수지 멘키스가 품평한 2015 S/S 밀라노 패션 위크 2

‘보그 인터내셔널 에디터’ 수지 멘키스는 세계에서 가장 유명한 패션 저널리스트다.

<인터내셔널 헤럴드 트리뷴>(현재 <인터내셔널 뉴욕 타임즈>로 이름이 교체됐다)에서 25년 간 패션 비평을

담당한 그녀는 현재 세계 각국의 ‘보그닷컴’을 위해 독점 취재 및 기사를 쓴다.

Versace

“과감하고 신선합니다. 더욱 세련됐죠.” 백스테이지에서 도나텔라 베르사체가 설명했다. 그녀는 머리부터 발끝까지 블랙 룩으로 차려 입었는데 엉덩이에는 베르사체 시그너처인 그리스 패턴이 반짝였다. 그건 금색 블록 초대장이 암시하는 쇼와 잘 어울렸다. 사실 쇼는 흰색 스티치가 표면을 타고 흐르는 절제된 검정 테일러링으로 시작됐다.

짧은 스커트에는 가끔 옆이 트여있었고 모델들은 투명한 아크릴 힐을 신었는데, 이것만으로도 섹시한 느낌이었다. 런웨이 장치는 더욱 투명한 유리 효과를 보여줬고, 특히 연한 분홍색과 파란색 조명 덕분에 부도아(boudoir, 여성의 내실) 분위기를 연출했다. 소녀다운 색상은 기하학 선들로 인해 현대적 감각을 풍기는 짧은 새틴 드레스에도 적용됐다. 사실 이 모든 것들은 예전에 도나텔라에게서 본 것이다.

시폰으로 살짝 덮어 슬쩍 드러나는 속살, 더 선명하게 비치는 스포티한 매시나 레이저 컷의 가죽 등등. 아니나 다를까 그 유명한 메두사 머리 장식은 기하학 디지털 효과와 뒤섞여 모던한 느낌을 더했다. 베르사체라는 브랜드는 지금 곤경에 처해있다. 베르사체는 고유한 영역을 지켜나가야만 한다.

하지만 그것이 전하는 메시지는 빨강색 리본이나 선명한 색상의 반짝이 패턴들과 함께 그저 계속 반복되고 있을 뿐. 도나텔라가 친구 안젤리나 졸리를 위해 제작한 웨딩드레스를 보며 순수한 아름다움의 개념과 정교한 솜씨에 대해 감탄을 금치 못했다. 이제 베르사체가 단단한 껍질을 깨고 나와 한번만이라도 낭만과 달콤함과 사랑스러움을 런웨이 밖으로 떠나 보내기를!

Tod’s

세트는 초록 정원과 아름다운 풍경, 베란다, 회양목 울타리, 자갈길과 함께 달콤한 은밀함으로 완성됐다. 알레산드라 파키네티는 토즈 컬렉션에 대해 ‘식물적 고급스러움’이라는 설명을 덧붙였다. 테마는 ‘스포티한 고요함’이었다. 격자 울타리로 덮인 프로그램 위의 스케치처럼 우아하게 그려진 몇 가지 플라워 패턴이 존재했다.

날카로운 관능미를 지닌 극락조화(bird of paradise flower)는 옵티컬 패턴으로 프린트되거나 팬츠 수트 위에 선명한 노랑색, 호수 빛깔 청록색으로 해석돼 이국적인 느낌을 자아냈다. 파키네티는 토즈에서 자신의 자리를 잡아가고 있는 중이다. 물론 신발과 가방으로 유명한 이 하우스에서 가죽을 빼놓을 수 없다. 그 가죽을 다룬 방식이 너무나도 특출해서 가죽이 마치 천으로 느껴질 정도였다. 상체를 우아하게 휘감는 곡선 형태의 가죽 오비 벨트도 존재했다.

이 디자이너의 장점은 진부한 패션 요소들을 추구하지 않는다는 점이다. 그녀는 동시대적인 룩에 대해 생각하면서 헴라인이 기하학적인 커팅으로 무릎 위에서 현명하게 떨어지게 했고, 또는 사파리 재킷과 팬츠가 어우러진 여름용 수트를 완성시키기도 했다. 만약 토즈가 그들이 선보이는 신발의 수준만큼 고급스러우면서도 수용할만한 가격대를 유지할 수만 있다면, 이번 컬렉션은 의지할 곳을 찾는 여성들에게 엄청난 히트작이 될 수 있을 것이다.

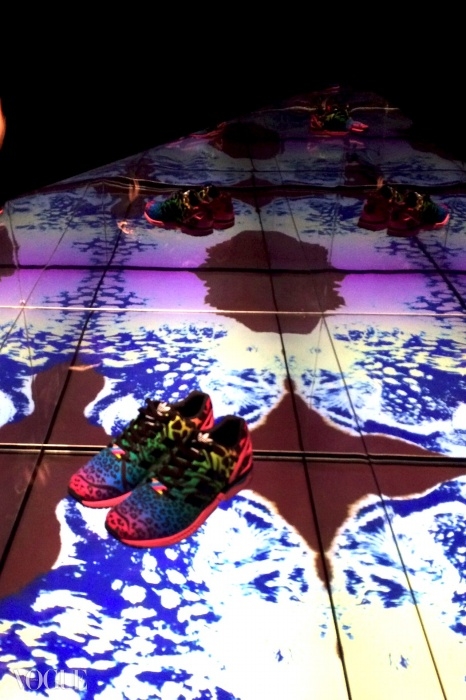

Italia Independent

아디다스 오리지널에서 온 최신 이탈리아 인디펜던트 스니커즈를 배경으로 조명은 빛났고 패턴은 바닥과 벽, 천장 위에서 시각적으로 요동쳤다. 그래도 전혀 문제없다! 이 ZX FLUX 스니커즈의 선명하게 채색된 카무플라주 패턴들은 어디에서나 눈에 띌 테니까.

여기에는 라포 엘칸이 신을 수 있는 한 짝의 신발도 포함되었는데, 그것은 부득이하게 나머지 한 쪽 다리에 상처를 주기도 했다. 라포는 휠체어에 고정되어 있었음에도 그 외 대부분은 DJ 캐시디의 음악에 맞추어 열광적으로 춤을 추고 있었는데, 이 DJ의 이름이 극장과 같은 쇼장의 조명 아래에서 빛나고 있었다.

이탈리아 인디펜던트의 스니커즈는 단지 춤을 추기 위해서만 만들어진 것은 아니다. 그것들은 최첨단 소재의 기술들을 탑재했으며, 새장 형태의 힐과 (모든 이들의 시선을 사로잡았던) 치타, 기린, 얼룩말 패턴으로 장식되었다.

Missoni

마치 거대한 폭풍이 휩쓸고 지나가듯 70년대 히피 룩이 밀라노를 점령한 가운데, 안젤라 미소니는 현명한 결정을 내렸다. 그녀는 겉치레에서 탈피해 셔츠 하나에 컬렉션의 모든 것을 걸었던 것이다. 그것은 단순히 평범한 셔츠가 아니라 대담한 프린트가 들어간 넉넉하고 남성적인 형태로, 드레스나 롱 스커트 위에 풍성하게 연출하는 종류의 셔츠다.

더욱 정교한 패턴이 삽입된 실크 소재의 터번을 머리 위에 연출하여 엘리자베스 테일러 시절의 헐리우드의 느낌도 자아냈다. 하지만 은은한 제스처만 있을 뿐 어떠한 아이디어도 명확히 드러내 보이지는 않았다. 이탈리아의 시즌 전체를 휩쓴 패턴의 바다에서 허우적대고 난 이후, 미소니의 프린트를 감상하는 일이란 스타일의 마스터 클래스를 경험하는 것과 같다.

안젤라는 팝 아트와 익숙한 앙리 마티즈의 콜라주를 인용했다. 하지만 그녀의 기술은 랩 코트 위의 모호한 가로 줄무늬부터 동그란 꽃잎이 베이지색 톱의 클리비지에 전략적으로 배치된 난초 한 송이까지 다양하게 활용되었다. 그 꽃의 미학은 크레용 색채의 라인이 들어간 스커트에 매치되었다. 그린과 쉘 핑크 같은 신선하고 자연스러운 색채를 사용하면서 미소니를 앞으로 전진시킨 것은 용감했고 매우 옳은 일이었다. 쇼는 1970년대의 모든 브랜드의 명성이 여전히 유효함을 암시했다.

Etro

“그녀는 자유로운 영혼이에요. 제거되거나 타버린 것들을 한데 모으는, 어디에도 속하지 않는 영역의 예술가입니다.” 베로니카 에트로가 말했다. “나는 그것을 ‘유기적인 문화’라고 부르겠어요.” 다른 이들은 에트로 쇼에 “고급스러운 히피”라는 이름을 붙일지도 모르겠다.

하지만 그것은 최면을 거는 듯한 더 도어즈(The Doors)의 곡 “Riders on the Storm”이 배경음악으로 흘러나오는 런웨이에서 선보여진 사랑스럽게 낡은 재료들을 모두 요약할 수 있는 적당한 표현은 아니었다. 짐 모리슨은 70년대의 패션을 가지고 왔다. 또 다시? 베로니카 에트로의 제안은 그 어느 때 보다 이번 시즌에 더 설득력이 있었다. 원단의 믹스와 융합, 그리고 그것들을 이용한 독창적인 창조가 브랜드의 상징 그 자체기 때문이다.

스웨이드 소재의 프린지 장식을 더한 샌들과 부츠는 최고의 선택이었다. 하지만 쇼에는 그 이상의 것들도 많이 존재했다. 미국 원주민 판초의 그래픽적 형태, 빛 바랜듯한 패턴의 드레스들과 캘리포니아 드림을 전 세계로 뻗어나가게 할 우아한 신발들이 그것이었다.

Marco De Vincenzo

1920년대 플래퍼 소녀들과 깊은 인연을 맺은 실크 프린지가 그토록 세련돼 보일 수 있는 것은 오로지 이탈리아에서만 가능할 것이다. 마르코 드 빈첸조는 장식의 대가다. 특히 비교적 젊은 디자이너 중에서는 말이다. 그 스스로 “통제된 복잡함”이라 부르는 그의 특출난 기술은 펜디의 관심을 받게 했고 이로 인해 그는 모기업인 LVMH의 지원을 받을 수 있었다. 또한 디자이너로서 실크 소재의 실을 자수 장식의 꽃무늬로 변신시킨 것처럼, 의상을 예술적인 방식으로 정교하게 만들어내려는 열망에 있어서도 그는 너무나도 이탈리아적으로 보인다.

이 모든 것들이 하나의 의상에? 이러한 압축의 기술이 바로 마르코 드 빈첸조의 특출난 장기며, 그로 인해 코트는 파이톤 줄무늬가 삽입된 사각형을 갖출 수 있게 됐고 스커트에는 시폰이 섞여 짜일 수 있었던 것이다. 각각의 의상들을 설명하기 위해서는 한 문단이 통째로 필요하겠지만 여전히 의상들은 매우 단순했다. 그리고 그것이 바로 마르코의 독창성이자 강점이다.

Giamba by Giambattista Valli

“지암바티스타 발리의 “예쁜” 면에 관한 것이에요. 나의 소녀들, 나의 친구들에 대한 것이죠. 하지만 70년대 여성들의 성적으로 자유로운 정신이 혼합됐어요.” “지암바”는 스스로 이렇게 말했다. “지암바”는 이 디자이너의 친한 친구들이 그를 부르는 명칭이자 새 브랜드의 이름이다.

지암바티스타의 신망 높은 (예술적인 유럽 사교계 명사들로 이루어진) 프론트 로 고객들은 엄청난 장인정신이 투입된 간결한 헴라인 드레스의 론칭을 구경하기 위해 밀라노를 찾아왔다. 그 조합은 독창적이었다. 지암바티스타의 강점인 오뜨 꾸뛰르 효과를 더 젊어지고 비교적 감당할 수 있는 가격의 라인에 가져오려는 노력 말이다. 흥미롭게도 지암바는 브로케이드를 선보였는데, 이번 시즌 미우치아 프라다에 의해 부활한 바로 그 원단이었다.

그의 버전은 품위 있게 아름다웠지만, 또 다른 꽃무늬 장식들은 거침없었다. 아마릴리스 꽃이 수놓아진 드레스의 목 부분에는 거대하고 더욱 도발적인 버전의 꽃들이 장식됐다. A라인 드레스와 풍성한 50년대의 스커트, 그리고 이따금씩 등장한 날씬한 긴 드레스들로 이루어진 이번 컬렉션의 성공 포인트는 또 다른 기존의 두 개 라인을 완벽하게 결합시켰다는 점에 있었다. 거대한 그룹의 지원 없이도 지혜와 엄청난 노력만으로 이 작은 패션 제국을 완성하는 일은 대단한 성과다.

Pucci

“컬러와 석양입니다.” 푸치의 디자이너 피터 던다스가 말했다. 그는 백스테이지에서 나오미 캠벨을 포함한, 다채로운 색상으로 홀치기 염색된 의상을 입은 미녀 모델들과 포옹을 나누고 있었다. 컬러와 드라마로는 충분치 않을 경우를 대비해, 히피-디럭스 룩을 완성해 줄 은빛 장신구가 달린 두툼한 목걸이도 준비돼 있었다.

사실 쇼의 마지막을 완성한 것은 다름아닌 덥수룩한 금발 곱슬머리에 밥 딜런 티셔츠를 입고 인사를 던진 던다스 자신이었을지도 모른다. 히피들의 시대는 밀라노의 2015 봄 여름 시즌에 강한 영향력을 행사했다. 하지만 현실적인 것을 원하는 이들에게는 푸치가 패션의 핫스팟이 될 것이다. 할머니가 여행용으로 챙겨갈 법한 알록달록한 크로셰가 이렇게 세련되게 보인 적이 또 있었을까? 던다스는 70년대의 촌스러운 브라운과 오렌지 색상까지도 귤색의 테일러드 코트와 생강빛 스웨이드 진으로 격상시켰다. 보디스와 어깨에 작은 꽃무늬가 수놓아진 매력적인 히피족 드레스가 쇼의 시작을 열었다. 그리고 홀치기 염색으로 물든 시폰 드레스들이 쏟아져 나오기 시작한 순간부터는 이 급격한 70년대의 부활을 멈추기 어려워 보였다.

푸치의 스타일과 다른 이들의 차이점이라면 파티 드레스를 예술적 기교로 승화시키는 그의 솜씨다. 던다스가 푸치를 떠날 것이라는 루머가 무성하다. 그것이 사실이라면 푸치에게는 큰 손해가 될 것이다. 유서 깊은 브랜드가 매너리즘에서 빠져 나와 새로운 분위기를 만들어내기 위해서는 약간의 불경함도 필요한 법이니까.

Aquilano Rimondi

런던에서 열린 프랑스 화가의 전시회에서 비롯된 이탈리아적 발상이라니, 흥미롭게 들린다. 그리고 실제로도 그러했다. 토마소 아퀼라노와 로베르토 리몬디는 최근 테이트 모던에서 열린 앙리 마티즈의 컷-아웃 전시회에서 얻은 영감을 가지고 그들의 시간대를 모더니즘 시기에 맞췄다.

이 듀오는 특히 프랑스 남부 방스(Vence) 지역의 교회에 있는 마티즈의 작품에서 영감을 얻었다. 쇼의 시작은 얇게 비치는 시폰과 오간자 레이어가 열었다. 희미하게 다리가 비치는 스커트가 선보여졌고, 때로는 가벼운 원단으로 만들어진 드레스가 두툼한 캔버스와 조화를 이루기도 했다. 컬러는 대부분 석고처럼 하얗고 은은했으며 핑크과 그린 같은 산뜻한 색상들로 이루어진 컷 아웃 패턴도 존재했다. 가장 명확하게 눈에 들어온 것은 프린트 혹은 아플리케 형태로 등장한 잠자리 문양이었는데, 하늘거리는 드레스 위에 살포시 앉아있거나 몸 전체를 감싸 안고 있었다.

쇼의 초반부는 강력하고 날렵했다. 하지만 디자이너들의 영감이 마티즈의 교회 내부 회벽의 흑백 작품에서 선명한 스테인드글라스 창문으로 옮겨가면서, 두 가지 측면에서 확실한 효과가 나타났다. 첫 번째는 컬러로 풍성한 레드와 블루가 겨울의 색조를 연상시켰다. 그리고 또 하나는 몸을 드러내는 가벼움과 투명함에 대한 이 듀오 디자이너의 노력이었다. 이 두 가지의 아이디어가 훤히 비춰 보이는 레드와 블루 컬러의 언더웨어와 합쳐졌을 때, 그 효과는 거의 천박하게 느껴질 정도였다 – 비록 시적인 이 디자이너 듀오에게 연관시키기에는 어려운 수식어지만. 여전히 마티즈의 비전을 이러한 방식으로 발전시킨 것은 쇼의 초반부에서 보여준 가벼운 아름다움과는 어울리지 않았다.

Jil Sander

패션 양성성의 창시자인 질 샌더를 따르는 것은 충분히 어려운 일이다. 라프 시몬스의 뒤를 이어, 특히 질 샌더가 떠났다가 귀환하기를 반복한 가운데 그녀의 강력한 대체자로 자리매김 하는 것은 아마 더욱 힘들고 어려운 일일 것이다. 이 레이블의 새 크리에이티브 디렉터인 디자이너 로돌포 팔리아룽가는 밀라노에서 “모든 것이 변하다”라는 컨셉으로 데뷔 컬렉션을 열었다. 시몬스는 샌더의 미니멀리스트적 쇼 공간을 블랙을 채색한 후 그곳을 꽃병들로 채운 것으로 유명하다. 로돌포는 밀라노의 유명한 스포르짜 성(Sforza Castello)이 창문으로 훤히 보이는 이 건물의 또 다른 공간을 연출해서 관객에게 제공했다. 하지만 외부 세계에서 브랜드의 시작을 열었다고 해서 그것이 곧바로 런웨이의 변화로 이어지는 것은 아니었다.

쇼는 여성으로 변신하는 남성이라는 질 샌더의 개념에 존경을 표현했다. 팔리아룽가는 슬리브리스 테일러드 셔츠와 같이 슬리브리스 스웨터와 함께 입을만한 모든 종류의 의상들을 가지고 왔다. 쇼에서는 팬츠 수트를 많이 찾아볼 수 없었는데, 이미 그 시대는 지나가 버렸기 때문이다. 대신 남성들이 좋아할만한 것보다 (여자들을 제발 가만히 놔두기를!) 배기 형태의 중성적인 쇼츠들이 더 많았다. 테일러링은 깔끔했고 스커트는 잘 완성됐다. 일부에는 샌더가 떠났다가 되돌아 온 세 번의 시간 중 한 차례 시도한 적이 있는 그래픽 패턴이 삽입되기도 했다. 남색과 적갈색 의상에는 희미하게 스포티한 유니폼의 분위기가 느껴졌다.

내가 바이어였다면 질 샌더라는 브랜드가 매끈하고 이해할 수 있는 컬렉션으로 되돌아 왔다는 점을 기쁘게 여겼을 것이다. 대신 패션 에디터로서 나는, 양성적 아름다움을 가진 스위스 출신의 30년대 사진가 앤마리 슈와젠바츠(Annemarie Schwarzenbach)에서 영감을 얻은 로돌포가 샌더에게 할 도리는 다 했다는 느낌이 든다. 다음 시즌도 계속해서 발전시켜 나가는 기회가 될 것이다.

Antonio Marras

앙상한 손, 길쭉한 손가락과 함께 배치된 자전거 타이어에서 단서를 얻을 수 있었다. 굳이 안토니오 마라스 쇼의 백스테이지에 가서 이탈리아 출신의 아웃사이더 아티스트 캐롤 라마(Carol Rama)에 관한 무드 보드를 보지 않더라도 말이다. 애석하게도 내가 아는 것은 영국 노팅엄 현대 미술관(Nottingham Contemporary)에서 열리고 있는 이 96세 화가의 작품전에 대한 소개에서 읽어본 내용이 전부다. 이 전시는 바르셀로나와 파리에서 열리게 될 주요 회고전에 앞서 이루어졌다.

“그녀는 창조적인 불꽃이었어요. 저에게 그것은 꽃, 손, 플리츠의 폭발과 같은, 서로 다른 요소들 사이의 이분법이었죠.” 마라스가 말했다. 프로그램 노트를 통해 나는 자신의 괴로웠던 삶에 대한 내밀한 비전을 보여준 그 예술가의 작품에 관해 마라스가 개인적으로 잘 알고 있음을 알게 되었다. 그녀의 예술은 타이어 공장이 망한 후 자살한 아버지와 (그래서 자전거 세트가 있었던 것이다), 정신병원에 입원한 어머니를 방문했을 때 발견했던 복잡한 여성성에 대한 반응이다.

나는 진정으로 독창적인 디자이너인 안토니오 마라스의 성실함을 동경한다. 하지만 예술과 패션의 연관성을 너무 멀리 가져간 건 아닐까? 전면에 3차원 꽃 장식이 삽입된 드레스는 아름다웠고 예술적이었으며, 마라스 자신에게는 더 심오한 의미가 있었을 거라는 건 의심할 여지가 없다. 분위기를 바꿔, 블루와 레드의 가로 줄무늬가 돋보인 테일러링이 있었고, 풀 스커트 형태의 드레스에도 같은 컬러가 사용되었다.

허리를 강조하는 것은 마라스의 시그너처였으며, 주얼리 디자이너 모니카 카스틸리오니(Monica Castiglioni)와의 콜라보레이션 또한 멋진 결과로 나타났다. 쇼는 매력적이었고, 파격적이면서도 우아함을 잃지 않았다. 하지만 근본적으로 패션이란 (디자이너의 가장 솔직한 생각을 표현할 때에 있어서도) 응용 예술이다. 결론적으로 이번 컬렉션은 가볍고 밝은, 실용적인 의상들로 이루어진 여름 컬렉션이었다.

“여름이 되면 행복해요. 저는 빛, 태양, 그리고 색상들을 좋아해요. 제게는 가장 편안한 계절이죠.” 해변가에 설치된 산책로처럼 나무 판자로 제작되어 측면이 금빛으로 반짝이는 캣워크를 앞에 두고 로베르토 카발리가 말했다. “여름의 빛”이 이번 쇼의 제목이었다. 카발리는 수영장의 블루, 태양의 옐로우, 신선한 오렌지 컬러를 과감한 패턴의 드레스를 통해 선보였다.

또 한번의 70년대 시리즈는 이제 그만! 하지만 카발리의 표현법은 다른 이들에 비해 훨씬 더 절묘했다. 빛은 하얀 레이스 드레스를 통해서 배어 나왔고, 하얀 퍼 가방에서 뿜어져 나왔다. 검정 드레스는 투명한 원단으로 이루어져 빛을 걸러냈고, 그 밝음은 악어 가죽을 흥분시켰다. 어두운 색의 데님에서 광채가 반짝였고, 화이트 셔츠는 블루 진 원단을 환하게 비추어 주었다. 흰색의 원단들은 빳빳했고 레이스가 다양한 방식으로 활용됨으로써 입체적인 느낌을 더했다. 이번만큼은 컬렉션이 흑백 사진 속에 담겨졌더라면 더욱 멋졌을 것이라는 생각이 든다.

Giorgio Armani

조르지오 아르마니는 대개 밀라노의 패션 조류와는 멀리 동떨어져 있는 바다처럼 보였다. 하지만 그는 이번 시즌 자신의 바다를 런웨이로 가지고 왔다. 물보라만큼이나 가벼운 의상들과 배경에 펼쳐진 영상을 통해서 말이다. <그레이트 뷰티, La Grande Bellezza>로 유명한 감독 파올로 소렌티노(Paolo Sorrentino)가 만든 영화는 시칠리아 섬 근처의 리파리(Lipari)와 스트롬볼리(Stromboli) 화산섬의 해변가를 담았다. 스크린에서는 깊고 파란 바다의 너울과 거친 해변에서 장난치고 있는 개, 그리고 수영복 차림의 커플이 항해용 밧줄에 매여 있는 약간은 불안한 영상이 흘러나왔다. 이것은 아르마니 컬렉션의 방향이 디자이너가 예전에 시도한 적 있었던 영역을 향하게 해 주었다 – 하지만 이렇게 가벼운 산뜻함은 처음이었다. 제목은 “모래”였지만, 쇼가 끝난 후 포토 타임을 위해 모델들이 마에스트로와 줄을 이루어 선 장면은 해변에 대한 더 넓은 반영이었다. 재킷에 들어간 스카이 블루, 샌드 베이지와 같은 옅게 빛 바랜 색조들, 애니멀 프린트의 무리. (얇은 천 위에 희미하게 프린트 된) 얼룩말과 레오파드 패턴이 쇼의 시작을 열었다면, 쇼의 마지막은 어느 신비로운 존재, 즉 반짝이는 베이지 시폰을 입은 모래의 여신이 장식했다.

그 중간에는 가벼운 아르마니, 즉 실크 프린지로 마무리 한 투명한 소재의 테일러드 재킷이 등장했다. 반투명한 팬츠는 어느 순간 판탈롱으로 변신했다. 음영진 타이거 스트라이프 패턴의 롱 스커트는 더욱 매력적으로 느껴졌다. 이번 시즌 많은 디자이너들과 마찬가지로 아르마니는 앤티크한 분위기의 금장 메탈 네클릿(초커처럼 목에 붙는 목걸이)을 선보였다. 또한 (인도의) 사리와 고대 그리스의 가운 중간 정도의 드레이프 형태의 시폰 드레스도 존재했다. 이번 쇼는 그의 일반적인 도시의 여름 컬렉션과는 꽤 거리가 있었지만, 여전히 분명한 아르마니였다. 그는 결코 현실을 회피하지 않고 언제나 적극적으로 손을 내미는 디자이너이다.

Bottega Veneta

드레스는 담백하고 깔끔한 텍스처로 이루어졌지만, 반짝거리는 시퀸 장식으로 인해 한층 밝은 느낌을 자아냈다. 그렇게 모델들은 플랫 샌들을 신고 보테가 베네타 쇼의 런웨이를 걸어 나왔다. 지금까지의 2015 봄 여름 중 가장 탁월하게 기획되고 아름답게 선보여진 쇼 중 하나로, 보테가의 디자이너 토마스 마이어는 밀라노의 시끌벅적한 70년대로의 귀환의 분위기 속에서 활동적인 아름다움을 기반으로 고요함의 순간을 만들어냈다.

“저는 춤과 몸에 대해 생각했어요. 우아함, 운동, 자세와 같은 것들이요.” 백스테이지에서 마이어가 직접 머리를 높이 올리고 몸을 뻗으며 우아한 포즈로 말했다. 무대 위에서 모델들은 마치 발레 수업을 준비하고 있는 듯 보였다. 이를테면 핑크 보디수트에 롱 카디건을 걸친 모습 말이다. 깔끔한 팬츠와 매치한 보이시한 스웨터와 여성성을 찬미하는 듯 목 부분을 패브릭으로 한껏 강조한 블라우스도 등장했지만 이것들은 결코 요란스럽지 않았다. 컬러는 주로 옅은 베이지와 옅은 블루, 블러쉬 핑크로 이루어졌고 원단은 깔끔했다. 반면 깔끔한 미디 길이의 드레스는 페이턴트 가죽끈과 반짝이는 금속 조각들로 장식되어 있었다. 이러한 빈부격차는 너무나도 절묘한 효과를 만들어냈고, 몸과 함께 움직이는 의상에 대한 아름다운 발상에서 표현되는 진정한 화려함이 느껴졌다.

쇼가 나른한 아름다움으로 안주해가고 있는 것처럼 보였던 바로 그 때! 이번 시즌의 이슈인 깅엄 체크가 등장했다. 하지만 여기서는 민무늬와 체크의 복잡한 패턴으로 등장했고, 달콤한 소녀다움을 담은 실버로 규격화된 그래픽적 효과를 자아냈다. 마이어처럼 21세기 여성들의 마음을 안달나게 하는데 성공한 남자 디자이너들은 드물다. 랑방의 알버 엘바즈가 아마도 유일한 경쟁자가 될 수 있을 것이다. 보테가 베네타에는 무분별하다거나 어울리지 않는 옷이 단 한 벌도 없었다. 그 완벽함이야말로 엄청난 성과일 것이다.

Gabriele Colangelo

“이번 시즌 저는 해체를 위해, 무언가를 바꾸기 위해 레이저를 사용하는 아이디어에서 영감을 얻었습니다.” 백스테이지에서 가브리엘 콜란젤로가 뒷면이 3차원으로 오픈된, 너무나도 심플한 (이번 시즌의 트렌드인) 컷 아웃 셔츠 드레스를 보여주며 말했다.

또 어떤 의상에는 기하학적인 레이어들이 몸 위에서 다양한 각도로 합쳐지고 있었다. 코트나 드레스가 초대장과 동일한 텍스처의 표면을 가지게 될 때까지 레이저로 원단을 긁어내는 것과 같은 원단 플레이 기술은 중요한 이야깃거리가 된다. 원단을 커팅하고 우그러뜨리는 대부분의 실험이 의도적으로 파괴된 효과를 만들어 냈다면, 콜란젤로의 비전은 달랐다. 매시, 데님, 코튼, 가죽은 모두 깔끔한 룩으로 나타났고, 대부분의 경우 한 가지 요소만으로 망가진 듯한 느낌을 자아냈다.

불타오르는 잿더미처럼 의상을 뒤덮은 격렬한 레드의 갑작스러운 등장을 포함하여, 쇼에는 많은 독창적인 의상들이 존재했다. LVMH의 새로운 <영 디자이너 어워드>의 후보 목록에 이 디자이너가 이름을 올리게 된 이유를 쉽게 이해할 수 있었다.

Dolce & Gabbana

“라틴의 아름다움과 섹시함! 그들은 그들 자신에게 진실하죠.” 나이를 가늠할 수 없는 슈퍼모델의 아이콘 린다 에반젤리스타가 말했다. 그녀는 최후의 투우사처럼 쇼츠를 입고 머리에 꽃을 꽂은 채 가슴에는 상징적인 금장 하트장식을 달고 도메니코 돌체와 스테파노 가바나의 런웨이로 행진했다. 이 듀오가 2015 밀라노 패션위크의 대미를 장식하기 위해 라틴의 정신과 야합했다니! 검정 레이스부터 코르셋과 투우사 재킷까지 모든 것들이 관능적인 카르멘 룩의 분위기를 더했고, 이런 분위기를 고조시키는 오페라 음악까지 곁들여졌다. “아모르!” “러브!” 백스테이지에서 도메니코가 외쳤다.

그는 간신히 입혀진 스키니 블랙 드레스를 펼쳐 고정시키며 카네이션이 가득 달린 또 다른 로맨틱한 디자인을 가다듬고 있었다. “하트!” 스테파노가 성스러운 심장(sacred heart)을 가슴 위나 짧은 드레스에 뭉치로 장식해 자신의 메시지를 표현했다. D&G 시그니처인 검정 브래지어가 삽입된 러플 달린 폴카도트 드레스에서는 스페인 분위기가 좀더 선명하게 드러났다. 듀오는 자신들의 헤리티지 의상에 어떤 방식으로 또 하나의 겹을 쌓아야 하는지, 또 그들만의 지중해적 정신을 어떻게 새롭게 해야 할지 알고 있다.

이번 시즌 그들은 수세기 전으로 거슬러 올라가 스페인 영향을 남부 이탈리아와 시칠리아에 흘려 보냈다. 이번 쇼는 단순한 하나의 코스튬 파티가 아니었다. 데님마저 중요한 자리를 차지했는데 광채를 더한 진이 그 주인공. 하지만 인조보석을 잔뜩 단 카우보이 차림새와 비교해 더 관능적이고 모던한 컷이 특징이었다.

이번 컬렉션은 과거의 추억을 현재에 녹여낸 것이었다. 가령 시폰으로 머리를 감싼 검정색 차림의 미망인이 새빨간 레이스의 짜릿한 미니스커트를 입은 것처럼 말이다. 또 라 스칼라 극장의 커튼 같은 스칼렛 브로케이드로 제작된 품위 있는 오페라 장막이 프릴로 장식된 화이트 셔츠와 매치한 스키니 검정 팬트 수트와 함께 연출됐다. 물론 런웨이에서는 옷 그 자체가 중요하다. 특히 바이어들에게는 더더욱! 하지만 강력한 쇼는 어떤 무드를 만들어내야 한다. 그것은 브랜드가 전하려는 메시지를 즉시 파악할 수 있어야 한다.

D&G의 대담한 패턴과 맵시 있는 보디수트, 그리고 강렬한 장식을 즉각적으로 알아보지 못할 사람이 누가 있겠나? 검정색 옷 중에서 스포티한 운동복이 너무 담백하게 느껴질 경우를 대비해 스페인의 상징적인 카네이션을 머리에 더했고 돌체 인형이 서 있는 투명한 핸드백으로 그 느낌을 보충했다. 이번 쇼는 D&G 듀오에겐 “올레!”, 밀라노에겐 “아리베데르치(안녕)!”

Ferragamo

타원형의 가방과, 요동치는 파도의 그린을 닮은 색감! 그것들은 호수 빛깔의 블루가 길게 삽입된 우아한 드레스와 조화를 이뤘다. 페라가모 백스테이지에 도착하자마자 영감의 출처를 깨달았다. 그건 베네치아의 무라노(Murano) 유리였다. 하지만 디스플레이 테이블에 놓인 유리 가방이 디자이너 마시밀리아노 지오르네티가 준비한 컬렉션의 바탕이 된 유일한 아이디어는 아니었다.

“40년대의 살바토레 페라가모의 세계, 그리고 지푸라기와 날 것의 재료들로 작업하는 이탈리아 장인들을 떠올렸습니다.” 지오르네티는 특히 2차 대전 당시의 역사적 웨지 샌들 한 켤레를 참고, 이번 시즌을 위한 현대적인 구두로 재해석했다. 예전에 디자이너는 특정한 주제를 바탕으로 컬렉션을 시도했다. 이번 의상들도 그런 종류였다. 품위 있고 우아한 옷, 비록 유행이 지났으나 현재와 잘 어울릴 그런 것들. 지오르네티는 타이트한 허리에서 밑단으로 점차 퍼지는 실루엣을 도입했다.

또 가죽 하우스의 명성에 걸맞게 동물 가죽을 사용하는 동시에 미드카프 드레스의 보디라인을 따라 흐르는 아주 정교한 니트도 등장했다. 하지만 진짜 이야기는 장인의 공예에 있었다. 단지 희미한 무라노 유리 효과뿐 아니라 지푸라기를 짜서 만든 재킷 역시 이탈리아의 특출 난 수작업 기술과 살바토레의 상상력을 향해 바치는 찬가였다.

Marni

패턴이 삽입된 가방에서 흘러 내리는 꽃잎들, 풍성한 허브, 포도가 채워진 접시, 여러 겹의 헤더(heather) 등등. 모든 것들이 밀라노 로톤다 델라 베사나(Rotonda della Besana)의 아치와 기둥 아래에 자리했다.

“이것은 우리의 목소리입니다. 우리의 기념일이 마르니답기를 원했어요.” 디자이너 콘수엘로 카스틸리오니가 브랜드를 기념하려는 아름답고 독창적인 식물들의 향연에 대해 말했다. 마르니 꽃시장과 대자연의 무성한 축하 속에 쇼는 더 활기를 띠었다. 그것은 단지 이 레이블이 20주년을 맞았기 때문만은 아니다. 건조한 흙빛에서 선명한 꽃의 분위기로 변해가는 색감 그 자체만으로도 멋진 쇼는 예술적이었다.

마르니는 모피 하우스로 시작돼 밀라노 디자이너들의 시끄러운 함성 가운데 달콤한 새의 지저귐처럼 발전해왔다. 기적적으로(그리고 콘수엘로의 자유 정신 덕분에) 마르니는 기발한 예술성을 유지해왔고, 늘 여성과 여성의 몸에 대한 존경심을 표해왔다. 지금은 렌조 로쏘의 온리 더 브레이브(Only the Brave) 제국의 일원임에도 이 브랜드는 괴짜다운 독립성을 잃지 않고 있다. 쇼는 무채색과 밝은 컬러 사이의 신중한 균형을 유지했다. 베이지는 차콜 컬러는 물론, 슈림프 핑크, 올리브 그린, 피콕 블루 블록과도 어우러졌다.

자연에 대한 콘수엘로의 사랑은 윤기가 흐르는 꽃무늬나 코트 위의 꽃 무더기에서 찾아볼 수 있었다. 특히 시폰은 캔버스에 그려진 한 폭의 잘 정돈된 들판처럼 수 놓였다. 디자이너는 자연에 대해 남다른 감정을 지녔지만, 그게 꼭 낭만적인 것만은 아니다. 엄격하게 커팅된 옷들, 그래픽 주얼리로 완성된 기하학 결과물들은 결코 프릴로 가득하거나 소녀적인 것만은 아니었다.

마르니 꽃시장(밀라노 시민들이 햇살 좋은 일요일 오후를 즐기고 수익의 일부가 아동을 위해 쓰인다)에서 콘수엘로와 대화하며 밀라노의 한 시즌을 마감하기에 이토록 적절한 방식이 또 있을까, 라는 생각이 들었다. 마르니는 이탈리아의 장인정신, 자연의 아름다움에 대한 감각, 그리고 영혼과 함께하는 옷의 훌륭한 본보기다.

Arthur Arbesser

패션을 예술로 보는 일, 예술에서 영감을 얻는 일, 또는 예술가들과 손 잡는 일은 이제 전혀 새로운 아이디어가 아니다. 하지만 패션을 기존의 예술품에 조합하는 아서 아비서의 방식은 너무 독창적이다. 지난 시즌 그는 건축가 루카 치펠레티(Luca Cipelletti)의 아파트에서 겨울 컬렉션과 예술과의 한판 대결을 벌였다. 뒤를 이어 이번에는 밀라노의 방치된 차고에서 예술&패션 쇼를 탄생시켰다. 그곳에는 대부분 미술관이나 개인 소장품에서 빌려온 모더니스트 작가 카를로 발세키(Carlo Valsecchi)의 작품이 갤러리처럼 전시됐고 모델들은 그에 적절한 아비서 컬렉션의 옷을 입고 있었다.

나일론 같지만 실제로는 오간자로 제작된 스포티한 드레스도 촉촉한 듯 가벼움을 품은 이미지와 함께 등장했다. 이 스토리는 신중하게 선정된 작품들로 꾸민 6개의 공간에서 연출됐다. 특히 맵시 있는 블레이저가 벨벳의 암흑을 통과한 빛의 폭발처럼 보인 작품 옆에 나타났다. 또 산뜻한 그린과 자욱한 화이트로 된 공간은 레드, 화이트, 블루 오버롤과 조합을 이뤘다. 이 예술적 조합은 사실 까다로운 작업이다. 디자이너와 예술가로 하여금 색감, 질감, 더 나아가 상상력을 활용하는데 있어 서로 같은 정신을 공유해야 하기 때문이다.

치팔레티가 큐레이팅한 발세키의 예술과 아비서의 패션은 완벽한 맞춤으로 보였다. 마지막 공간에서는 또 다른 콜라보레이션이 마련됐다. 작가 사만다 카솔라리(Samantha Casolari)의 영상과 함께 원본을 변형한 스포티하고 실용적인 옷들이 바이어들을 위해 선반에 걸려 있었다. 이런 분위기의 몇몇 새로운 쇼들은 밀라노 패션의 미래를 책임질 디자이너들이 있다는 신호나 마찬가지였다. 그들이 충분히 영양을 공급받아 잘 성장하기를!

English Ver.

Milan Fashion Week Day Three BY SUZY MENKES

Suzy Menkes reports from the Versace, Tod's Missoni, Etro, Marco de Vincenzo and Giamba shows at Milan Fashion Week.

Versace

“Bold and fresh – it's more sophisticated,” announced Donatella Versace backstage.

She was wearing an all-black look, lit with a narrow, signature Versace Greek pattern around her hips – suited to a show where the invitation was a block of “gold”.

Indeed the show opened with pared-down black tailoring with white stitching running through. The fact that skirts were either short or side-slit and the models balanced on transparent Perspex heels brought a sexy vibe.

The set runway had more transparent glass effects, with blush pink and blue lighting, giving promise of a boudoir.

Those girly colours were picked up on short satin dresses where geometric lines gave the clothes a feeling of modernity.

But really we have seen all this stuff from Donatella before: the peek-a-boo of flesh, thinly veiled with chiffon; more transparency with sportier mesh or laser-cut leather. And, inevitably, that famous Medusa head, mixed with some digital geometric effects to give it a modern spin.

Versace the brand is in a bind. It has to keep in its own loop. But the message just keeps going round and round with a slice of red ribbon here and a shimmering panel of vivid coloured pattern there.

When I saw the wedding dress that Donatella created for her friend Angela Jolie, my eyes pricked with tears at the innocent beauty of the concept and the exquisite workmanship.

I wish that Versace could break through the hard surface and, just for once, send romance, sweetness and love down the runway.

Tod’s

The set was of topiary in a green garden, vistas and verandas, box hedges, gravel paths and a feeling of sweet privacy.

“Botanical luxury,” said Alessandra Facchinetti about her Tod’s collection, where a sporty serenity was the theme. There were some flower patterns, gracefully drawn, like the sketches on the designer’s trellis-covered programme.

The Birds of Paradise flowers, which had a spiky sexuality, gave a touch of the exotic when optically printed or translated into trouser suits in vivid yellow or lagoon turquoise.

Facchinetti is getting into her groove at Tod’s. Of course there was leather from this house famous for its shoes and bags. Its treatment is so exceptional that the skin becomes like cloth. There were even curving leather obi belts, wrapping gracefully around the torso.

The good thing about this designer is that there are no obvious fashion clichés. She thinks of a contemporary look, fine for work when a hemline falls smartly above the knees in a geometric cut, or when a safari jacket and trousers make a summer suit.

If Tod’s can keep the price of the clothes at the same luxury, but bearable, level as the shoes, this collection could be a real hit with women looking for a fashion soul sister.

Fancy footwork at Italia Independent

The lights were flashing and the patterns were bouncing optically across floor, wall and ceiling as a background to the latest Italia Independent sneakers from Adidas Originals.

No problem! The vividly coloured camouflage patterns on these ZX Flux sneakers would stand out anywhere – and that includes the single shoe that Lapo Elkann could wear, having hurt the other foot in an accident.

Lapo might have been confined to a wheelchair, but the rest of the crowd were dancing madly to the music of DJ Cassidy, whose name was up in lights at the theatrical show space.

The Italia Independent sneakers are not just made for dancing. They are loaded with the technology of ground-breaking materials, a cage-shaped heel and – what everyone was gazing at – the cheetah, giraffe and zebra patterns.

Missoni

With all the Seventies hippie looks washing through Milan like the city’s rain storm, Angela Missoni made a smart decision. She stripped the layers off and bet her collection on a shirt.

It was not just any shirt, but a roomy, mannish shape with a bold print, worn billowing over a dress or a long skirt. A turban on the head – in more patterned silk – gave the feeling of Elizabeth Taylor's Hollywood. But there was no obvious reference, just a faint gesture.

To see Missoni prints after drowning in patterns the entire Italian season is to experience a master class in style. Angela cited Pop Art and the ever-present Matisse collages. But her skills ran from hazy horizontal stripes on a wrap coat to a single orchid, its curling lip placed strategically at the cleavage on a beige top. That floral beauty was worn with a skirt of crayon-coloured lines.

It was brave and so right to take Missoni forward, using fresh, natural colours like green or shell pink. The show suggested that for all the brand's fame in the 1970s, it is relevant to now.

Etro

“She’s a free spirit – an artist in the middle of nowhere putting things together that are washed or burned out,” said Veronica Etro. “I call it ‘Organic couture’.”

Others might label the Etro show “hippie de luxe” but that does not quite sum up the lovingly lived-in materials worn on the runway as the hypnotic “Riders on the Storm” by The Doors played in the background.

Jim Morrison bringing fashion back from the Seventies – again? Veronica Etro’s offering seemed more convincing than most this Milan season because the mix and meld of fabrics and their original creation are all symbolic of the brand.

Sandals and boots dripping with suede fringing are Etro’s way to go. But there was so much more in the show: the graphic shape of a Native American poncho, and dresses with faded patterns and elegant shoes to move from California dreamin’ to the global world.

Marco De Vincenzo

Only in Italy could the silken fringes that were once associated with flapper girls in the Twenties seem so sophisticated.

Marco de Vincenzo is a master of embellishment – especially for a relatively young designer. The exceptional skills at what he himself calls “controlled complication” brought him to the attention of Fendi, which offers support through its parent group LVMH.

As a designer he also seems intensely Italian in his desire to elaborate clothes in an artistic way, with the silken threads morphing into embroidered flowers.

All that in one outfit? This compression is Marco de Vincenzo’s exceptional skill, so that a coat might have squares with woven strips of python and a skirt be interwoven with chiffon.

Each outfit would require a paragraph to describe, yet the clothes seemed so simple. And that is the originality and the strength of the Marco story.

Giamba by Giambattista Valli

“It's the 'pretty' side of Giambattista Valli: it's about my girls, my friends, but mixed with the spirit of women's sexual freedom in the Seventies,” said “Giamba” himself.

That is what his close friends call the designer and is the name of his new brand.

Giambattista's faithful front-row clients – artistic Euro socialites – had come to Milan for the launch of dresses with brief hemlines but dense workmanship.

That combination seemed original: bringing the effect of haute couture (which is a Giambattista strength) to a younger and supposedly affordable line.

Intriguingly, Giamba had brocade – the fabric regenerated by Miuccia Prada this season. His version was politely pretty, but other floral decoration was wilder: amaryllis embroidered on a dress that had a giant, more sexually suggestive version of the flowers at the neck.

The success of this collection, with its A-line dresses, fuller Fifties skirts and occasional slender, long gowns, was that it joined seamlessly with the other two existing lines. To create this little fashion empire, without the backing of a big group, by intelligence and hard work, is quite an achievement.

Milan Fashion Week Day Four BY SUZY MENKES

Pucci

"Colour and sunsets," said designer Peter Dundas of the Pucci show, where he lingered backstage, embracing Naomi Campbell and other bombshell models in multi-coloured tie-dye dresses. Just in case the colour and drama were not enough, there were also hefty necklaces with silver baubles to finish the hippie-de-luxe look.

Or perhaps the show's last word was Dundas himself, with his unruly blond curls, taking his bow in a Bob Dylan T-shirt.

The hippie era has been a strong influence on the Milan Summer 2015 season. But if you want the real, re-made deal, Pucci is fashion's hotspot. Has a granny-takes-a-trip colourful crochet ever looked so sophisticated? Dundas even elevated those ugly brown and orange colours from the 1970s into a tailored tangerine coat and a pair of ginger suede jeans.

The show opened with pretty flower-child dresses, the little blooms embroidered on bodices and shoulders. Once the tie-dye started streaming down chiffon dresses, it would have been hard to stop this radical revival. But the difference between the Pucci style and many other efforts is the workmanship, which makes the party dresses look like artistry.

Rumours abound that Dundas might leave Pucci. That would be the brand's loss, because a little irreverence can jolt a heritage name out of its comfort zone and help make some new mood music.

Aquilano Rimondi

An Italian take on a French artist from an exhibition shown in London sounds intriguing. And it was. For with yet more inspiration on the runway from the recent Henri Matisse cut-outs exhibition at Tate Modern, Tommaso Aquilano and Roberto Rimondo put their historical spin on modernism.

The duo's particular inspiration was Matisse's work in the chapel at Vence in the south of France. The show started – and was at its best – with layers of chiffon and organza that gave a filmy look to the clothes.

There were skirts with hazy traces of the legs beneath, while dresses in light fabrics were sometimes teamed with thicker canvas. The colours were all plaster-pale and airy, some with cut out patterns in fresh colours like pink and green.

Most obvious were the printed or appliqué dragonflies, landing on the skirt of a light dress or swarming across the body.

The opening third of the show was powerful and light-handed. But as the designers moved their inspiration from Matisse's black and white works on the chapel's plaster walls to the artist's vivid stained-glass window, the effect was heavy – in two senses. First there were the colours: the rich reds and blues, which seemed like winter shades. Then there was the duo's dedication to lightness and transparency, showing the body.

When these two ideas came together with visible red and blue underwear, the effect was almost vulgar – although it is difficult to associate these poetic designers with such a word. But this development of Matisse's vision did not match up to the light beauty in the early part of the show.

Jil Sander

Following Jil Sander, a founding mother of fashion androgyny, would be hard enough. Coming after Raf Simons, the powerful replacement for Jil in her on/off years, might be even harder.

Designer Rodolfo Paglialunga, now the label's creative director, started his debut collection in Milan with the concept of "all change". Simons famously painted Jil's minimalist show space black and filled it with vases of flowers. Rodolfo played with other areas in the building, giving the audience a through-the-window view of Milan's famous Sforza Castello.

But opening up the brand to the outside world did not translate into changes on the runway. The show was respectful to Jil Sander's concept of the masculine morphing into the feminine. Paglialunga brought in all sorts of pieces like tailored shirts, perhaps worn with a sleeveless sweater.

The show was not flooded with trouser suits, because that era has gone. But there were more baggy, sexless shorts than most men (let alone women!) would sign up for.

The tailoring was streamlined and the skirts well cut, some with the graphic patterning that Jil herself tried after one of her three departures and comebacks. There was a vague hint of sporty uniforms in navy and oxblood.

If I were a buyer, I would probably rejoice that Jil Sander, the brand, is back on track with a sleek and comprehensible collection. As a fashion editor, I feel that Rodolfo, who cited his inspiration as Annemarie Schwarzenbach, a 1930s Swiss photographer of androgynous beauty, has now paid his dues to Jil. Next season it will be time to move on.

Antonio Marras

The bicycle tyres on set, interspersed with bony hands and elongated fingers, should have given a clue – even without going backstage at the Antonio Marras show and seeing his mood board of the Italian outsider artist Carol Rama.

In my ignorance, I had read only a preview of the current exhibition of the 96-year-old artist's work at Nottingham Contemporary in England, ahead of major retrospectives in Barcelona and Paris.

"She was the creative spark. For me it was the dichotomy between different elements, the explosion of flowers, hands, pleats," said Marras.

From his programme notes, I understood that he had personal knowledge of this artist whose work was an intimate vision of her troubled life. Her art is a response to the suicide of her father after his tyre factory failed (hence the bicycle set), and the complex female sexuality she saw when visiting her mother at the 'mad house'.

I admire the sincerity of Antonio Marras as a truly original designer. But has the connection between art and fashion been pushed too far?

Dresses with three-dimensional flowers at the front were beautiful, artistic and no doubt had some deeper meaning for Marras himself.

In a different spirit, there was tailoring with blue and red horizontal stripes – and the same colours for full-skirted dresses. Emphasis on the waist is a Marras signature, and his collaboration with jewellery designer Monica Castiglioni for the jewellery resulted in striking pieces.

The show was often charming, always tasteful in an unconventional way. But, fundamentally, fashion – even when it's expressing a designer's deepest thoughts – is an applied art. And ultimately, this was a summer collection of light, bright and wearable clothes.

Roberto Cavalli

"I feel happy with summer. I like the light, the sun and the colours – it is the easiest time for me," said Roberto Cavalli, front-of-stage by his catwalk made of wood planking, like a path to the beach except with shiny gilded sides.

"The Light of Summer" was the show's title, and Cavalli started with a display of swimming-pool blue, sunshine yellow and juicy oranges on wildly patterned dresses. Oh no! Please not those 1970s again!

But Cavalli's illumination was much more subtle than a game of tones. There was light seeping through a white lace dress, and emanating from a white fur bag. Black dresses filtered light through transparent fabrics. And brightness bounced off crocodile skin.

Sparkles glimmered from dark denim, or a white shirt set off blue-jean fabric. The white materials were often crunchy and three dimensional in their different takes on lace.

Maybe it is Cavalli's passion for nature photography that has fed into a sense of subtlety and shadow play. Just for once, the collection would have looked just as good photographed in black and white.

Giorgio Armani

Giorgio Armani has often seemed oceans away from the rest of Milanese fashion. But this season he brought his sea view to the runway – both as light-as-spray clothes and as a backdrop projection.

A film by Paolo Sorrentino, known for his movie La Grande Bellezza (The Great Beauty), showed the seashores of the Lipari and Stromboli volcanic islands off Sicily.

Onscreen was the deep blue swell of the sea, a dog larking about on a rough beach and the slightly disturbing vision of a swimming-costumed couple entangled in naval ropes.

This all took the Armani collection into an area that the designer has visited before – but never with such a light breeziness.

The title was "Sand", but when the models lined up with the maestro for an after-show picture, the effect was a wider reflection of the shore: sky blue for a jacket, or paler, faded shades including sandy beige, and a cluster of animal prints.

These zebra and leopard patterns – faintly printed on gauzy fabric – opened the show, while it was closed by a mysterious figure: a goddess of the sand in sparkling beige chiffon.

What came between was light Armani: tailored jackets in transparent fabrics with silk fringe finishing an outfit. Trousers were semi-sheer, morphing at one point into pantaloons. Long skirts with shadowy tiger-stripe patterns seemed more appealing.

Like many designers this season, Armani had necklets of gilded metal with an antique feel; and there was also a draped chiffon dress that was something between a sari and a Grecian robe.

While the show was quite different to his more familiar summer-in-the-city collections, it was unmistakably Armani. He is a designer who is always reaching out and never buries his head in the sand.

Bottega Veneta

The dress was of a plain, modest texture, but brightened up with sparkling sequins, as the model walked on flat sandals down the runway at the Bottega Veneta show.

In one of the most exquisitely executed and beautifully presented shows of the Summer 2015 season so far, Tomas Maier, Bottega's designer, created with athletic beauty a moment of calm in the storm of Milan's rowdy back-to-the-seventies shows.

"I was thinking of dance, the body – grace, exercise, posture," said Maier backstage, stretching out his own body, head held high in an elegant pose.

On stage, the models looked like they might be preparing for a ballet lesson – a pink bodysuit, say, worn with a long cardigan. There might be a boyish sweater with plain pants; or a blouse with a flourish of fabric at the neck that celebrated womanhood, but not in a fussy way.

The colours were mostly light beige, pale blue or blush pink, and on humble material. But plain, mid-calf dresses were embellished with patent leather strips and clusters of paillettes. This poor-to-rich effect was infinitely subtle, with the real luxury expressed in the beautiful make of clothes that moved with the body.

Then, just when the show seemed to be settling into a drowsy kind of beauty… Puff! Out came gingham – a fashion story this season – but here appearing as a complex pattern of plain and checks. The effect was modular and graphic, with just a sliver of sweet girlishness.

Few male designers have succeeded in getting under the skin of the 21st-century woman like Maier. Alber Elbaz at Lanvin is probably the only other contender. At Bottega, there was not a single piece that seemed ill-considered or out of place – and perfection is an immense achievement.

Milan Fashion Week Day Five BY SUZY MENKES

Dolce & Gabbana

"Latin, gorgeous, sexy – they stay true to themselves," said ageless, iconic supermodel Linda Evangelista, as the last shorts-wearing torero, with flowers in her hair and a symbolic gilded heart on her chest, marched off the runway into the arms of Domenico Dolce and Stefano Gabbana.

What a love fest of the Latina spirit the duo put on to close the Milan Summer 2015 season! Everything from columns of black lace to corsets to bullfighter jackets added up to a sultry Carmenlook, all accompanied by soaring operatic music.

"Amore!" "Love!" said Domenico backstage, as he fixed a barely-there skinny stretch of a black dress, and arranged another more romantic design smothered in carnations.

"Heart!" said Stefano, offering his word for a collection where sacred hearts were worn on the breast and in clusters across short dresses. Even more Spanish in spirit were ruffled polka-dot dresses with the D&G signature black brassiere on top.

The duo knows just how to add another layer to their heritage pieces, and to update their Mediterranean spirit. This season, they channelled the Spanish influence on southern Italy and Sicily which goes back centuries.

But this show was no costume party. Even denim had a place: jeans encrusted with sparkle, but with a more sensual and modern cut than you would find on a rhinestone cowboy.

The game was one of memories of the past melding with the present: black widows with chiffon-covered hair but also with blood-red lacy, racy miniskirts. Or a noble operatic cape in scarlet brocade, like curtains at La Scala, were set against a skinny black pantsuit with a frilly white shirt.

The clothes themselves matter on the runway of course – especially to buyers – but a powerful show also has to be about atmosphere. It must be instantly identifiable as a brand offering. And who would not immediately recognise as D&G the bold patterns, the shapely bodysuits and intense decoration.

Just in case one of those black, sporty workout garments looked too plain, it was set off with a symbolic Spanish carnation in the hair and a transparent handbag in which stood a Dolce doll.

So it was "ole" to the D&G duo and "arrivederci" to Milan.

Marni

Flowers spilling out of patterned bags, pots of herbs in profusion, bowls filled with grapes, layers of heather – and all this under the arches or piled behind the pillars of Milan's Rotonda della Besana.

"This is our voice, we wanted our anniversary to be something that is Marni," said designer Consuelo Castiglioni, referring to this beautiful, botanical and utterly original way of celebrating a brand.

The show, held before the Marni flower market and its lush celebration of nature opened, was cheered, and not just because it was the label's 20-year anniversary. It was a fine show where the colours alone, changing from dry earth to vivid florals, were artistic.

Marni started life as a fur house, then developed a sweet bird-song of a voice amid the loud shout of Milanese designers.

By a miracle – and thanks to Consuelo's free spirit – Marni has retained its whimsical artiness, always with a respectful attitude to women and their bodies.

Although now part of Renzo Rosso's 'Only the Brave ' empire, the brand retains a quirky independence.

The show kept a careful balance of colour – neutral to bright – as beiges were challenged by lines of charcoal and then by geometric blocks of shrimp pink, olive green and peacock blue.

Consuelo's love of nature came through in lacquered flower patterns or as a bed of blooms on a coat, where chiffon was embroidered like a ploughed field painted on canvas.

The designer has a deep feeling for nature, but not necessarily a romantic one. The strictly cut clothes – some, marvels of geometry set off by graphic jewellery – are never frilly or girly.

Talking to Consuelo later at the Marni flower market – where the public could spend a sunny Sunday afternoon, and where a percentage of proceeds will go to a children's charity – I thought what a fitting way this was to close the Milan season.

Marni is a fine example of Italy's craftsmanship, sense of natural beauty and clothes with soul.

If you are quick, the flower market is open to the public until 8pm tonight.

Arthur Arbesser: Pairing Art With Fashion

The idea of fashion as art, inspired by art or in collaboration with an artist is nothing new. But Arthur Arbesser’s concept of pairing clothes with existing work is far more original.

Last season's show had his winter collection facing off art in the apartment of the architect Luca Cipelletti. That was followed for spring/summer 2015 by an art/fashion show in an abandoned Milan garage.

There the modernist work of Carlo Valsecchi, mostly on loan from museums and private collections, was hung as if in a gallery, with models in appropriate pieces from Arbesser's collection.

So a sporty semi-sheer dress, apparently in nylon but actually in organza, was shown alongside images with a misty lightness.

The story was played out in six rooms, each with carefully chosen artworks, so that a smart blazer was seen near what looked like an explosion of light through velvet darkness. Or a fresh green and cloudy white space was paired with red, white and blue overalls.

This artistic coupling is tough to execute because it requires designer and artist to be kindred spirits in using colour, texture – and imagination.

Valsecchi art and Arbesser's fashion, curated by Cipelletti, seemed a perfect fit.

There was yet another collaboration in the final room, with a video by artist Samantha Casolari. Meanwhile, the sporty, wearable clothes with a twist of originality were hung on racks for buyers to view.

A few new shows – as expressed in this final presentation for spring/summer 2015 – suggest that Milan fashion has designers for the future. Let’s hope they can be nurtured and encouraged to grow.

Ferragamo's Ode to Artisans

The purse was an oval shape, its colour a swirling watery green. It toned with a graceful dress streaked with lagoon blue. And by the time I reached backstage at Ferragamo, I had grasped the inspiration: Venetian Murano glass.

In fact, the glass bags on the display table were not the only idea behind the collection of designer Massimiliano Giornetti.

“I was thinking of the world of Salvatore Ferragamo in the Forties, and of all the artisans of Italy working with straw and raw materials.”

Giornetti was referring in particular to a historic pair of wedge sandals from the war era, which he translated into modern footwear for spring/summer 2015.

In past seasons the designer has tried themed collections. These clothes were just that – gracious and elegant garments, those out-of-fashion words that now seem relevant again.

Giornetti mostly used a silhouette that fitted the body at the waist, flaring out at the hemline. Using animal skins, as befits a leather house, there was also very fine knitting that followed the body line on a mid-calf dress.

But the real story was in the artisan work – not just the watery Murano glass effects, but straw woven into a jacket as both a nod to Italy's exceptional handwork and to Salvatore's imagination.

인스타그램 @suzymenkesvogue

트위터 @SuzyMenkesVogue

페이스북 facebook.com/suzymenkes

- 에디터

- 보그 인터내셔널 에디터 / 수지 멘키스(Suzy Menkes)

- 포토그래퍼

- InDigital

추천기사

-

패션 아이템

청바지부터 치마까지, 어디에나 어울리는 '그때 그 시절' 샌들!

2025.04.16by 안건호

-

패션 아이템

입기만 해도 봄기운 물씬 느껴질 지금 이 계절의 블라우스 5

2025.04.14by 안건호, Tatiana Ojea

-

셀러브리티 스타일

프라다 커스텀 룩 입고 코첼라 무대 오른 엔하이픈

2025.04.14by 오기쁨

-

푸드

프라다의 아시아 첫 단독 레스토랑 '미 샹'

2025.03.18by 오기쁨

-

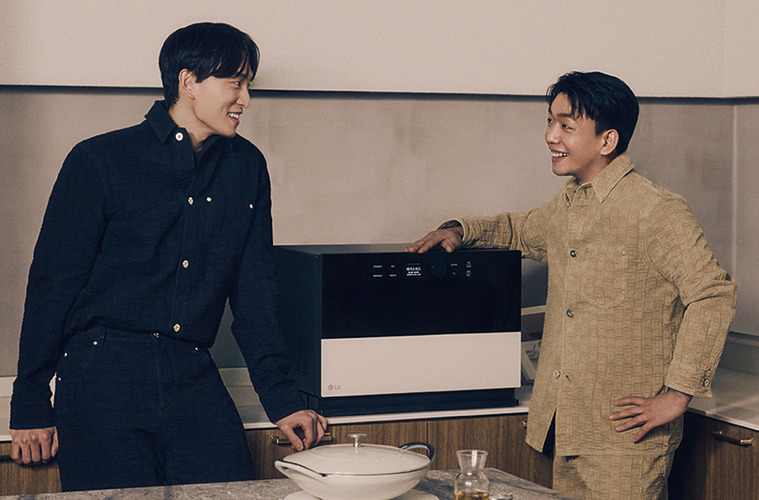

Lifestyle

흑백요리사 셰프들이 만난 LG 쿠킹 컬렉션

2025.03.27by 서명희

-

패션 아이템

2025년 봄여름 흰색 운동화를 대체할 운동화!

2025.04.15by 황혜원, Melisa Vargas

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물