러시아와 동유럽에서 영감을 얻은 패션

베를린 장벽의 붕괴와 페레스트로이카의 격동기. 패션과 거리가 먼 단어들이 새로운 의미를 지니게 됐다.

인기 절정의 디자이너들이 당시 러시아와 동유럽에서 영감을 얻은 새 시대 속으로!

3월 5일 밤 10시쯤, 파리 마레의 어느 클럽으로 프라다와 루이 비통을 차려입은 손님들이 몰려들었다. 70년대부터 파리 게이들 사이의 일탈의 공간(몇몇 디자이너들 역시 숨은 단골)으로 알려진 ‘Le Depot’에서 베트멍 쇼가 열린 것. 마르지엘라와 비통에서 일했던 뎀나 그바살리아(Demna Gvasalia)를 선두로 8명의 숨겨진 동료들이 전개하는 이 브랜드(자크무스 역시 멤버 중 한 명이라는 풍문도 있다)는 지금 파리에서 가장 뜨거운 라벨이다. 어두컴컴한 공간에서 시작된 쇼는? 오래된 리바이스를 뜯어 입거나 빈티지숍에서 건진 라이더 재킷과 경찰 유니폼을 고쳐 입는 거리의 아이(혹은 그들을 따라 하고 싶어 하는 어른)를 위한 새로운 제안! 칸예 웨스트를 비롯한 관객들은 완전히 쇼에 감화된 채 클럽을 나섰고(다음날 칸예와 카다시안 커플이 베트멍 후디를 입은 모습이 포착됐다), 패션계는 곧 베트멍 스타일에 대해 토론하기에 바빴다.

베트멍을 논할 때 빼놓을 수 없는 게 ‘동구권’ 스타일이다. 그건 뎀나 그바살리아가 그루지아 출신이기 때문만은 아니다. 쇼 전반에 감도는 기운이 공산권 붕괴 직후 동유럽 풍경과 닮아 있어서다. 러시아어가 적힌 축구 응원 수건, 소방대원 유니폼을 뜯어 만든 스웨터, ‘Securite’라고 적힌 검정 티셔츠 등이 대표 아이템. 누군가 90년대 앤트워프 스타일에서 아이디어를 얻었다고 지적했지만, 모든 건 새로운 동유럽 스타일의 상징이다. 권위적인 아이템의 해체, 미국적 발상의 재해석이 뿌리에 자리하고 있기 때문. 이는 쇼의 스타일리스트이자 첫 번째 모델이었던 로타 볼코바(Lotta Volkova)의 영향도 컸다. ‘포스트 페레스트로이카’ 세대로 불리는 러시아 젊은이들 중 한 명인 볼코바는 공산주의 추억과 새로운 서양 문화의 흥분을 동시에 경험했다.

“러시아 전체가 처음으로 세계를 경험하던 흥미로운 시대였어요.” 블라디보스토크 출신인 볼코바는 파리 <보그> 인터뷰에서 1991년 이후 완전히 바뀐 자신의 어린 시절에 대해 추억했다. “처음으로 <보그> <엘르> <하퍼스 바자> 같은 패션지를 살 수 있었어요. 해적 채널을 통해 MTV를 봤고, 나이트 클럽과 레이브 파티를 처음 경험했죠. 대안적 라이프스타일과 언더그라운드 문화를 발견했어요.” 그녀가 처음 본 비비안 웨스트우드, 장 폴 고티에, 아이작 미즈라히, 존 갈리아노, 지아니 베르사체 등 90년대 컬렉션은 그야말로 충격 그 자체. 덕분에 볼코바는 서양 스타일리스트들이 경험하지 못했던 문화적 충격을 작업을 통해 표현하고 있다.

그녀와 비슷한 시기에 이런 문화를 경험한 인물로 디자이너 고샤 루브친스키(Gosha Rubchinskiy)가 있다(그의 쇼 역시 볼코바가 스타일링을 맡고 있다). 모스크바에서 활동하는 루브친스키는 2008년 ‘Evil Empire(레이건 대통령이 소비에트연방을 가리키며 사용했던 이름)’이란 제목의 컬렉션을 선보였다. 모스크바와 상트페테르부르크 거리에서 스케이트보드를 타고 그래피티를 하며 노는 아이들의 옷차림을 그대로 담은 컬렉션은 서방의 시선에서 볼 때 신선했다. 오죽하면 레이 카와쿠보가 2012년부터 루브친스키의 제작과 운영을 기꺼이 책임지기로 했겠나. 덕분에 그의 파리 데뷔 무대였던 올봄 컬렉션(컬러풀한 스트리트웨어)과 가을 컬렉션(러시아 군복과 축구 유니폼의 만남)은 대히트를 기록했고, 파리, 런던, 뉴욕, 그리고 서울까지 온통 루브친스키의 컬러풀한 스웨트셔츠 열풍이 이어졌다.

“90년대 러시아는 새로운 문화로 넘쳐 났습니다. 신선한 팝과 록 뮤직, 놀라운 TV와 잡지, 클럽 문화, 뮤직비디오와 광고로 가득했죠. 창조적인 인물들은 지금껏 금지됐던 것들을 맘껏 경험하기 위해 몰려들었죠. 그곳은 엄청난 열정과 열기로 가득했어요. 저는 어렸고 학생이었지만, 모든 것이 제게 영향을 끼쳤습니다.” 90년대 USSR 붕괴와 함께 태동된 나츠볼(Nazbol, 민족 볼셰비즘의 줄임말로 급진적 정치 운동을 일삼던 무리)과 타미 힐피거의 빨간색과 파란색 로고가 동시에 루브친스키의 영감이 된 것도 당연한 일이었다. 혼란스러운 정치와 미국식 상업주의가 혼재하던 당시 러시아는 또 다른 디자이너들에게도 영향을 줬다. 모스크바에서 작업하는 티그란 아베티스얀(Tigran Avetisyan), 런던으로 옮긴 ZDDZ의 다샤 셀랴노바(Dasha Selyanova)는 뉴욕 패션 위크의 브이파일 쇼를 통해 동시대 러시아 패션을 알렸다.

떠오르는 러시아 패션 스타는 또 있다. 최근 막을 내린 모스크바 패션 위크에서 안드레이 아티요모프(Andrey Artyomov)가 디자인하는 ‘Walk of Shame’은 단번에 최고의 라벨로 떠올랐다. 러시아판 <로피시엘> 패션 에디터 출신인 아티요모프의 옷 역시 자신의 유년기를 담고 있다. “어린 시절 선생님들은 아주 어두운 유니폼 차림이었습니다. 옷들은 늘 분필 가루 투성이었죠. 거기서 아이디어를 얻었습니다.” 이제 그의 옷은 러시아뿐 아니라, 오프닝 세리머니를 비롯해 서울의 레어 마켓에서도 구경할 수 있다.

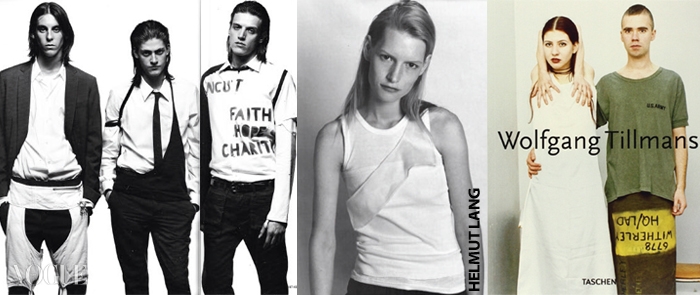

90년대 헬무트 랭과 라프 시몬스는 냉전 시절 동유럽의 군복과 유니폼에서 아이디어를 얻어 패션계에 새바람을 일으켰다. 동시에 유르겐 텔러, 볼프강 틸먼스 등 젊은 사진가들은 생경한 동유럽 풍경을 선보였다. 동유럽과 러시아라고 하면 보헤미안 전통 의상과 바부슈카 스타일만 떠올리던 패션계에서 그들의 시선은 더없이 새로웠다. 이제 다음 세대들이 냉전 이후 시대를 자신들만의 미학으로 완성해가고 있다. 그들 가운데는 지난해 <보그 코리아>가 소개했던 젊은이들(혁명과 전쟁의 기운이 가득한 키예프에서 활동 중인 우크라이나 디자이너들)도 포함된다. 또, ‘패션 촉’이 발달한 J.W. 앤더슨은 동유럽 거리의 여성들에게서 영감을 얻어 가을 컬렉션을 완성했다.

지난 10년간 패션계는 두 번의 ‘동구권 침공’을 경험했다. 첫 번째는 나탈리아, 사샤, 나타샤, 애냐로 이어지는 동구권 모델들의 대거 등장. 두 번째는 스트리트 패션을 장악한 미로슬라바, 엘레나 등 러시아 출신의 부유한 여인들의 출현. 그로 인해 패션계에서 동유럽의 존재감은 양상이 달라졌다. 그런데도 변치 않은 것이 있다면 패션계의 동구권에 대한 선입견이다. 대부분 러시아라는 단어를 들었을 때 석유 갑부의 금발 머리 애인이나 애비뉴 몽테뉴를 활보하는 거대한 모피 코트 차림의 중년 여인을 떠올리곤 하니까. 하지만 모든 것은 새로운 동구권 디자이너들의 등장으로 바뀌고 있다. 아직 그들의 에너지를 하나의 언어나 이미지로 정의 내릴 순 없다. 하지만 미국식 힙합이 지배하던 스트리트 스타일에서 그들의 등장은 분명 흥미로운 존재 그 자체다. 고르바초프의 이름을 들어본 적 없는 세대에게 동유럽 스타일은 뜬금없는 등장일지 모르지만 한 가지는 분명하다. 그런 뜨거운 에너지 덕분에 패션은 새로운 국면을 맞이할 수 있다는 것. 혹 또 하나의 ‘패션 페레스트로이카’가 일어날지 누가 알겠나.

- 에디터

- 패션 에디터 / 손기호

- 사진

- Courtesy Photos

추천기사

-

엔터테인먼트

"매 순간 진짜 게임을 하는 기분이었어요" '오징어 게임'의 원지안

2024.12.26by 손은영, 김나랑

-

패션 트렌드

2025년을 장악할 티셔츠 트렌드

2025.01.11by 장성실, Alexandre Marain

-

패션 트렌드

올겨울 디자이너들이 사랑한 미니 드레스에 플랫폼 슈즈 매치법 4

2025.01.08by 장성실, Paulina Berges

-

셀럽 뉴스

발렌시아가 캠페인에 등장한 사수 김예지

2024.12.11by 오기쁨

-

셀러브리티 스타일

올겨울 케이티 홈즈가 색깔별로 돌려 신는, 앙증맞은 신발

2025.01.15by 이소미

-

패션 뉴스

Y/Project, 브랜드 역사에 마침표 찍는다

2025.01.09by 오기쁨

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물