언더커버라는 이름처럼 비밀스런 그의 이야기

록 스타처럼 가는 곳마다 컬트 팬들이 환호하지만, 사실 우리는 그에 대해 아는 게 많지 않다. 직접 대화를 나눠도 그는 여전히 모호하다. ‘언더커버’라는 이름처럼.

“4시 10분 전이에요. 이제 꼭 해야 할 질문 몇 개만 고르는 게 좋겠군요.” 영화에서 본 듯한 빨강 머리의 영국인 세일즈 매니저가 유감이라는 표정을 지으며 점잖게 말했다. 나는 거의 1시간이 지났다는 사실을 전혀 알아차리지 못했다. 그로부터 충분한 답을 얻지 못했기 때문이다. 질문 하나에서 들을 거라 기대한 답변을 듣기 위해 최소 다섯 개의 질문을 연달아 던져야 했다(그래서요? 왜죠? 어떻게 생각해요? 등등). 까다로운 가림막 뒤편의 표적을 맞히기 위해 몸을 요리조리틀고 비비 꼬며 힘겹게 화살을 던지는 기분. 그러나 여전히 표적은 완벽한 모습을 드러내지 않고 있다.

1시간 반 전, 그는 단 처리를 하지 않아 실이 나풀대는 큼지막한 회색 울 수트에 ‘언더커버×나이키랩 코트 포스’를 신고, 주머니에 손을 꽂은 채 어슬렁거리며 한남동 스튜디오 콘크리트로 들어섰다. 이곳은 멀티숍 에크루가 언더커버 25주년을 기념해 기획한 <티그래픽스> 전시가 3일 동안 열린 공간이다. 11월의 어느 주말 동안 진행된 전시를 위해 준 다카하시(Jun Takahashi)는 오프닝 첫날 서울을 방문했다(저녁 파티를 위해 일본 배우 마쓰다 류헤이와 DJ Nobu를 대동했다). “작년에 도쿄에서 같은 전시를 열었고 마침 서울에도 매장이 있어서요. 티셔츠에 그래픽을 입히며 시작한 브랜드 히스토리를 알리고자 전시를 열게 됐습니다.” 실제로 본 그는 영원히 늙지 않는 록 스타보다, 추측하건대 레이 가와쿠보나 요지 야마모토가 지닐 만한 ‘아우라’의 시기에 도달한 듯 보였다(다카하시와 함께 밤새 술을 마신 사람들은 ‘귀엽다’고 표현할지 모르겠지만). 사진가가 능숙하게 뽑아낸 흑백 포트레이트 앞에 선 그의 표정을 보니 꽤 마음에 든 눈치. 그러나 자신의 희끗희끗한 머리카락이 거슬리는지 머쓱하게 웃으며 혼잣말로 중얼거렸다. “사진을 찍으니 나이 든 게 드러나는군.”

1994년 첫 언더커버 런웨이 쇼에서 그의 재능을 알아보고, 2002년 파리에서 쇼를 열도록 격려해준 인물이 레이 가와쿠보라는 건 잘 알려진 사실이다. 다카하시를 제외하고 해외에서 인정받는 일본 디자이너 대부분은 꼼데가르쏭의 든든한 지붕을 거쳤다. “가와쿠보 여사와 함께 일하고 싶다고 생각한 적은 없나요?” “아니, 전혀요!” 상상조차 하기 싫다는 듯 질문이 끝나기도 전에 넌더리를 친 덕에 즉각적이고 솔직한 반응이라는 걸 알 수 있었다. “단 한 번도 생각해본 적 없어요. 누구 밑에서 일한다는 건 역시 무리예요.” 그는 영원히 독립 디자이너로 남을 것이다.

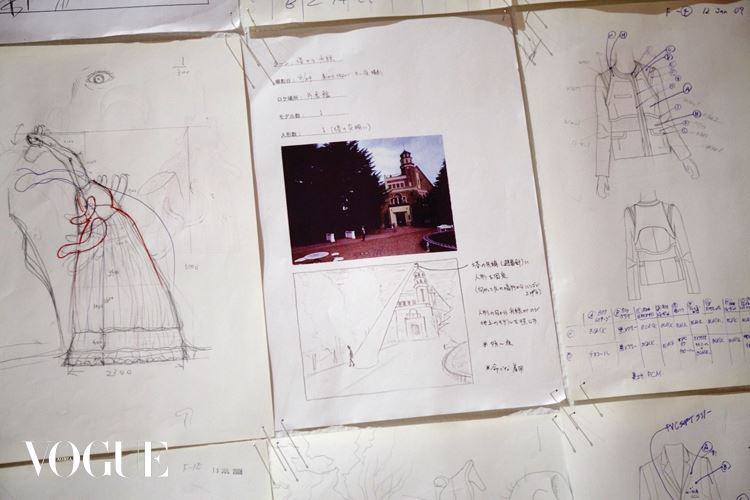

도쿄에서 열린 25주년 회고전 <언더커버의 미로>.

도쿄에서 열린 25주년 회고전 <언더커버의 미로>.

도쿄에서 열린 25주년 회고전 <언더커버의 미로>.

도쿄에서 열린 25주년 회고전 <언더커버의 미로>.

도쿄에서 열린 25주년 회고전 <언더커버의 미로>.

도쿄에서 열린 25주년 회고전 <언더커버의 미로>.

도쿄에서 열린 25주년 회고전 <언더커버의 미로>.

그가 디자인한 쇼 초대장, 컬렉션 의상과 액세서리, 그리고 장난감이 전시돼 있다. 가장 인상 깊은 건 매 시즌 만든 디자인 노트. 그 안에는 영감을 얻은 소스와 스케치, 지시 사항뿐 아니라 간간이 그린 낙서까지 하나의 컬렉션을 완성하기까지의 과정이 고스란히 담겨 있다.

그가 디자인한 쇼 초대장, 컬렉션 의상과 액세서리, 그리고 장난감이 전시돼 있다. 가장 인상 깊은 건 매 시즌 만든 디자인 노트. 그 안에는 영감을 얻은 소스와 스케치, 지시 사항뿐 아니라 간간이 그린 낙서까지 하나의 컬렉션을 완성하기까지의 과정이 고스란히 담겨 있다.

그가 디자인한 쇼 초대장, 컬렉션 의상과 액세서리, 그리고 장난감이 전시돼 있다. 가장 인상 깊은 건 매 시즌 만든 디자인 노트. 그 안에는 영감을 얻은 소스와 스케치, 지시 사항뿐 아니라 간간이 그린 낙서까지 하나의 컬렉션을 완성하기까지의 과정이 고스란히 담겨 있다.

그가 디자인한 쇼 초대장, 컬렉션 의상과 액세서리, 그리고 장난감이 전시돼 있다. 가장 인상 깊은 건 매 시즌 만든 디자인 노트. 그 안에는 영감을 얻은 소스와 스케치, 지시 사항뿐 아니라 간간이 그린 낙서까지 하나의 컬렉션을 완성하기까지의 과정이 고스란히 담겨 있다.

그가 디자인한 쇼 초대장, 컬렉션 의상과 액세서리, 그리고 장난감이 전시돼 있다. 가장 인상 깊은 건 매 시즌 만든 디자인 노트. 그 안에는 영감을 얻은 소스와 스케치, 지시 사항뿐 아니라 간간이 그린 낙서까지 하나의 컬렉션을 완성하기까지의 과정이 고스란히 담겨 있다.

그가 디자인한 쇼 초대장, 컬렉션 의상과 액세서리, 그리고 장난감이 전시돼 있다. 가장 인상 깊은 건 매 시즌 만든 디자인 노트. 그 안에는 영감을 얻은 소스와 스케치, 지시 사항뿐 아니라 간간이 그린 낙서까지 하나의 컬렉션을 완성하기까지의 과정이 고스란히 담겨 있다.

그가 디자인한 쇼 초대장, 컬렉션 의상과 액세서리, 그리고 장난감이 전시돼 있다. 가장 인상 깊은 건 매 시즌 만든 디자인 노트. 그 안에는 영감을 얻은 소스와 스케치, 지시 사항뿐 아니라 간간이 그린 낙서까지 하나의 컬렉션을 완성하기까지의 과정이 고스란히 담겨 있다.

그가 디자인한 쇼 초대장, 컬렉션 의상과 액세서리, 그리고 장난감이 전시돼 있다. 가장 인상 깊은 건 매 시즌 만든 디자인 노트. 그 안에는 영감을 얻은 소스와 스케치, 지시 사항뿐 아니라 간간이 그린 낙서까지 하나의 컬렉션을 완성하기까지의 과정이 고스란히 담겨 있다.

그가 디자인한 쇼 초대장, 컬렉션 의상과 액세서리, 그리고 장난감이 전시돼 있다. 가장 인상 깊은 건 매 시즌 만든 디자인 노트. 그 안에는 영감을 얻은 소스와 스케치, 지시 사항뿐 아니라 간간이 그린 낙서까지 하나의 컬렉션을 완성하기까지의 과정이 고스란히 담겨 있다.

10월 10일부터 연말까지 도쿄에서 열린 그의 회고전 <언더커버의 미로(Labyrinth of Undercover)>에서 가장 인상 깊은 건 매 시즌 그가 컬렉션을 준비하며 만든 두툼한 노트들이다. 콜라주와 크고 작은 메모, 스케치로 터질 듯한 노트는 그의 완벽주의 성향(거의 강박적 수준)의 물리적 증거물이다. 그가 연필로 정교하게 그린 의상 스케치에는 지시 사항이 아주 꼼꼼하고 빼곡히 적혀 있다(빈 곳에는 수업이 지루한 학생이 그린 낙서처럼 기괴한 캐릭터도 간간이 눈에 띄었다). “디자인을 그린 노트입니다. 제게 꼭 필요한 거죠. 다른 브랜드는 디자인팀의 작업물을 조합하는 식이지만, 저는 옷에 들어가는 그래픽 디자인부터 초대장까지 전부 혼자 작업합니다. 제가 스케치한 그대로를 결과물로 표현하고 싶기 때문에 아주 중요한 과정이에요.” 이쯤에서 준 다카하시라는 디자이너의 완벽주의 성향에 대해 좀더 부연 설명하자면 언더커버 쇼의 완성도를 높이는 헤어스타일은 1997년 가을 ‘리프(Leaf)’ 컬렉션부터 가쓰야 가모 (Katsuya Kamo)가 도맡아왔는데, 헤어 스타일링 역시 대부분 다카하시가 직접 제안하는 듯하다. 패션계에서 한동안 회자된 2014 F/W ‘콜드 블러드(Cold Blood)’ 컬렉션의 머리카락으로 만든 왕관, 마이클 보레만스의 작품에서 영감을 얻은 2015 F/W ‘허트(Hurt)’ 컬렉션의 투명한 마스크 역시 그의 아이디어.

1990년 니고와 함께 그래픽 티셔츠로 ‘언더커버’를 론칭하고, 후지와라 히로시와 젊은 시절을 함께한 그를 동시대 젊은이들은 일본 스트리트 신의 컬트적 인물로 숭앙한다. “그 둘은 제가 추구하는 하이패션과는 다른 서브컬처 분야에서 대단한 인물로 생각합니다. 지금도 친밀한 관계를 유지하죠. 하지만 서로의 작업에 대해 코멘트하는 일은 없습니다. 히로시와는 가끔 공동 작업도 하지만, 단지 그 정도뿐입니다.” 다카하시는 비비안 웨스트우드와 기타무라 노부히코의 패션 레이블 ‘히스테릭 글래머’가 패션으로 문화와 음악을 아우르는 방식을 보며 패션에 관심을 갖기 시작했고, 여전히 매 시즌 기발한 그래픽 티셔츠를 찍어낸다. 최소한 그의 라이프스타일은 여전히 그곳에 머물러 있는 게 분명하다. 한때 이름을 날리던 펑크 키드가 달리기를 즐기고, 성실하고 집중도 높은 작업 방식을 고수하며, ‘정상적인’ 가정생활을 유지하는 것 역시 펑크 정신이니까. “제 생각에 ‘펑크’라는 건 정직하고 올바른 생각을 지닌 사람이 아니면 오히려 이해하기 힘듭니다. ‘펑크’가 ‘아웃사이더’를 뜻하기도 하지만 저는 제대로 된 삶, 일반적 삶의 방식을 펑크에서 배웠어요. 역시 펑크라는 건 세간의 그릇된 것에 저항하는 의견이나 행동을 대변하는 거니까요.”

그러나 다카하시의 작업은 다른 단계에 올라 있다. 25년 동안 그의 디자인은 하이패션계에서 신종 돌연변이처럼 아주 독특하고 추측 불가능하며 매혹적인 세계를 구축했다. “파리에서 쇼를 발표하며 그동안 성숙한 여자에 대한 접근이 부족했음을 깨달았습니다. 2007 S/S ‘퍼플(Purple)’ 컬렉션부터 여성스럽고 섹시하며 고급스러운 요소를 부각시키는 데 집중했죠.” 이전 컬렉션에 비해 실용성이 강조된 룩은 점차 쇼 대신 프레젠테이션 형식으로 이동했고, 2011년 일본 쓰나미 사태는 그의 활동 범위를 자국 내로 축소시켰다. “당시 일본 상황이 좋지 않았고 전반적으로 모두가 자중하는 분위기였습니다. 저 역시 소극적으로 변하긴 했지만, 저만의 방식으로 사람들을 기쁘게 할 방법은 꾸준한 디자인이라고 생각했어요.” 2년 만에 2013 F/W ‘아나토미꾸뛰르(Anatomicouture)’ 컬렉션을 들고 파리에서 다시 쇼를 발표했을 때, 그는 믿을 수 없을 만큼 차분했다. “컴백 컬렉션에 대해 전혀 걱정 없었습니다. 걱정이라고 치면, 쇼 직전 디자인이 끝난 상태에서 이걸로 충분한지 생각한 적은 있죠. 물론 저는 걱정하기보다 즐기는 편이니까요.” 그러더니 남의 일인 양 고개를 끄덕이며 덧붙였다. “어쨌든 파리에서 쇼를 발표하는 디자이너들은 전부 대단해요.”

언더커버 컬렉션을 훑어보며 발견한 건 각각의 시즌이 다른 디자이너의 작업처럼 보일 만큼 방대하게 펼쳐진 데다, 그중 몇 번의 전환점이 있다는 사실이다. 다카하시에게 그동안의 작업을 세 부분으로 나눠달라고 부탁했다. 초기는 첫 런웨이 쇼인 1994년 가을 ‘무제(Untitled)’ 컬렉션부터 1998년 봄 ‘드레이프(Drape)’ 컬렉션까지로, 20대 시절의 작업물이다. 이 시기 그는 사전 스케치나 디자인 과정 없이 입체재단으로 추상적인 옷을 만들었고 규칙을 따르지 않는 자유로운 디자인을 하는데 열중했다. “그렇지만 시간이 지날수록 주위 사람들조차 제 옷을 입지 않는다는 사실을 깨닫게 됐습니다.” 중기는 1998년 가을 ‘익스체인지(Exchange)’부터 2005년 가을 ‘아트 앤 크래프트(Arts & Crafts)’까지다. “‘익스체인지’ 컬렉션부터 입을 수 있는 실용적 요소가 포함돼 있는지를 점검했습니다.” ‘익스체인지’는 그가 스스로 꼽은 최고의 컬렉션이다. 얼핏 보면 소재, 색상, 형태에 있어 가장 일상적이고 기본형 아이템이지만 소매, 등판, 칼라 등 각각의 부위가 지퍼로 이어져 분해하거나 임의대로 다른 옷과 조립할 수 있다. 이 컬렉션은 해체주의적 아이디어와 실용성의 완벽한 균형을 보여줬을 뿐 아니라 판매율도 높았다. “동시에 컬렉션은 점점 ‘컨셉추얼’해졌죠. 하나의 테마를 깊이 있게 다뤘고 결과물 역시 실험적이었습니다.” 바로 이 시기에 다카하시가 ‘명성’을 다졌다 해도 과언이 아니다. 그러나 지금은 ‘컨셉추얼’하다는 표현을 꺼린다. “음, 지나치게 그쪽으로만 얘기가 집중되는 건…” 그는 곰곰이 생각에 잠긴 채 말했다. “제 스스로 그 시기는 이미 지났다고 생각하니까요.”

2007년 봄 ‘퍼플’ 컬렉션 이후 ‘컨셉추얼’은 독특한 세계관으로 대체됐다. 과거 컬렉션이 그렇듯 다카하시는 매 시즌 변화무쌍한 세계관을 보여주고 있다. 자, 이제 모두가 궁금해하는 질문을 던질 차례다. “그렇다면 언더커버가 보여주는 기본적 세계관은 뭔가요?” 몹시 곤란하다는 건지, 체념한 건지 구별하는 건 어려웠다. 그러나 적어도 그가 뭐라고 답할지 어느 정도는 예측 가능하다. “늘 사람들이 똑같은 질문을 하곤 하죠. 그렇지만 저 자신도 여러 면을 지니고 있기에 하나로 통틀어 설명하는 건 어려워요.” 다카하시에 대해 많은 얘기를 했지만(사실 그와 많은 얘기를 나눈 건 결코 아니다!) 그를 만나기 전과 조금도 달라진 게 없었다. 여전히 그가 어떤 디자이너고, 무슨 생각을 지니고 있는지는 우윳빛 유리창만큼 흐릿하고 불분명하다. 이 디자이너는 우리가 그의 결과물로 추측할 수 있는 것 그 이상은 말하지 않았다. 만약 다른 디자이너였다면, 1시간 동안 말없이 마주 보는 것만으로도 이보다 훨씬 많은 걸 알 수 있을텐데 말이다. “원래 그런 거예요.” 폐쇄적 성향의 표적을 향한 나의 갖은 노력을 지켜본 영국인 세일즈 매니저는 그럴 줄 알았다는 표정으로 어깨를 으쓱했다. 어쩌면 애초부터 그에게 설명 따윈 필요치 않았을지 모른다. 보기만 해도 그 가치를 알아챌 수 있다면 굳이 말이 필요할까? 이미 준 다카하시는 그 자체로 충분하다.

- 에디터

- 송보라

- 포토그래퍼

- JANG DUK HWA, YOSUKE DEMUKAI, COURTESY OF UNDERCOVER

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물