행어가 무너졌다 #그 옷과 헤어질 결심

지난 주말에 행어가 무너졌다.

재조립하고 옷을 걸어보았지만 10초도 안 되어서 다시 무너졌다. 세 번째 시도도 실패했을 땐 내 세상도 무너진… 건 아니고, 친구에게 내 목숨을 가져가도 좋으니 제발 고쳐달라고 애원했다. 이 모든 과정을 인내심 있게 지켜본 친구는 뭔가 깨달았다는 듯 말했다. “그거 왕자 행어잖아.” 아는 사람은 알겠지만 왕자 행어는 정말 튼튼하다. 여간해선 무너지지 않는다. 그러니까 왕자 행어는 고장 난 게 아니라 지나치게 빡빡하게 자리 잡은 내 옷의 무게를 견디지 못한 것뿐이었다. 친구는 ‘언젠간 입겠지’라는 안일한 생각 따위 집어치우고 2년 이상 입지 않은 옷은 죄다 갖다 버리라고 했다. 당장이라도 빈 박스를 가져올 기세에 다급해진 나는 그런 이유 때문이 아니라 추억 때문에 버리지 못하는 거라고 더듬대며 대답했다. 친구는 듣지 말아야 할 말을 들은 사람처럼 경멸에 가득 찬 표정으로 날 쳐다봤다.

나는 좀체 옷을 버리지 못한다. 내 나이는 지금 스물아홉이고 내 행어에는 더 이상 입지 않는, (입을 수도 없는) 초등학교 5학년 때 입었던 딸기 모양 방울이 달린 원피스가 걸려 있다고 하면 설명이 될까. 물론 그간 시도해보지 않은 것은 아니다. 하지만 옷을 버리기로 마음먹자 내 일부가 사라지는 듯한 강박에 가까운 불안에 시달렸고, 그때부터 나는 그냥 ‘옷을 버리지 않는 사람’이 되기로 했다. 옷 몇 벌 안 버린다고 해서 세상이 무너지는 건 아니었으니까. 친구는 “네가 그 모양이라서 여태 그러고 사는 것”이라는 말을 시작으로 그렇게 기억이 사라지는 게 싫으면 일기나 열심히 쓸 것이지 왜 쓸데없이 쉬어야 할 주말에 옷 무더기 속에서 이 난리를 피우는지 모르겠다고 장장 30분을 쏘아댔다.

다 맞는 말이다. 게다가 곧 서른이다. 나이에 크게 의미를 두는 편은 아니지만 새로운 다짐을 하기에 꽤 괜찮은 타이밍이었다. 그래서 나는 더 이상 입지 않는 옷을 버리기로, 아니 보내주기로 했다. 나는 한 벌을 버릴 때마다 그 옷에 얽힌 추억을 하나하나 되짚어볼 계획이다. 그러니까 이 글은 옷 이야기를 빙자한 내 (옷과의) 이별 이야기(를 빙자한 강박증 극복기)가 될 가능성이 매우 크니 패션 관련 글을 읽고 싶어 들어온 이라면 여기서 뒤로 가기를 누른 다음 다른 에디터들이 쓴 양질의 글을 읽기 바란다.

하지만 지금은 2022년이고, 여기는 문명사회이며, 우리는 나체가 아니라 매일 옷을 입은 상태에서 무언가를 겪는다. 당신에게도 그런 옷이 있을 것이다. 옷장을 열어 마주할 때마다 타임머신을 탄 것처럼 그때 기억으로 단숨에 돌아가게 되는, 그런 옷. 그런 옷을 보면 감각도 되살아난다. 맨살에 입으면 살갗에 오소소 소름이 돋을 정도로 차갑고 부드러운 새틴 블라우스, 걸을 때마다 쉬익쉬익 소리를 내는 나일론 소재 재킷, 자동으로 허리를 곧추세우게 되는 빳빳한 셔츠… 특정 옷에 대한 감각과 추억을 자주 환기할수록 애정도 깊어진다. 그러니까 내게 옷은 패션은 둘째 치고 내가 겪는 모든 순간을 가장 가까운 거리에서 함께 치러내는, 증인이자 전우와도 같은 존재다. 당신도 옷에서 그런 위안을 한 번쯤은 받길 바라며, 아직도 이 글을 읽고 있다면 첫 번째 이별할 옷에 대한 추억의 인트로만 살짝 풀어보기로 한다.

다시 무너진 행어가 나뒹구는 내 방으로 돌아와서,

그 문제의 옷 무더기 가장 맨 위에 있던 옷은 퀼팅 처리된 네이비 컬러의 패딩 점프수트였다. 딱 한 번 입었다. 애초에 나는 점프수트를 그리 좋아하지 않는다. 한번 입으면 화장실 가기가 귀찮아진다. 안 그래도 겨울에는 방광을 떼버리고 싶을 정도로 공중화장실에 가는 걸 꺼리는 내가 패딩 점프수트를 입을 가능성은 지금 바로 입지 않는 옷을 미련 없이 갖다 버릴 가능성과 같다.

그렇다면 그 딱 한 번은 대체 언제였느냐. 때는 2018년으로 거슬러 올라간다. 당시 나와 친구는 오토바이를 즐겨 탔다. 우리는 시티100 오토바이에 꽂혀 있었다. 지금은 이름을 밝히고 싶지 않은 한 연예인이 시티100은 “달리다 보면 언젠가 부품이 다 분해되고 두 발로 뛰어가고 있을 것만 같은” 매우 불안한 오토바이라고 설명한 적 있는데 맞는 말이다. 그럼에도 시티100에 빠진 이유는 우리 둘 다 낯을 심하게 가려서다. 시티100은 워낙 모두에게 익숙한 오토바이였고 그걸 타면 차도에서 시선 한 번 받지 않고 도시의 완벽한 NPC로서 존재할 수 있었다. 아직 차를 살 수 있는 형편은 안 되지만 동네에만 갇혀 있고 싶지 않은 내게 당시 시티100보다 완벽한 이동 수단은 없었다.

여기서 문제는 그 친구가 오토바이보다 더 좋아하는 게 있었다는 것인데, 그게 바로 옷이었다(의복에 환장한 남자, 줄여서 복남이라고 부르겠다). 당시 복남이와 나는 세 친구와 함께 사는 중이었는데 이사 첫날, 정말 환장하는 줄 알았다. 복남이의 짐은 옷이 9할이었으며, 그 양은 나머지 이삿짐 양을 합친 것과 맞먹었다. 방의 모든 가구는 옷을 보관하기 위한 것이었고, 그마저도 턱없이 부족해 거실에도 캐비닛을 두어야 했다. 한번은 트랙 팬츠에 꽂힌 복남이의 14번째(확실치 않다) 트랙 팬츠가 택배로 도착했을 때였다. 참다못한 나는 계속 똑같은 옷을 사대는 특별한 이유라도 있냐고 조심스레 물었다. 복남이는 너무나도 당연하다는 표정으로 내게 말했다.

“파란색이 없잖아.”

“⋯(경멸)”

그러니까 복남이는 모든 종류의 옷, 더 나아가 모든 컬러와 사이즈를 골고루 다 갖고 있어야 살아갈 수 있는 사람이었던 것이다(지금 와서 생각해보니 강박증을 극복해야 할 사람은 내가 아니라 복남이인 것 같다).

아무튼 복남이는 2018년의 어느 날 식사동 ‘덤핑거리’로 오토바이 드라이브를 가자고 ‘설득’했다. 구제 거리이고 운 좋으면 괜찮은 옷을 아주아주 싼값에 구할 수 있다는 거였다. 그리 구미가 당기는 제안은 아니었지만 그 표정이 놀이공원에 처음 가는 애의 그것과 다를 바가 없어 거절할 수 없었다. 우리가 살던 집은 망원동, 경로를 검색해보니 1시간 반 정도의 거리였다. 그렇게 나는 바람이나 쐬고 올 요량으로 별생각 없이 복남이와 시티100에 올라탔다. 겨울이었다. 아니, 한파였다.

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

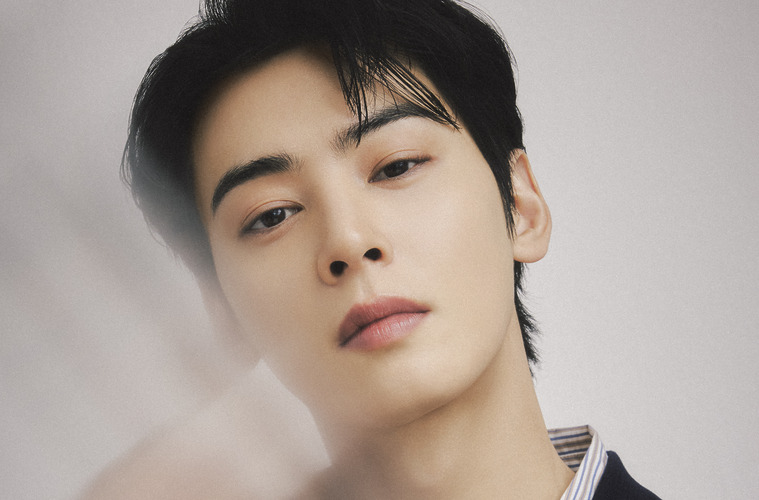

지금, 보그가 주목하는 인물