우유, 피, 열

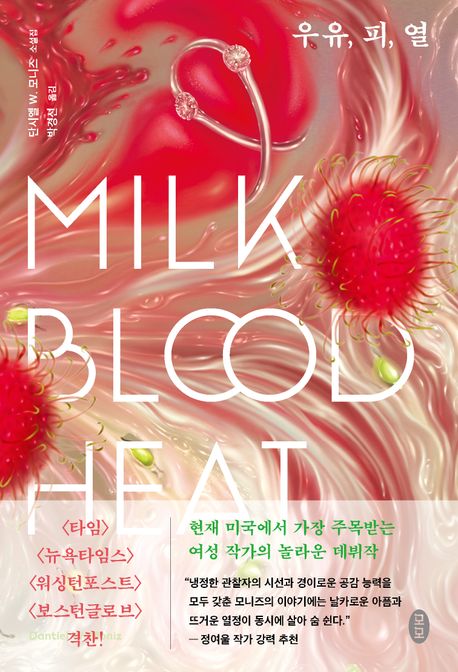

실은 물에 관해 찾고 있었다. 수영하는 일로 하루의 낙을, 생활의 돌파구를, 삶의 전환을 모색하는 나의 관심은 어느새 물 그 자체로까지 이어졌다. 물의 속성, 기원, 신비, 역사, 철학, 미학. 가능하다면, ‘물의 영화’라고 부를 수 있는 것까지. 그야말로 물의 매혹이다. 물을 두고 이리저리 검색하다가 홀연히 눈앞에 떠오른 <우유, 피, 열>(모모, 2023)과 만난다. ‘우유, 피, 열’, 그 각각의 고유한 세 단어를 그저 눈으로 읽어보는 것만으로도 우유, 피, 열에 젖어들고, 휩싸이고, 맛보는 것 같고, 촉각과 후각이 자극돼 세포 하나하나가 열리는 것 같다. 세 단어 사이에 가지런히 찍힌 쉼표는 이쪽에서 저쪽, 저쪽에서 이쪽으로 개폐되는 부드러운 막처럼 보이기까지 한다. 그 사이로 백색과 적색의 불투명한 두 액체가 섞이고 기이한 움직임을 보이며 서서히 퍼져나가더니 이내 하나가 된다. 분홍빛의 너른 스펙트럼 속 어디쯤. 핏덩어리와 혈관, 그 흐림마저 감지되는 책의 표지 이미지가 이런 나의 감각과 상상을 흔들어 깨운다.

책 제목, 표지 이미지, 종이 질감과 같은 책의 물성은 곧 여기 실린 열한 편의 단편을 관통하는 거대한 암시이자 구체적 세부다. 표제작 ‘우유, 피, 열’이 첫 번째 글로 배치돼 뜨거운 시작을 알린다. “분홍이야말로 여자 색이지.”(p. 15) 열세 살 동갑내기 친구 키라와 에바는 칼로 손바닥을 그어 그 피를 우유에 떨군 뒤 분홍색 우유를 나눠 마신다. 혈맹으로 맺은 “피의 자매들”, 소녀들의 우정, “달아나고 싶으면서도 모든 것을 보고 싶”은 그 시절의 불온한 열기, 놀이 같은 죽음 충동. 이 모든 게 한데 뒤엉키고 뒤섞인다. 아이를 사산하고 태아 조각이 환영으로 나타나 보이고 심지어 수족관 문어와 교감까지 하게 되는 여자(‘향연’), “불탈 수 있는 것들의 냄새가 좋았다”라고 말하며 자신을 성적으로 대하고 조롱하던 추악한 남성들의 위선에 가만히 있지 않고 응징하는 흑인 소녀(‘혀들’), 바다에 빠졌을 때 살아남기 위해 가장 취약한 친구에게 매달렸던 자신을 향한 죄의식과 마주한 소녀(‘배의 바깥에서’), 아버지의 유골함 앞에서 차마 말하지 못했던 지난 기억을 되짚는 딸(‘물보다 진한’), 두 살 된 딸을 두고 세계 여행을 떠난 엄마와 짐승의 뼈를 수집하는 딸(‘뼈들의 연감’). 나이, 세대, 인종(많은 경우 비백인), 상황, 성격 모두 제각각인 여자들이 곳곳에 있다. 그녀들이 작중 중심 화자이든 아니든, 그녀들은 엄청난 힘을 내뿜고 존재감을 드리우며 흔적을 남기고 결코 쉽게 사라지지 않는다.

흑인 여성 작가 단시엘 W. 모니즈의 놀라운 데뷔작이 아닐 수 없다. 시청각뿐 아니라 냄새, 맛, 질감까지 느껴지는 오감의 글, 범속에 깃든 기괴함과 괴이함 속에 흐르는 보편 양쪽을 모두 단단히 그러쥔 글, 우유와 피로 시작해 우유와 뼈로 끝나게 하며 여러 단편의 배치와 연결까지 챙겨둔 치밀한 글, 무엇보다 우유, 피, 열기 속에 내가 물 위의 그것처럼 둥둥 떠다니는 듯한 느낌마저 불러내는 글은 육감적일 수밖에 없다. 게다가 소설 속에 생각보다 많은 순간 물이 등장한다는 건 의외의 발견이자 놀라움이다. 지금 내가 탐닉하는 물이, 우유, 피, 열기와 멀리 떨어져 있지 않다고 느끼게 하는 기이한 체험이다.

- 포토

- 스튜디오오드리 출판사 인스타그램, Pexels

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물