왜 색은 점점 더 다양해지는가?

어느 날 한 후배가 휴대폰 속 사진 한 장을 내밀며 울분에 찬 목소리로 물었습니다. “선배 눈에는 이게 회색이에요, 연두색이에요?” 분명 회색으로 보였지만, 인테리어 사장님은 아니었나 봅니다. 마감 일정에 쫓겨 메일로 샘플을 주고받으면서 한 번도 정확한 색을 호명하지 않았던 후배는 뜬금없는 연두색 중문을 얻게 되었습니다. 그리고 우리는 색에 대한 개인의 관념이 얼마나 주관적일 수 있는지를 잊은 채 한동안 인테리어 사장님의 이해 못할 괴상한 감각을 내내 탓했지요. 박미나 작가의 작품 앞에서, 디지털화된 색이 주는 혼동 혹은 인식의 오류가 빚은 이 에피소드가 떠올랐습니다. ‘회화의 기본 요소인 색채와 형상을 집중 탐구해온 화가’ 박미나는 시중에서 물감으로 통용되는 1,134개의 색을 리서치하고, 아홉 개 카테고리로 분류한 후 이를 색띠 형태로 회화 작품을 선보입니다. 그런데 분명 레드인데 블루나 다름없고, 블루인데 레드에 가깝고, 옐로인데 블랙처럼 보이는 색이 있더군요. 즉 문제의 연두색 중문은 인테리어 사장님만의 잘못이 아니라는 거지요.

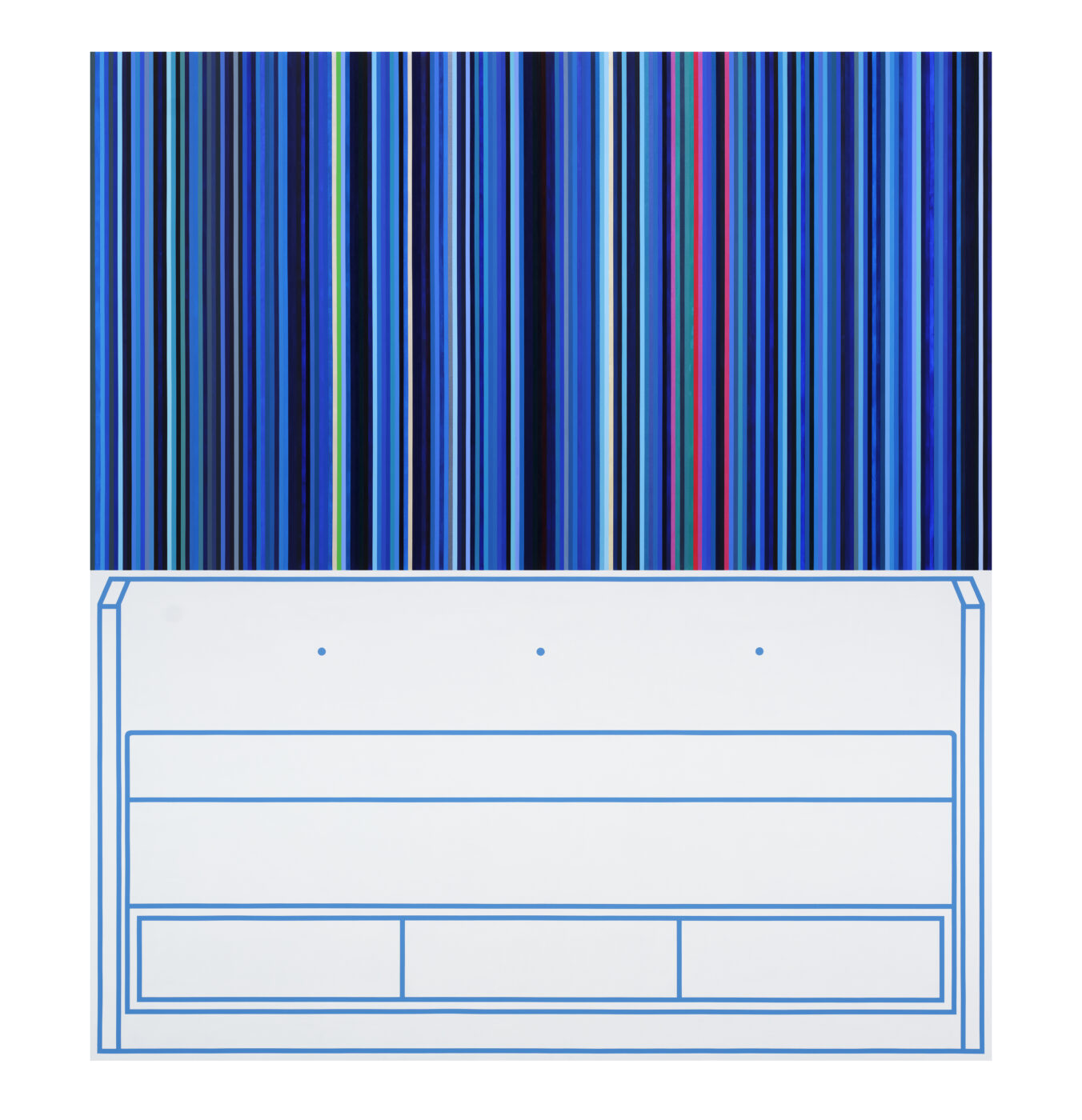

아뜰리에 에르메스에서 오는 10월 8일까지 열리는 박미나의 개인전 <아홉 개의 색, 아홉 개의 가구>는 이런 기억 때문은 아니더라도 여러모로 흥미롭습니다. 무엇보다 이 전시는 제목이 유인하는 것처럼 가구 전시가 아닙니다. 일견 경쾌한 색띠 작업은 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 자주, 회색, 흰색, 검정 등 아홉 개의 컬러군을 이루고, 그 각각의 아래에는 같은 색의 가구 다이어그램이 그려져 있습니다. 작가에 따르면 작품 크기와 면적은 주거 공간에 들어갈 수 있는 그림의 최대 크기를 나타낸다는군요. 즉 캔버스는 가구가 놓이는 벽면의 크기를, 색띠는 가구 위 그림이 걸릴 수 있는 위치와 최대 크기를 상징하는 거죠. 관람객인 나는 전시장 안에서 주거 공간을 상상하며, 가구의 실제 크기와 배치, 색의 다양성을 경험하게 됩니다. 그래서인지 단순히 평면 회화의 모음이 아니라 일종의 설치 작품처럼 느껴지기도 합니다.

박미나, ‘2023-회색-테이블’, 2023, 캔버스에 아크릴, 257×144cm. ©사진 김상태, 에르메스 재단 제공

박미나, ‘2023-파란색-침대’, 2023, 캔버스 위에 아크릴, 257×229cm. ©사진 김상태, 에르메스 재단 제공

전시가 전제하는 무의식적 공간성은 이들 작품이 거의 20여 년 전에 작가가 선보인 ‘색-가구’ 시리즈를 재개하고 확장한 결과물이라는 사실을 알게 되는 순간, 시간성까지 확보합니다. 박미나의 평면 작업이 절대 평면적일 수 없는 중요한 이유이기도 하죠. 지난 2003년 ‘오렌지 페인팅’이 있느냐는 갤러리의 문의에서 시작된 작가의 색에 대한 탐구가 아직 끝나지 않았음을 의미하기도 하고요. 그 사이 시중에서 판매되는 물감의 종류는 두 배나 많아졌고, 색을 표현하는 방식 역시 다양해졌으며, 실제 아파트의 천장고도 높아지는 등 주거 공간의 인식은 물론 이를 견인하는 관습도 변화했음을 작가는 리서치에 바탕한 작업을 통해 피력합니다. 물감의 이름도, 색을 분류하는 기준도, 풍요로워지는 라이프스타일에 따라 더욱 영리하게 진화했음을, 즉 기업으로 대표되는 세상의 시스템이 개인의 욕망을 어떻게 활용하고 인지 행위를 얼마나 좌우하는지를 시사하는 거죠. 언뜻 추상화처럼 보이는 이들 작품은 그러므로 캔버스 안팎의 사회, 문화적인 이슈까지 담아내는 사회학적 탐구의 결과물입니다.

예술가는 모두 못 말리는 모험가지만, 자신이 루틴처럼 매일 쓰는 물감의 존재를 집요하게 파헤쳐 이런 재미난 이야기를 펼쳐놓는 박미나야말로 최고의 모험가가 아닐까 싶군요. 자신 및 세상의 과거와 현재를 잇는 작품을 통해 작가는 회화의 조건과 재료의 역할을 독창적으로 해석하고, 시각성과 재현의 의미를 확장함으로써 동시대를 증언합니다. 특히 ‘재현’이라는 개념이 형상을 사실적으로 묘사하고, 빛에 따라 변화하는 순간을 포착하며, 화가의 감성을 표현하는 것인 동시에, 현재 사용할 수 있는 전체 물감을 시대의 ‘가용 범위’로서 빠짐없이 기록한다는 의미일 수도 있다는 작가의 말은 정말이지 신선하게 다가옵니다. 갖가지 색의 스트라이프를 가만히 들여다보면서 이면의 더욱 다채로운 레이어를 하나하나 찾아내는 시간이 결코 헛되지 않을뿐더러, 무척 즐거울 거라 감히 확신합니다.

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물