일하는 몸, 몸에 새겨진 흔적에 대하여

가끔 친구들과 ‘직업병’에 대한 이야기를 나눈다. 하루 종일 스크린을 들여다보다가 어느새 거북목이 된 몸이나 야근을 일삼는 직종에서 일한 지 10년쯤 지난 후에 얻게 된 신경증에 대해서 말이다. 하지만 이런 이야기는 술자리 농담으로 잠시 떠올랐다 사라지고, 일상 대부분의 시간 동안 우리가 매일 반복하는 일이 몸에 어떻게 아로새겨지는지, 그것이 삶에 어떤 영향을 미치는지에 대한 생각은 잊고 산다. 그저 일하고 먹고 자고 또다시 일하는 사이클을 열심히 돌릴 뿐이다.

최근 출간된 인터뷰집 <베테랑의 몸>에는 한 분야에서 오랫동안 일하며 “일의 흔적이 곧 자신이 된” 노동자들의 시간이 응축되어 있다. 삶 앞에서 분투하는 이들을 꾸준히 포착해온 기록 노동자 희정은 이번 프로젝트에서 세공사, 조리사, 로프공, 조산사, 안마사, 세신사, 수어 통역사, 식자공 등 우리 곁에 있지만 우리가 좀처럼 이야기를 들을 수 없었던 ‘장인’들을 만났다. 희정의 깊이 있는 인터뷰와 치밀한 글, 다큐멘터리 사진가 최형락의 인상적인 사진이 담긴 이 책은 다음과 같은 아름다운 인용문으로 시작된다.

“저는 아무 소리도 내지 않고 접시를 내려놓을 수 있어요. 떨어뜨린 포크를 집어 드는 데도 저만의 방식이 있답니다. 사람들은 제가 얼마나 우아하게 일을 하는지 알고 있어요. 마치 무대에 선 것 같아요.”

스터즈 터클의 인터뷰집 <일>에 등장하는 한 구절이다. 스케이트를 타는 것처럼 테이블 사이를 미끄러지듯 누비는 식당 종업원의 숙련된 발걸음처럼, 우리는 모두 자신의 일에 대한 리듬감을 가지고 있다. 그리고 겉으로 내비치지 않을지언정 내가 하는 일에 대한 일말의 자부심이 있다. 내가 없으면 회사가 제대로 돌아가지 않을 것이라는 착각과 비슷하면서도 다르다. 매일같이 신체를 단련하며 무수히 반복해온 일에서 오로지 나만 해낼 수 있는 영역이라는 것은 분명히 존재하며, 이런 믿음은 일하는 사람으로서 필수 불가결한 것이다. 이것이 없다면 주 5일 동안 매일 같은 시간에 일어나서 지하철에 몸을 싣는 일 자체가 불가능할 것이다. 일과 사적인 삶을 철저히 분리하는 것이 미덕이라고 여기는 사람들은 여전히 그런 구닥다리 같은 소리를 하는 사람이 있냐고, 일에서 의미를 찾는 것이 가능하냐고 되물을지도 모르겠다. 그러나 <베테랑의 몸>에서 만난 장인들은 일에서 의미를 찾을 수밖에 없는 이유를 온몸으로 보여준다. 학교 급식실에서 일하며 매일 1,000여 명의 학생들을 위한 음식을 요리해온 조리사 하영숙은 이렇게 말한다. “자존심으로 여태 살았어요. 우리 아버지가 가르치길, 우리는 오징어가 아니다. 썩어도 준치다. 뼈대가 있다. 개같이 벌어도 된다. 직장 다니면 자존심 상하는 일 많잖아요. 그건 괜찮다. 왜냐하면 내가 여기서 도둑질하는 것이 아니고, 정당하게 일해서 보수를 받는 거니까. 흠잡힐까 봐 일도 더 열심히 해줬어요.”

누구도 다른 누군가에게 일에 몸을 갈아 넣으라거나, 양질의 결과물을 내기 위해 더 많은 시간을 일하라고 말할 수 없고, 그래서도 안 된다. 그러나 “배에 힘 딱 주고” 들어 올린 쌀 포대들이 만든 근육, 매번 5분 만에 점심 식사를 해치우느라 생긴 만성 소화불량, 타인의 몸을 어루만지며 힘을 불어넣는 안마 일을 하며 얻은 손가락 통증, 락스로 청소하는 목욕탕에서 세신사로 일하며 손상된 손발, 귀금속 작업장에서 정밀한 세공 일을 하며 얻은 허리 통증 등이 그가 삶아온 삶의 표식인 것만은 분명하다. 희정은 이렇게 말한다. “그의 성실은 성실하게 몸에 새겨진다. (중략) 통증이 자세를 만들고, 자세는 체형을 만든다. 반복된 행동은 버릇과 습관으로 남는다. 그러다 보면 어느덧 뱃심 든든한 몸통, 짙게 그을린 피부, 딴딴한 장딴지, 표정이 다채로운 얼굴, 짧게 다듬어진 손톱, 갈라진 발바닥, 우렁찬 목청, 청력 낮은 귀는 자신의 것이 된다.”

1. 조리사 하영숙

21년간 매일같이 아이들 1,000여 명의 한 끼를 책임져왔다.

“이런 큰 고무 다라이에다가 쌀 40킬로그램씩. 세 번씩. 매번 120킬로그램씩 했나 봐. 밥만 한 40판을 한 것 같아요. 우리 때는 쌀 한 포대도 20킬로였어요. 그걸 번쩍번쩍 들어요. 그때는 다 무거웠어요. 식판도 무거웠어. 식판을 저까지 쌓아놓는 거야. 그걸 다 끌어다가 애벌 세척을 손으로 해야 돼. 엄청났어요.”

2. 세공사 김세모

1991년, 스무 살 때부터 귀금속 작업장에서 일했다.

“사람들이 귀금속을 찾는 이유가 광택이잖아요. 금이 처음부터 반짝거리진 않거든요. 맨 처음에는 시커메요. 그게 점점 색을 찾다가 어느 순간 빛나는 때가 있어요. 그럼 됐다, 하는 거죠. 사람마다 내는 광이 다 조금씩 달라요. 우리는 기계가 아니잖아요. 각자 체형도 자세도 다르고, 배워온 방식도 다르고. 똑같이 하기 힘들죠. 아, 이건 물건을 딱 보면 아는데.”

3. 안마사 최금숙

1997년에 시각 장애인이 된 후 안마를 배워 20년간 안마사로 일했다.

“근육이 일자로만 연결된 게 아니에요. 독소(활성산소)가 뭉쳐서 근육을 만지면 볼펜 촉처럼 뾰족뾰족하게 나온 사람도 있고, 어떤 사람은 모래밭처럼 까끌까끌한 게 자글자글해요. 그건 근육이 많이 손상됐다는 이야기예요. 만져서 아스팔트처럼 매끄럽게 해줘야죠.”

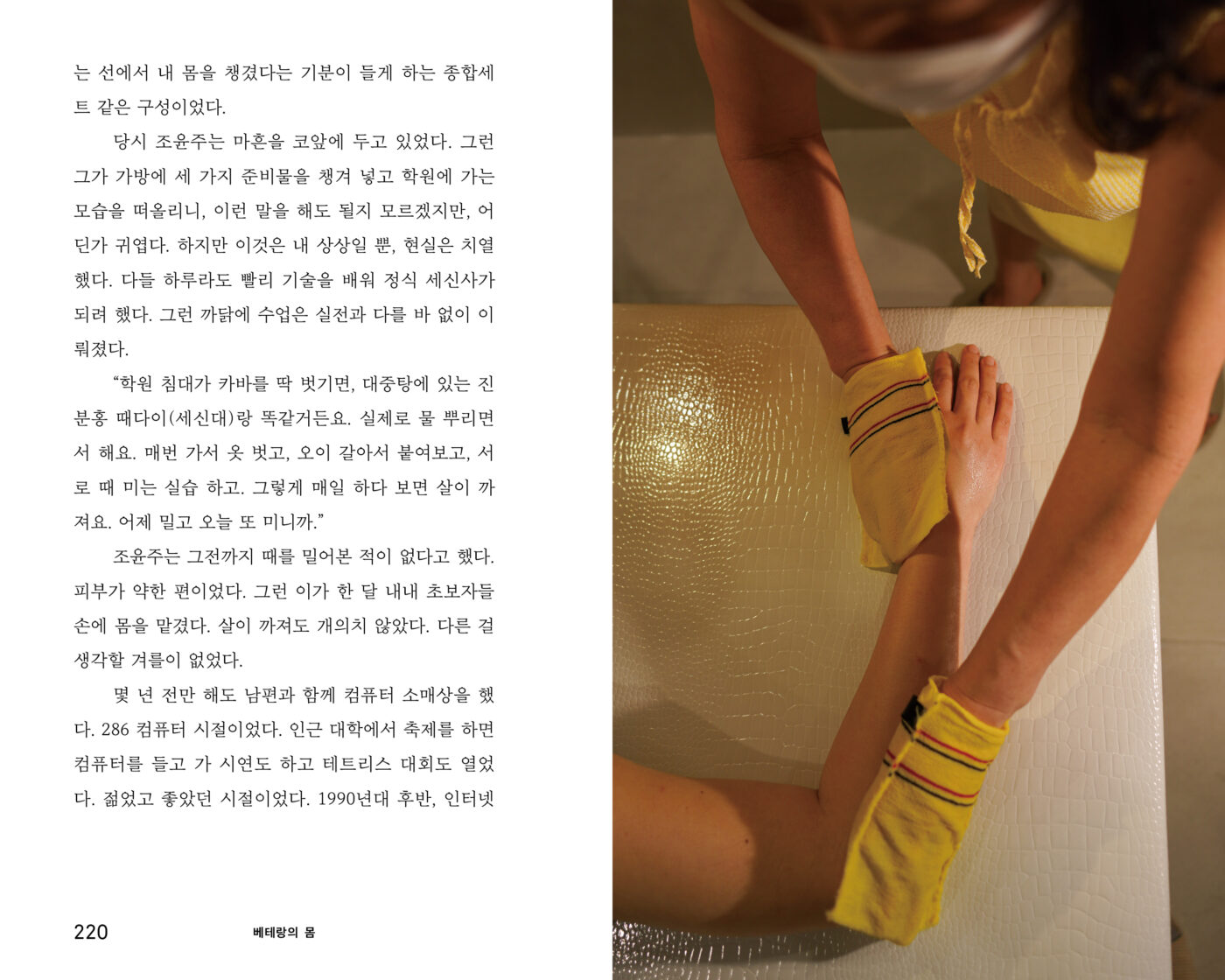

4. 세신사 조윤주

대중목욕탕에서 세신사로 일하다 현재는 1인 세신 숍으로 자리를 옮겼다.

“세신은 잘하고 못하고가 아주 작은 차이예요. 못하는 사람은 시원한 부분을 빼놓고 지나가는 거예요. 몸이 굴곡졌잖아요. 관절이 솟아오른 곳은 손끝으로 민다든가. 옴폭한 곳은 또 방법이 달라요. 널찍한 데는 손바닥으로 미는데, 또 약한 부분이 있어요. 거긴 밀면 아프니까 살짝 비벼주는 거예요. 이렇게 도톰한 손이 때 밀기에 좋아요.”

최신기사

- 포토

- 최형락, 한겨레출판 제공

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물