‘올해의 작가상 2023’, 가장 인간다운 미술

현대미술이 흥미로운 이유는 역설적으로 이것이 궁극적으로 향하는 것이 미술이 아니기 때문입니다. 어떤 이야기든 할 수 있는 현대미술은 그 무한하게 자유로운 여정의 종착지를 다름 아닌 인간으로 삼고 있습니다. 이런 속성은 예컨대 국립현대미술관 서울의 <올해의 작가상>(내년 3월 31일까지) 같은 전시에서 여실히 드러나죠. 한 사람의 작업 세계에 집중하기보다는 한국 미술계의 안팎, 동시대에 활동하는 미술가의 지형을 그려내는 전시에서, 특히 올해는 인간의 존재와 역할, 그 밖의 대상과의 관계를 고찰하는 포스트휴머니즘이 눈에 띄는군요. 신작과 전작을 아울러 소개하는 형식으로 거듭난 이번 전시에서 현대미술가 4인이 한결같이 ‘우리’에 몰두하고 있다는 건 아마도 우연이 아닐 겁니다. 지난 몇 년 사이에 전례 없는 전염병, 전쟁, 자연재해 등을 동시다발적으로 함께 겪고 있는 작금의 상황에서, 각기 다채로운 방식으로 활동해온 미술가들의 협연을 본 것 같은 느낌이랄까요. 이 협연의 주제는 바로 ‘인간다움’입니다.

한국 미술계에서는 상대적으로 생소하지만 해외에서는 이미 존재감을 확립한 한국계 콜롬비아 작가 갈라 포라스-김은 고고학자의 면모를 발휘합니다. 작가의 작업은 모든 문명이 관심을 갖고 있는 과거의 흔적인 유물 혹은 오브제에서 출발하기 때문이죠. 갈라 포라스-김은 본래의 자리에서 이탈해 그 가치를 잃고 박물관이나 미술관, 문화유산 등 현대적 시스템에 갇힌 고대의 오브제를 소환합니다. 일련의 오브제를 만들고 숭배하던 고대인의 뜻과 현대 제도의 화해를 위한 노력이라고나 할까요. 이를 위해 작가는 고고학이나 역사학 등의 학술 자료와 종교적 믿음이나 민속적 전통을 같은 무게로 놓고 탐구하거나 미술관, 연구소 같은 공적 기관에 편지를 써서 적극적으로 의견을 전달하는 식의 태도와 활동을 그 자체로 이번 전시의 주제를 보여줍니다. 현재 리움미술관에서 열리고 있는 <갈라 포라스-김: 국보>전이 유물의 의미를 재해석하는 전시인 만큼, 함께 만나보기를 권합니다.

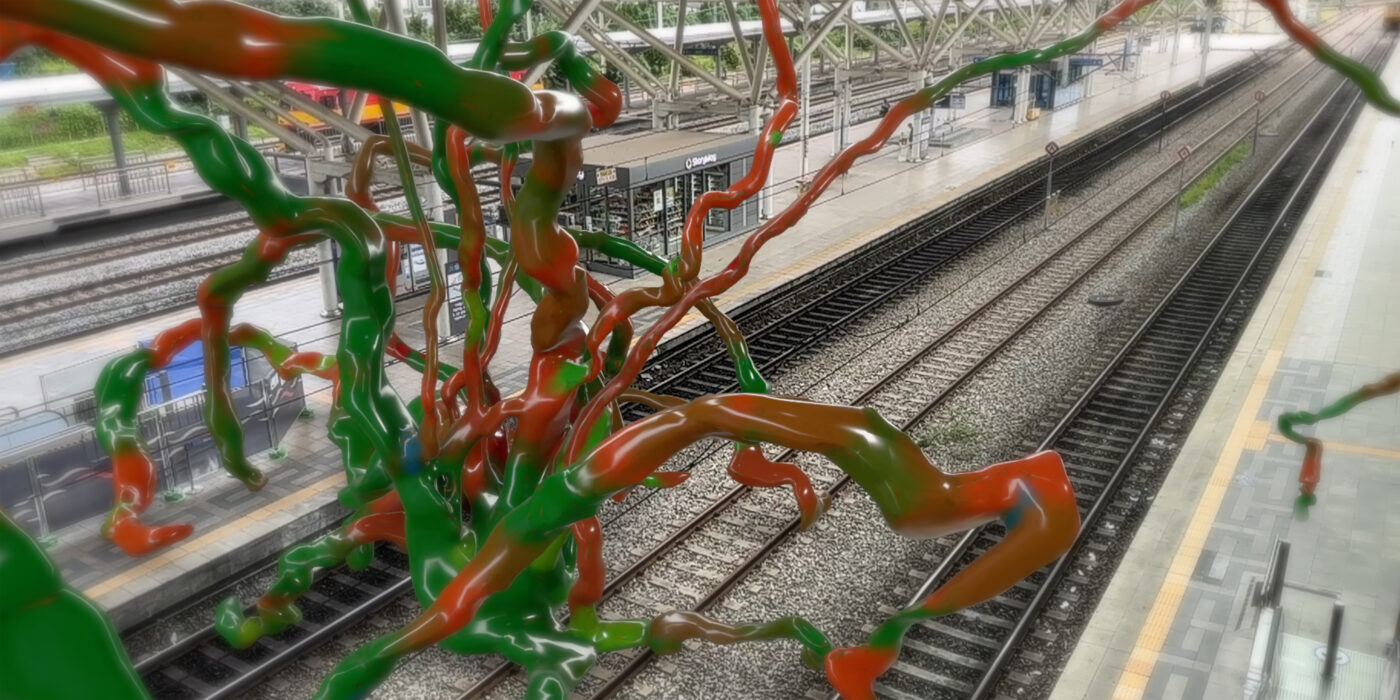

전소정 작가 역시 관찰자의 입장에서 보편적인 질문을 던지고 있습니다. 특히 동시대를 가능케 한 근대화 과정을 집요하게 탐색한다는 점에서 인류학자에 가깝지요. 다른 시대에 비해 근대는 상대적으로 짧았지만 세상의 질서를 뒤바꿔놓을 만큼 강력했죠. 국가 정체성, 합리성, 효율성, 속도감, 자본의 세계화 등 문제를 온몸으로 겪어내느라 피투성이가 된 우리를 돌아보기 위해, 작가는 이 모든 것이 태동한 완벽한 경계의 시간인 근대에 집중합니다. 근대적 인간의 조건이 과연 우리가 갖춰야 할 덕목인지 묻기도 합니다. 그리고 여전히 근대성을 맹신하며 인간성을 상실해가는 현대인에게 촉각, 청각, 후각 등 시각 뒤편의 감각이 대안적인 소통과 이해의 도구임을 제시합니다. 작가의 작업에 무용수와 음악가의 몸, 즉 신체가 등장하는 이유이기도 하죠. 그러므로 전소정의 작업을 본다는 것은 뭉툭하고 거대한 근대의 명분 속에서 잃어버린 인간다움의 날카로운 단서를 찾아내는 행위입니다.

퀴어 역사와 미술사가 교차하는 지점을 꾸준히 다뤄온 이강승 작가는 역사를 바탕으로 한 타고난 스토리텔러로서 그 재능을 보여줍니다. 퀴어 역사 아카이브를 소환해 현재의 우리와 연결하는 그는 가장 인간적인 미덕을 바로 ‘돌보다’라는 개념으로 상정하고 있습니다. 언제 들어도 좋은 ‘돌보다’의 개념을 통해 단순한 호의나 보편적인 도움 이상의, 서로 다른 대상을 이해하고 연결할 수 있는 보이지 않는 공동체를 이야기합니다. 그리고 바로 이 과정에서 작가 이강승의 의도가 발화합니다. 아카이브 자료에 박제되어 있던 진실을 고스란히 미술적으로 되살려 미술사에 두기 때문이죠. 작가가 섬세한 시선으로 발굴하고 정성스럽게 모아 내놓는 자료는 현 세계를 다시 보고 다르게 체험할 수 있는 일종의 손잡이가 됩니다. ‘누가 우리를 돌보는 이들을 보살피게 될까’라는 작품 제목을 떠올리며, 누군가를 돌보는 행위와 태도에 대해, 우리의 몸을 통해 각인된 그 감각을 두고두고 기억합니다.

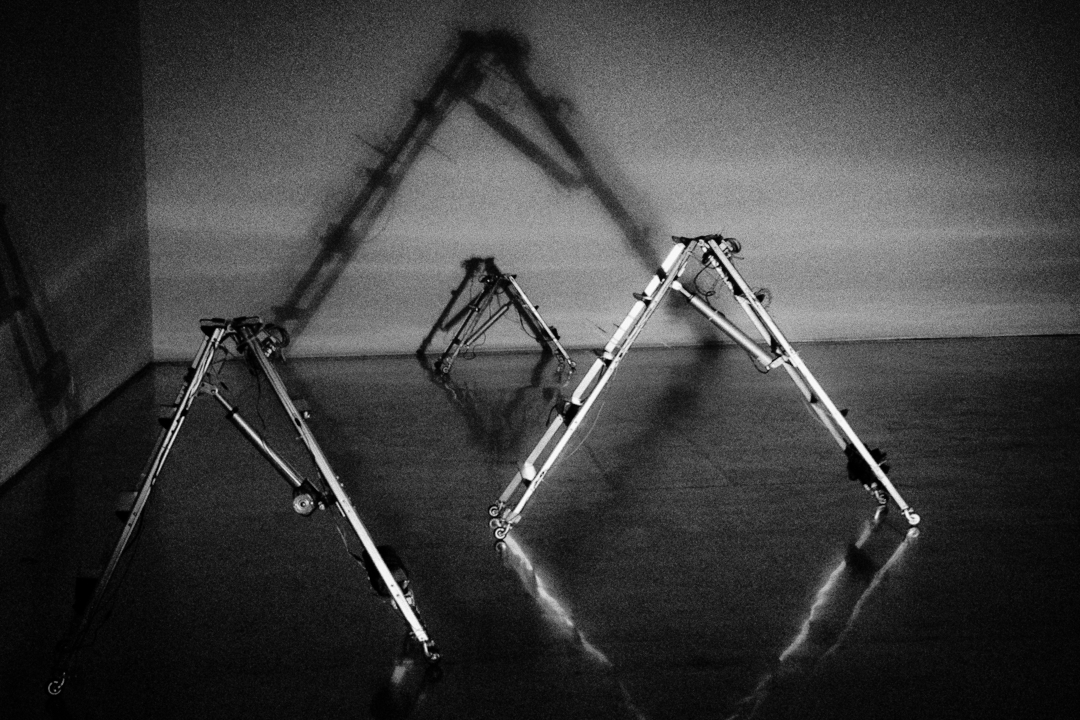

사운드 작업과 퍼포먼스 연출 등을 통해 미술계 안팎에서 활약해온 소리 관련 하드웨어 연구자 권병준이 제시하는 인간다움은 전시장을 지배한 로봇으로 발현합니다. 일어서고, 앉고, 명상을 하고, 예의를 표하는 등 인간을 흉내 내는 이들은 사실상 ‘인간을 돕는다’는 주요한 쓸모를 잊은 방종한 존재죠. 그러나 작가는 인간과 닮은 듯 닮기가 불가능한 로봇을 통해 무언가를 요구하지 않은 채 공존하는 순수한 세계를 그려냅니다. 과학자의 집요한 태도로, 비극과 희극의 이분법으로는 설명할 수 없는 SF 에세이의 한 대목을 들려줍니다. 이를 위해 작가는 평소 사운드라는 매체를 활용해 연대의 가능성을 실험하는 등 장기를 발휘하는데요. 이주민의 낯선 노래, 지나간 시대의 변화를 담은 사운드를 들으면서, ‘인간적’인 행위를 해내려 애쓰는 로봇의 움직임을 따라가는 경험은 꽤 신선합니다. 연대의 공동체란 “이방인으로서만 함께할 수 있을 뿐”(작가가 크지슈토프 보디츠코와 나눈 대화 中)임을 인정하는 데서 비롯됨을 이방인의 낯선 몸짓으로 보여주며 인간다움을 성찰합니다.

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물