우리의 눈은 파업할 권리가 있다

안과 치료를 받은 날, 내 눈은 파업에 들어갔다. 메가 이미지 시대에 협상 카드 없이 성공할 수 있을까?

눈먼 자들의 도시

올해 베니스 비엔날레 한국관은 텅 비었다. 한국관의 공동 예술감독 이설희, 야콥 파브리시우스(Jacob Fabricius), 작가 구정아가 이미지 대신 향으로 공간을 채웠기 때문이다. 전시명은 ‘오도라마(Odorama)’다. ‘오도(Odor)’는 향을 의미하고 ‘라마’는 드라마에서 가져왔다. 작가는 지난해 6월 한국과 연이 있는 사람들에게 기억나는 한국의 향을 설문 조사했고, 그렇게 선정된 열여섯 가지를 조향사들이 구현했다. 옷장 속 나프탈렌 냄새, 목욕탕 냄새, 밥 짓는 냄새처럼 정겨운 것들이다. 정작 전시장엔 향이 한데 섞여 구별할 수 없었지만 ‘뭔가 좋은 냄새’는 났다. 시각 이미지는 창밖으로 보이는 나무와 2분마다 코로 향을 뿜는 동상 ‘우스’뿐이었다. 다소 썰렁할 수 있는 선택이지만, 이미지가 범람하는 비엔날레에서 ‘눈을 감도록 유도한’ 거의 유일한 공간이었다.

내가 한국관을 다시 떠올린 곳은 귀국 후 들른 안과 대기실이었다. 연초에 한 건강검진에서 시신경 유두주위 맥락망막 위축, 비문증, 시력 저하 등의 소견이 나왔기 때문이다. 인터넷 검색으로 찾은 명의는 종합병원보다 예약 잡기 어려워 한 달 뒤에나 방문할 수 있었다. 예정보다 오랜 시간을 기다리면서 없던 걱정이 커져갔다.

10대의 나는 코앞 글자도 못 읽는 난시였다. 20대 중반에 라식 수술 하고 안경에서 해방됐다. “안과 의사들은 자식한텐 라식 수술 안 시킨대”라는 만류도 괘념치 않았다. 다시 내 눈을 의식했을 때는 30대 중반, 남미 여행 중에 시야가 흐려졌을 때였다. 사막에 다녀온 다음 날, 고장 난 텔레비전 화면처럼 많은 점이 보였다. 페루, 칠레 등의 병원을 돌아다녔지만 명확한 처방은 없었다. 사막의 모래가 들어간 것 같다 해서 식염수로 눈알을 씻고, 동물 바이러스에 감염된 것 같다 해서 약을 받았으나 여전히 의사 얼굴은 혼탁해 보였다. 귀국해서도 “누구나 있는 비문증”이라는 진단에, 시야도 점차 맑아져 잊고 지냈다.

그리고 40대, 안과 명의를 만나기 위해 몇 시간째 대기 중이었다. 여러 번 검사 후 의사는 “건강검진 소견에는 이상이 없으나 홍채에 구멍이 뚫렸으니 레이저를 해야 한다”고 했다. 구멍이라니. 눈과 도저히 어울리지 않고 위험해 보이는 그 단어를 듣자 눈물이 찔끔 나왔는데, 정작 치료는 점을 빼는 것보다 싱겁게 끝났다. 세상 죽을 것 같던 이전의 다른 수술도, 해보니 별거 아니었기에 안심하기로 했다. 하지만 “시야가 위부터 차례로 안 보이면 당장 달려오라”는 엄중한 권고를 들을 때면 덜컥 가슴이 내려앉았다.

결명자차와 눈 찜질 팩을 주문했다. 한번은 친구와 유방암 조직 검사 한 경험을 공유하다, 당시 검은콩 두유를 주문했다는 2차 공통점에 ‘웃퍼’ 한 적 있다. 우리가 할 수 있는 건 자책과 그뿐이었다며. 나는 다시 생활 습관을 자책 중이다. 그만 봐야 한다! 다들 그렇지만 나도 하루 8시간은 사무실에서든 지하철에서든 컴퓨터나 휴대폰을 본다. 녹초가 되어 퇴근하면 잠들 때까지 현대인의 ‘불멍’을 한다. 쇼츠를 수백 개는 보는 것 같다.

그런데 꼭 내 탓만은 아니지 않나. 세상은 끊임없이 이미지를 쏟아낸다. 이제 말보다는 이미지로 표현하고 전달한다. 페이스북이 지고 인스타그램이 올라선 것도 그 때문이다. 이미지는 글보다 훨씬 즉각적이고 쉽게 다가온다. 우린 어려운 길을 택할 체력도, 여유도 없다. 범람하는 이미지(정보)에서 나는 무언가를 놓쳐선 안 된다, 뒤처져선 안 된다는 강박까지 있었다. 바쁘디바쁜 경쟁 사회에서 뒤처질 수 없다. 보고 또 보고, 알고 또 알고 싶었다. 이는 욕구를 넘어 습관이 됐다.

지난 4월 다녀온 밀라노 디자인 위크와 베니스 비엔날레도 마찬가지다. 일주일에 수백 개씩 열리는 전시와 윈도우 디스플레이를 하나라도 더 보고 싶었다. 호기심이라기보다 뒤처지기 싫고 놓치기 무서웠다. 하나를 보고 있으면서도 다음 볼 것을 염두에 뒀다. 그러니 대상을 제대로 볼 수 없다. 본 것들은 뒤섞였다. 돌아와서 기사를 쓰려고 자료를 출력해 읽은 뒤에야 ‘이게 그 작품이구나, 이런 의미였구나’ 정리가 됐다.

세상이 이미지 송출을 관두고 나도 산으로 갈 것 아니니, 방법을 찾아야 했다. 시각을 쉬고 다른 감각을 깨우는 연습을 권유받았다. 아침 명상을 시작했다. 당연히 잘되지 않았다. 눈을 감으면 졸렸다. 눈 뜨면 잡생각이 떠올랐다. 다니는 요가원에서 차 명상을 제안했다. 뜨거운 물에 찬찬히 퍼져가는 찻잎을 보면 잡생각이 줄 거라고. 효과가 있었다. 어디라도, 뭐라도 봐야 하는 내 눈은 조금씩 부풀어 오르며 유영하는 찻잎을 따라다녔다. 차에서 올라오는 따뜻한 김이 얼굴에 온기를 불어넣고, 손에 잡은 찻잔의 감촉이 매끄러웠다. 매일 몇 잔씩 커피를 마시지만 이런 느낌은 처음이었다. 눈을 놔주니 다른 감각이 살아났다. 그들은 언제나 열심히 작동 중이었는데 눈치채지 못했었다. 몰라봐서 미안하다. 나는 눈에 이어 다른 감각에 사과했다. 병원에 다녀오면 이렇게 마음이 약해진다. 급기야 싱잉볼을 치기에 이르렀다. 유튜브에서도 싱잉볼 명상이 있지만 이 시간만큼은 휴대폰의 블루라이트를 쐬고 싶지 않았다. 인도에서 기념품으로 사온 싱잉볼이 있었다. 가만히 존재하기만 했던 동그란 볼은 드디어 아파트에서 소리를 냈다. 어설픈 내 동작에 웬만큼 나는 소리도 고맙지만 피부를 살짝살짝 건드리는 진동이 더 마음에 들었다.

시각 피로를 호소하는 이들이 많다. 싱잉볼 명상 클래스가 많아지고 향과 관련된 제품이 부상한 것도 이 때문일 것이다. 하지만 이미지에 치중한 세상은 다른 걸 더 내놓아야 한다. 지난해에 꽤 참신한 공연이 대학로에서 열렸다. 황수현 안무가의 <Zzz>다. 공연의 캐치프레이즈는 “매일 오후 2시, 극장에서 누워 자도 좋습니다”. 관객은 신발을 벗고 입장해 진짜 잠들기도 하고, 청각만 열고 초점 없이 허공을 봤다. 자기가 집중하고 싶은 감각을 사용해 안무가들의 퍼포먼스를 보는 파격적인 시도였다. 솔직히 나는 공연을 잘 보지 못한다. 꼼짝없이 2시간을 갇혀서 모두 한 화면만 쳐다봐야 하는 것이 때로는 폭력처럼 느껴졌다. 물론 명작은 그 모든 것을 뛰어넘지만 열 중 한두 편이나 될까 싶다. 그래서 언제든 자유롭게 시선을 돌리고 눈을 감을 수 있는 페스티벌을 더 선호했다. 그런 나라도 이런 공연만큼은 선뜻 예매할 수 있을 것 같다.

지금 이 글을 쓰는 중에도 흐린 안개 속처럼 글자가 겹쳐지고 몇 개는 흔들린다. 쉴 때다. 새로 산 팥 안대를 탕비실 전자레인지에 돌리고 5분간 눈 찜질을 하겠다. 돌아와서 퇴고를 해야겠지. 직장 생활이란 이렇다. 의무다. 하지만 권리인 여가에서는 눈의 파업에 동참할 것이다. (VK)

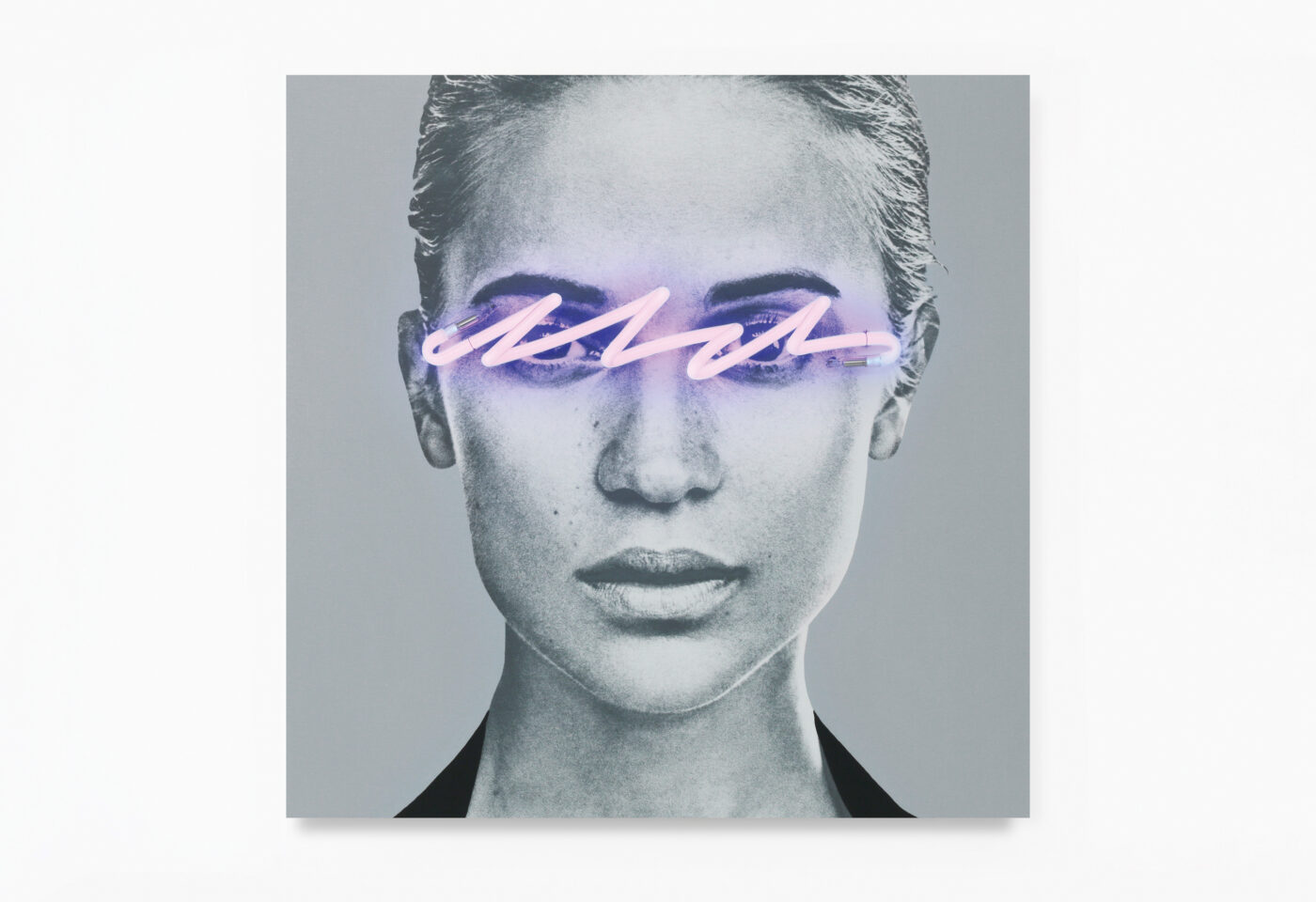

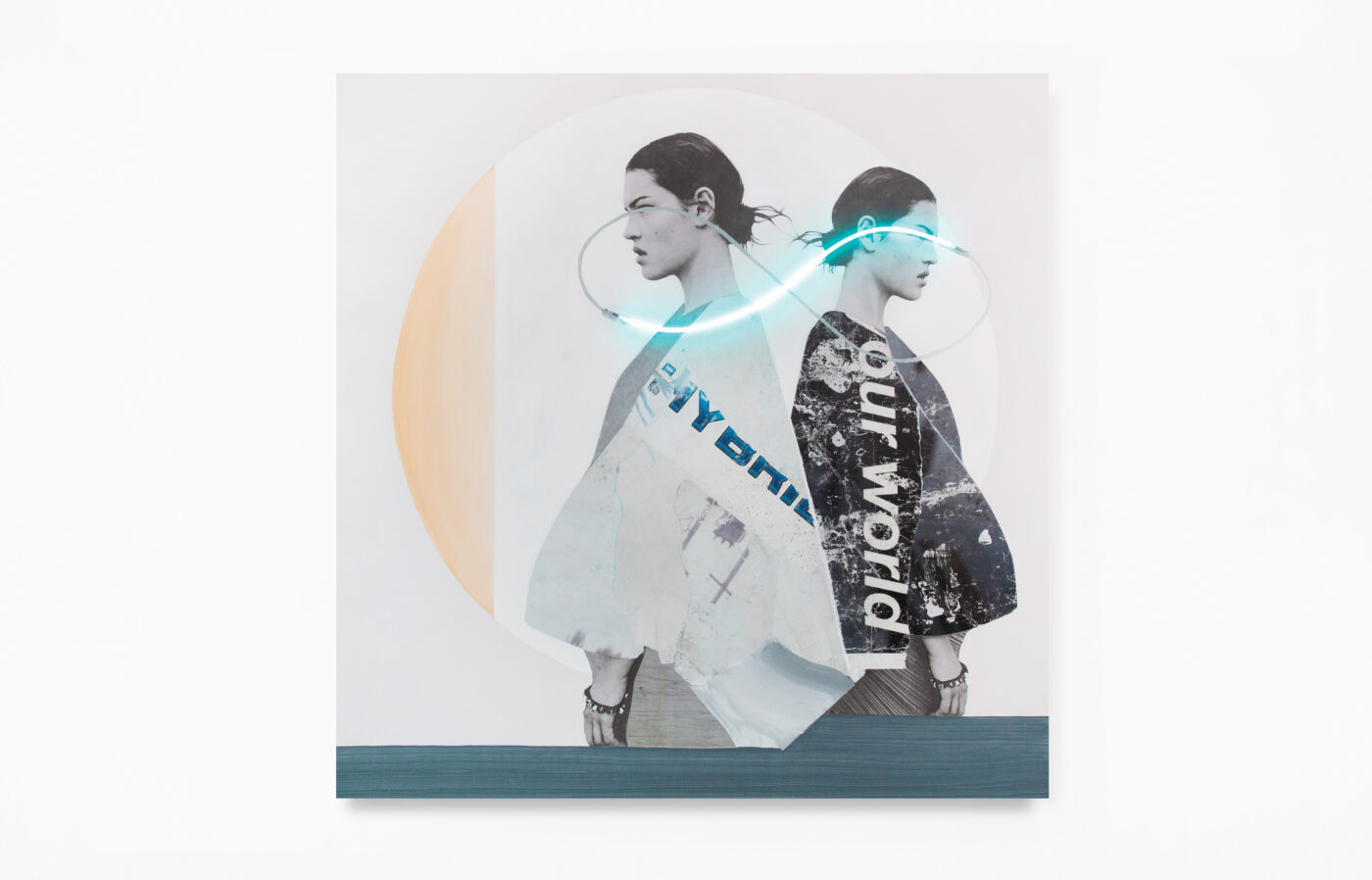

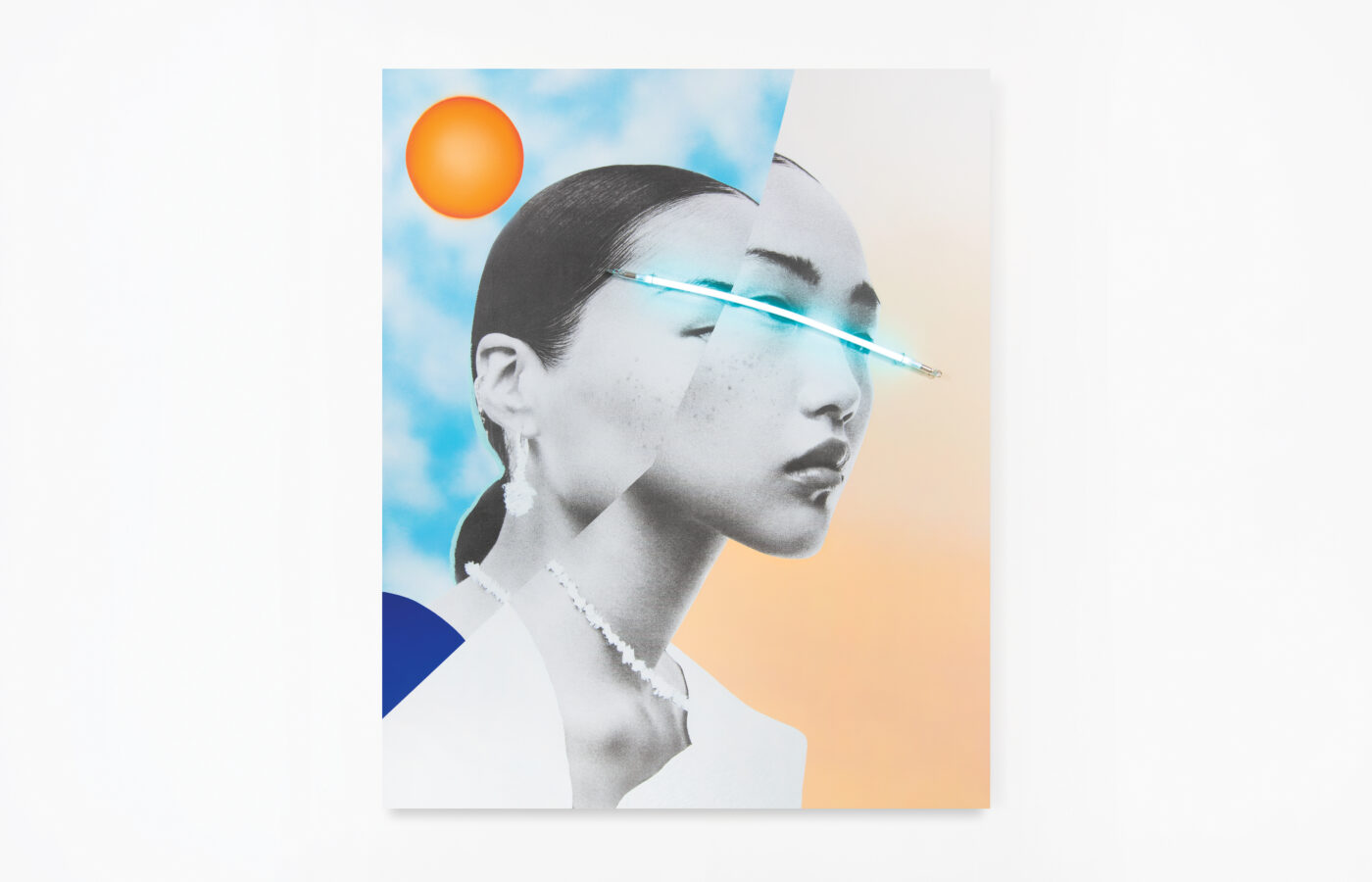

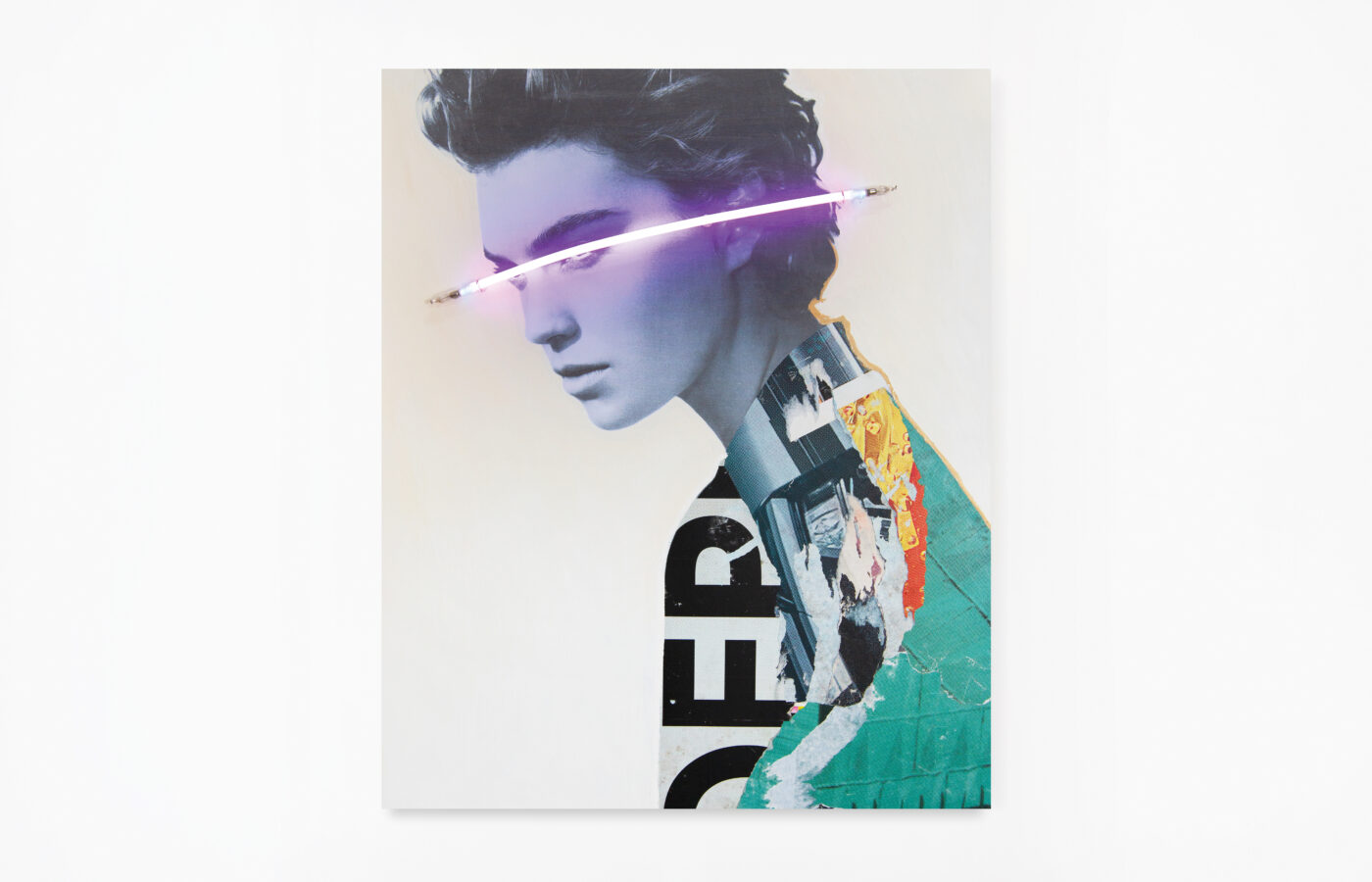

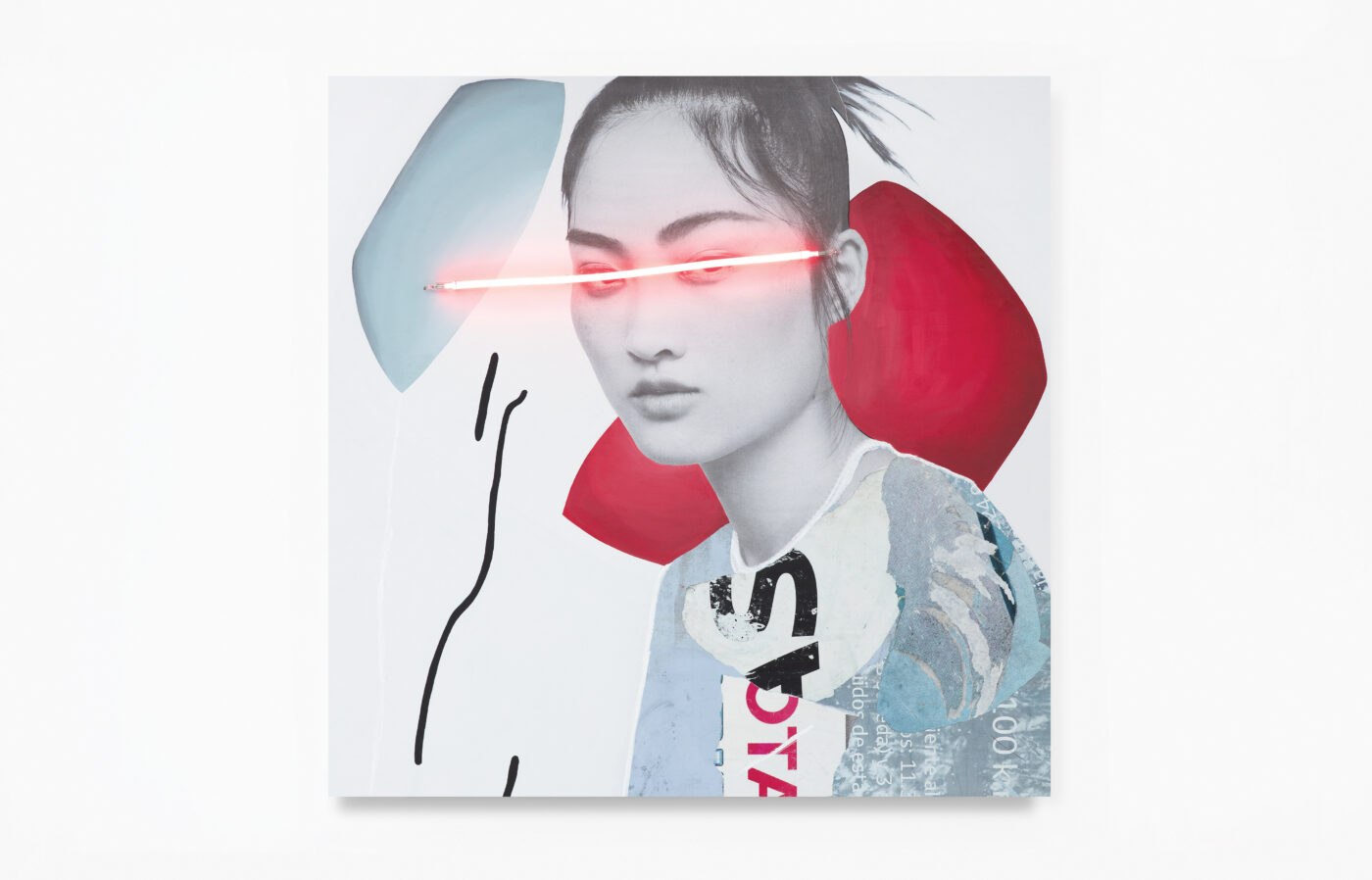

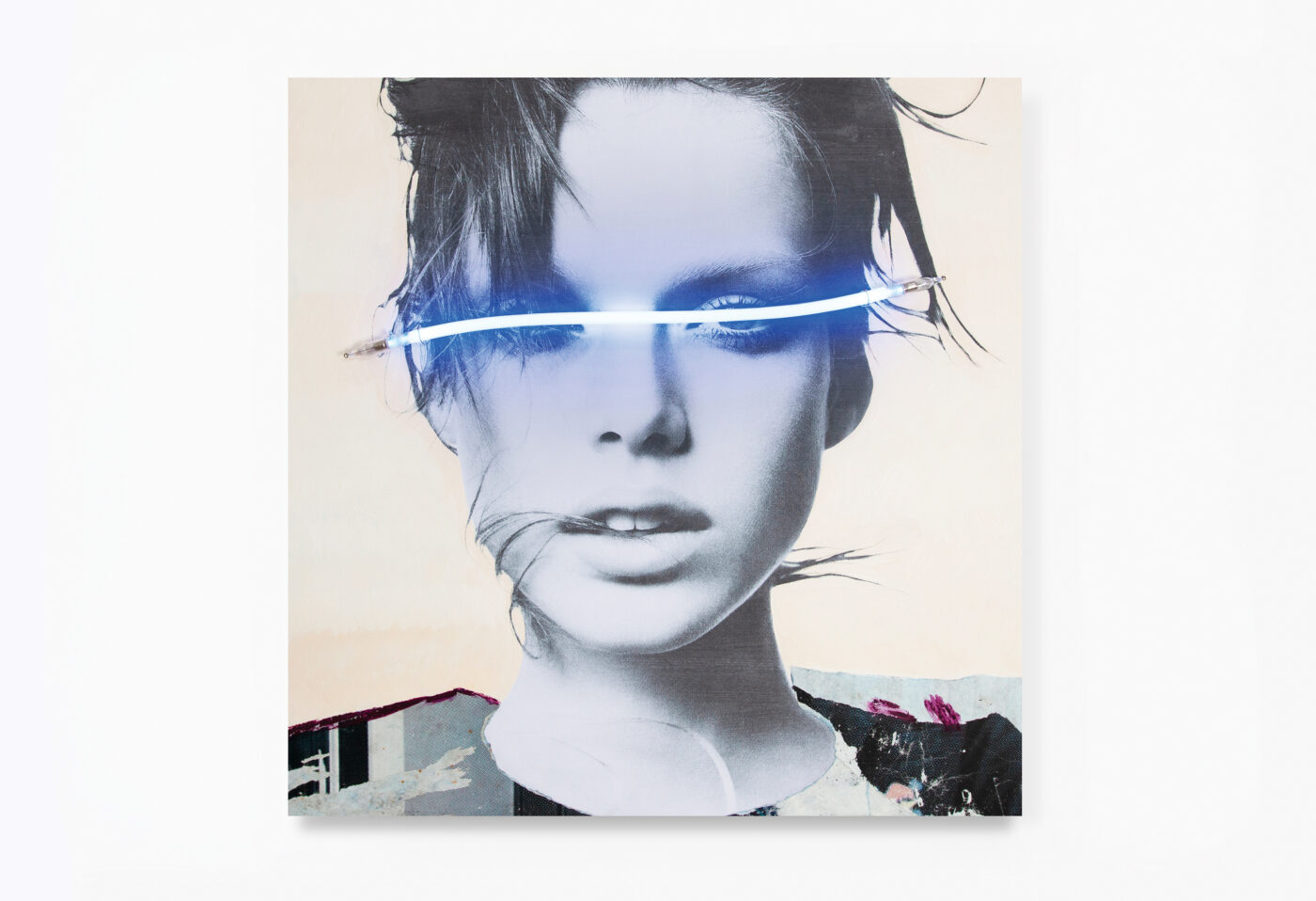

- 연작

- Javier Martín ‘Blindness’ Series

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물