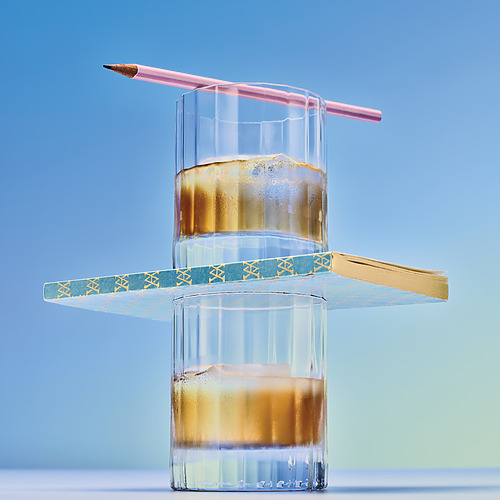

위스키를 음미하는 김연수의 단편소설 ‘내 앞의 세계를 바꾸는 방법’

웅크리는 계절을 받아들이는 데는 위스키 한잔이 필요하다. 그 곁에 소설이 함께하면 이 순간을 사랑할지 모른다. 위스키를 주제로 〈보그〉에 보내온 김금희, 김연수, 정대건, 천선란, 조해진, 장강명, 편혜영, 김기태 작가의 단편만큼은 과음을 권장한다.

내 앞의 세계를 바꾸는 방법

‘트와이스 업(Twice up)’이라는 말을 떠올릴 때마다 나는 대학교 1학년 때로 돌아간다. 그때 나는 세상을 바꾸는 방법을 전혀 알지 못한 채 화만 내던 숙맥이었다.

그해 가을, 하숙집으로 고향의 아버지가 전화를 걸어왔다. 받아보니 마사오가 어쩌고저쩌고, 알아듣지 못할 말들이었다. 정리하면 도쿄에서 제과점을 하는 큰이모의 아들이 촬영차 서울에 왔으니 한번 만나보라는 것이었다.

“촬영차?”

“마사오는 사진작가야. 서울을 찍으러 왔대. 네가 안내 좀 해줘.”

“서울 같은 지옥을 왜요?”

아버지는 내 말에는 아랑곳하지 않고 명동에 있는 호텔 전화번호와 방 번호를 불렀다. 그 번호들을 받아 적으며 나는 이름을 한 번 더 확인했다. 마사오. 마사오는 자이니치, 즉 재일 한국인이다. 나는 마사오에게 전화를 걸어 다음 날 저녁, 롯데호텔 커피숍에서 만나기로 약속했다.

그 무렵의 나는 이 세계가 곧 망할 것 같은데 꼭 그렇게 되기를 열렬히 바라고 있었다. 이 세계가 굴러가는 이치에 무지한 탓도 있었지만, 부자와 가난한 사람을 나눌 것 없이 고만고만하게 어울려 살아가던 고향에서의 유년 시절에 대한 그리움도 한몫했다. 그에 비해 서울은 끔찍했다. 남대문과 명동을 거쳐 을지로로 빠져나가는 대로변의 화려한 조명을 바라보노라면 서울은 돈에 미쳐 영원히 타오르는 지옥 불 같았다.

버스에서 내려 마사오를 만나러 갈 때도 그 불빛이 나를 사로잡았다. 그중에서도 가장 강렬한 건 롯데백화점 외부에 설치한 세로 간판의 화려한 불빛이었다. 물결치듯, 위에서 아래로, 또 아래에서 위로 형형색색의 빛을 더하고 줄이는 그 간판을 보노라면 어떤 힘이 느껴졌다. 자본주의의 힘, 관심을 독차지하려는 힘, ‘나만이 최고야!’라고 주장하며 스스로 존재하려는 힘. 스무 살의 나는 그 힘에 저항하면서도 끌리고 있었다.

마사오는 스모 선수를 떠올리게 할 만큼 덩치가 큰, 형이라고는 도저히 부를 수 없을 만큼 나이가 많은 중년이었다. 그를 만난 자리에서 나는 세상에 대한 불평을 늘어놓았던 것 같다. 그날도 롯데백화점 앞 그 남자를 봤을 테니까. 퇴근길의 인파를 헤치며 인도를 기어가던 남자. 처음 그 남자를 봤을 때의 충격을 나는 잊을 수가 없다. 내가 놀란 건 두 다리가 잘려나간 듯 늘어진 고무 바지를 끌고 가던 걸인의 비참한 모습도, 조악한 스피커에서 흘러나오던 “나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와” 같은 찬송가 가사도 아니었다. 마치 그 남자가 보이지 않는다는 듯 하하호호 웃으며 지나가던 서울 사람들이었다.

커피를 홀짝이며 내 불평을 모두 들은 마사오는 위스키를 좋아하느냐고 내게 물었다.

“부르주아들이 마시는 술 아닌가요?”

“위스키를 마신다고 부르주아로 보인다면 네 눈이 완전히 고장 난 거야.”

그는 내게 위스키 마시는 법을 가르쳐주겠다며 라운지 바로 나를 데려갔다. 바의 의자에 앉아 그는 바텐더에게 “스트레이트와 트와이스 업으로 각각 두 잔씩”이라고 말했다.

“위스키 원액을 스피릿이라고 불러. 증류를 거쳐 뽑아낸 그 스피릿을 오크통에 넣고 몇 년이고 숙성을 거치면 비로소 위스키가 완성되지.”

그리고 우리 앞에 스트레이트와 트와이스 업이 각각 놓였다. 마사오는 내게 스트레이트를 먼저 마셔보라고 했다. 한 모금 마신 뒤, 나는 낯을 찌푸렸다.

“그게 위스키의 영혼이야. 잘 숙성된 위스키는 어떤 것과 섞여도 자신의 향을 잃지 않지. 이 위스키를 같은 온도의 물과 1 대 1로 섞는 걸 트와이스 업이라고 해. 그런데 왜 다운이 아니라 업일까?”

그러면서 마사오는 위를 올려봤다. 마치 거기 위에 누가 있는 것처럼.

“세상은 네가 생각하는 것처럼 단순하게 굴러가지 않아. 물로 위스키를 희석시키면 하프 다운이라고 해야 할 텐데 트와이스 업이 되는 게 바로 위스키의 신비지. 이 신비를 이해해야 네 앞의 세상을 바꾸는 법도 알게 되지. 인간은 타인과 뒤섞이며 이 세상을 트와이스 업 시킬 수 있어. 하지만 그러자면 자신의 영혼과 대면하는 오랜 숙성 과정을 거쳐야만 해. 자신이 달라질 수 있다는 것을 아는 자만이 타인과 세상을 바꿀 수 있는 법이야. 그게 바로 업의 의미지. 그러니 세상에 대한 불평은 이제 그만하길.”

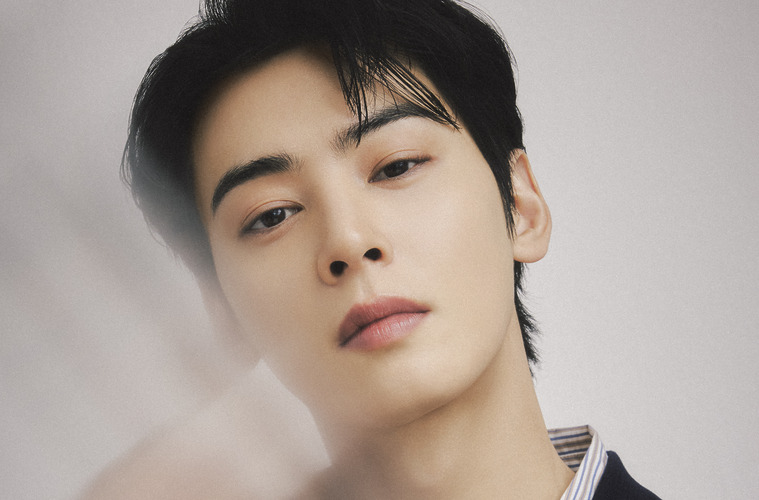

마사오는 내게 트와이스 업을 마셔보라고 눈짓했다. 한 모금 마신 뒤, 나는 깜짝 놀라 마사오를 쳐다봤다. 그렇게 나는 세상에 희석되어도 다운이 아니라 업이 되는 위스키의 신비를 처음 맛봤다. 김연수 김연수는 성균관대학교 영어영문학과를 졸업했다. 1993년 <작가세계>에 ‘강화에 대하여’ 등의 시를 발표하며 작가 활동을 시작했다. 이후 소설가로도 활동하며 <일곱 해의 마지막>, <파도가 바다의 일이라면>, <원더보이> 등의 장편소설과 <너무나 많은 여름이>, <이토록 평범한 미래>, <사월의 미 칠월의 솔> 등의 소설집과 <시절일기>, <청춘의 문장들>, <지지 않는다는 말> 등의 산문집을 펴냈다. 동인문학상, 대산문학상, 이상문학상 등을 수상했다. (VK)

관련기사

-

아트

위스키를 음미하는 김금희의 단편소설 ‘주종의 이해’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

-

아트

위스키를 음미하는 김기태의 단편소설 ‘꼭 그렇진 않았다’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

-

아트

위스키를 음미하는 장강명의 단편소설 ‘인어공주 옆에서’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

-

아트

위스키를 음미하는 정대건의 단편소설 ‘각자의 술잔’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

-

아트

위스키를 음미하는 조해진의 단편소설 ‘PASSPORT’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

-

아트

위스키를 음미하는 천선란의 단편소설 ‘마지막 한 모금’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

-

아트

위스키를 음미하는 편혜영의 단편소설 ‘그 골목의 향기’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물