볼 빨간 12월! 연말 블러셔의 모든 것

발그레한 두 뺨에 숨겨진 은밀하고도 강력한 뷰티 코드.

“언니, 얼굴이 빨개졌어!” 여동생이 신이 나서 소리쳤다. 우리는 런던 집 앞 계단에서 놀고 있었고, 조금 전 스케이트보드 바퀴가 우리 쪽으로 다가오는 소리가 들렸다. 당시 열세 살이던 나는 이웃사촌이지만 한 번도 이야기를 나눠본 적 없는 한 소년에게 푹 빠져 있었다. 연갈색 긴 머리에, 스케이트보드를 즐겨 탔으며, 미국식 영어를 구사하는 그를 한마디로 표현하면 너바나의 커트 코베인 스타일이었다. 이처럼 누군가에 의해 볼이 빨개지는 것은 신비로우면서도 한편으론 굴욕적이다. 얼굴 전체에 비밀이 고스란히 드러나지 않는가!

눈이 영혼의 창이라면, 뺨은 ‘뒷문’이다. 숨겨진 감정을 그리 쉽게 드러내는 다른 신체 부위는 어떤가. 당혹, 활기, 기쁨, 욕망, 이 모든 것은 즉각적으로 솟구치는 피와 연결되어 있다. 그런 의미에서 블러셔가 수십 년간 뷰티 파우치의 주축이 되어온 것은 어찌 보면 당연한 일이다. 고대 이집트인들은 곱게 빻은 황토로 혈색을 돋보이게 했고, 엘리자베스 1세 여왕은 볼에 붉은 염료와 황화수은을 발라 블러셔로 활용했다. 그런가 하면 1920년대 신여성들은 큼직한 원 모양으로 볼 터치를 연출해 인형 같은 안색을 구현하고 갈수록 짧아지는 치마 길이에 이목을 집중시키기 위한 수단으로 블러셔의 활용 범위를 무릎까지 확장했다.

클래식한 매력으로 우리 여자들의 두 뺨에 안착해온 블러셔가 새바람을 일으킬 수 있을까? 샤넬과 디올의 가을 런웨이부터 슈퍼모델 지지 하디드와 아요 에데비리의 레드 카펫 룩을 보라. 이젠 더 이상 블러셔를 광대뼈에 국한하지 않고 얼굴 전체, 심지어 콧날에 이르기까지 폭넓게 바른다. 이 새로운 트렌드는 역동적이며, 컨투어링, 즉 윤곽 화장이라는 개념과는 정반대다. 다시 말해 스핑크스처럼 평면과 각도를 강조하며 얼굴을 3D로 고정하는 것이 아니라 감정이나 노력, 또는 이 두 가지를 합친 것 같은 일이 당신에게 일어났다는 시그널을 보내는 것이다.

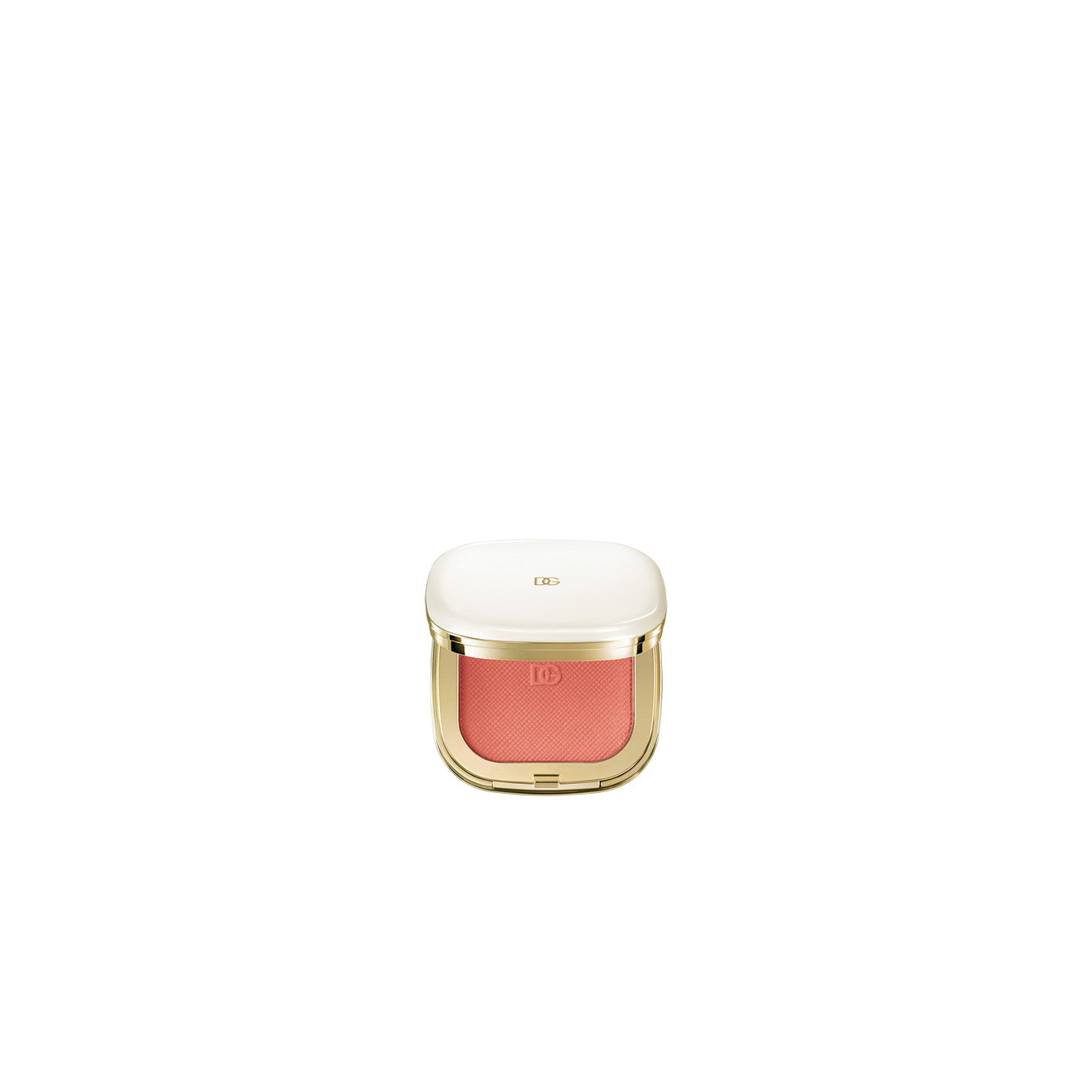

하지만 발그레함과 홍조 사이의 경계는 부인할 수 없을 정도로 흐릿하다. 그래서 나는 이 룩을 재현하기 전, 전문가들에게 조언을 구했다. “늘 뷰티 루틴에서 마지막 단계로 블러셔를 바릅니다.” 크리스챤 디올 뷰티의 메이크업 크리에이티브 & 이미지 디렉터 피터 필립스의 조언이다. “그리고 천천히, 여러 번에 걸쳐 바르죠. 후회하지 않으려면요”라고 덧붙인다. 피터 필립스는 영감에 대한 질문에 다소 시적인 답변을 늘어놨다. “남녀는 어디서나 위대한 빛 속에 영원히 존재하죠.” 이 캐치프레이즈로 무장한 나는 크리스챤 디올 뷰티의 여성스럽고 신선하면서도 은은한 피치 핑크빛 ‘루즈 블러쉬 컬러 & 글로우 #257 디올리비에라’로 강인한 블러셔 룩을 시도해보았다. 먼저 얼굴 전체에 혈색이 돌게끔 광범위하게 터치하고, 그다음 턱과 이마도 살짝 쓸어주었다. 그런 뒤 과감한 선택이 이어졌다. 크리스챤 디올 뷰티 ‘디올 백스테이지 로지 글로우 #001 핑크’가 그 주인공으로, 보다시피 형광 색조라 초보자라면 적정선을 찾기 어려울지도 모른다. 이건 작약? 아니면 열대 낙조? 그나마 가장 먼저 떠오르는 그림은 1990년대 릴 킴의 아이코닉한 핑크 헤어였다. “블러셔는 대담함이지”라고 혼잣말을 중얼거리며, 그 위에 파우더를 쓸어 발랐다. 그렇게 메이크업을 마치고 가장 먼저 들른 곳은 거실이었다. 그곳에서 남편이 생후 8개월 된 아들을 무릎에 올려놓고 두 다리를 가볍게 흔들며 상기된 얼굴로 잉글랜드 팀의 축구 경기를 지켜보고 있었다. 나는 하프타임까지 기다렸다가 남편 쪽으로 얼굴을 불쑥 들이밀었다. “나 어때 보여?” 나는 좌우로 볼을 기울이며 물었다. “예뻐!” 그가 말했다. “···그리고?” 그러자 그가 더듬거리며 말했다. “···핑크?” 그가 확신 없이 추측했다. 그의 말은 틀리지 않았다. 역시 그는 다정한 남자다. 하지만 내가 얻고자 하는 것은 더 구체적으로 알아봐주는 것이었다. 점심 식사 때 만난 한 친구는 내게 “영화 <마리 앙투아네트> 여주인공 커스틴 던스트가 됐네”라고 말했다. 또 다른 친구는 “너 마라톤 뛰다 온 것 같아”라고 말하기도 했다.

다음 도전을 이끈 전문가는 겔랑 메이크업 부문 크리에이티브 디렉터 비올레트. 그녀는 내게 자신의 프로세스를 분명하고 자세하게 설명해주었다. 레오나르도 다빈치가 완성한 스푸마토(Sfumato)가 그것이다. “색깔 사이의 경계선을 명확히 구분 지을 수 없도록 부드럽게 옮아가게 하는 기법으로 혈류가 지나가는 곳에 블러셔를 바르면 건강하고 자연스러운 모습이 더 부각됩니다.” 이는 “광대뼈에 바르는 것과는 다르다”고 말하며 “광대뼈에서는 구조적이거나 부자연스럽게 보일 수 있다”고 첨언한다. 비올레트의 말을 새겨들은 나는 겔랑의 ‘테라코타 블러쉬 더 헬시 글로우 파우더 블러쉬 #00 라이트 누드’를 먼저 바르고, 그다음 ‘#03 딥 누드’ 색조로 악센트를 더했다. 거울 속 나는 왠지 12시간 동안 푹 자고 일어난 것 같아 보였다. 블러셔는 곧 ‘휴식’일까?

맥의 크림 투 파우더인 ‘글로우 플레이 쿠션 블러쉬 #치얼 업’으로 재현한 스푸마토 룩을 완성하고 나서 며칠 후, 나는 파우더에서 그것의 장난기 많은 여동생 격인 입술과 뺨의 색조 화장으로 선회했다. 이 카테고리에는 좋은 옵션이 많이 있다. 밀크 메이크업의 ‘쿨링 워터 젤리 틴트 #칠’과 크리니크의 ‘팝 립 + 치크 오일 인 블랙 허니’도 이에 해당된다. 그렇지만 뭐니 뭐니 해도 1976년에 탄생한 컬트 클래식 크림슨 색조이자 인생 최초의 화장품인 베네피트의 ‘베네틴트’를 따라올 순 없다.

그 익숙한 제품을 뺨에 문지르자, 나는 스케이트보드 바퀴 소리를 기다리던 열세 살 소녀로 돌아갔다. 어찌 잊을 수 있겠나? 블러셔를 한 단어로 정의하면 ‘젊음’이다. 젊음과 밀접한 연결 고리이자 젊음의 재현이 블러셔로 가능하다. 하지만 문득 이런 의문이 생겼다. 젊음, 건강, 열정에 대한 우리 욕망의 이면에는 무엇이 있을까? 블러셔가 의미하는 그 많은 상징성엔 어떤 뜻이 담겨 있을까?

아이를 출산할 때 그 해답을 찾을 수 있었다. 예정일보다 2개월 일찍 미숙아로 태어난 고위험 신생아였던 아들이 잘 자라는 것을 증명해주는 희망적인 징조 중 하나가 바로 그의 창백한 볼이 핑크빛으로 바뀐 것이다. 중환자실을 떠나 집으로 돌아왔을 때, 아들의 두 뺨은 거리에 핀 벚꽃 같은 화사한 빛을 발했다. 그제야 안도감이 들었다. 물론 이미 발그레한 내 볼에도 크림슨 색조가 한층 더해져 있었다. 우리가 더 많은 것을 원하는 것은 당연한 일이다. 그리하여 블러셔의 다른 이름은 ‘생명’이다. (VK)

추천기사

-

뷰티 트렌드

건강하고 빛나는 모발의 비결, 이렇게 머리 감으세요!

2025.04.17by 김초롱, Audrey Noble

-

뷰 포인트

일하고 사랑하고 때론 슬퍼하며 삶을 이어갈 여성들에게

2025.03.18by 류가영

-

뷰티 트렌드

올여름 본격 유행할 단발, 슬라이스 보브!

2025.04.15by 김초롱

-

웰니스

뼈로 만든 국물, 과연 다이어트에 도움이 될까요?

2025.04.11by 김현유, Ana Morales

-

Beauty

리비에라의 태양을 담은 ‘디올 2025 썸머 메이크업 컬렉션‘

2025.04.16by 서명희

-

패션 아이템

입기만 해도 봄기운 물씬 느껴질 지금 이 계절의 블라우스 5

2025.04.14by 안건호, Tatiana Ojea

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물