시간을 함께 보내고 싶은, 럭셔리 위스키

위스키는 정이 간다. 일단 집에 들이면 오래, 자주 보게 된다. 선반 위든, 책장 위든 한 병 놓아두고 한 모금씩 홀짝이길 반복하다 보면 어느새 당연한 집 안 풍경 중 하나가 되어 있다. 그래서일까? 위스키를 고를 땐 비단 향과 맛뿐 아니라 총체적인 취향을 들여다보게 된다. 브랜드가 품은 역사와 문화, 나아가 병과 패키지까지 위스키를 음미하는 감각에 영향을 미치기 때문이다. 이 까다로운 과정을 거쳐 내 마음에 들어온 건 로얄살루트다.

로얄살루트의 62건 살루트를 처음 만난 건 런던 타워 내 마틴 타워였다. 최근 디자인 전면 리뉴얼을 마친 62건 살루트는 푸른빛을 뿜어내며 매끈한 자태를 뽐내고 있었다. 13세기에 지은 벽돌 탑 안에 놓인 럭셔리 위스키의 신제품이라! 생소하다 못해 비현실적인 이 만남은 사실 정교한 조각으로 짜인 퍼즐이나 다름없었다.

로얄살루트의 역사는 영국 왕실 현대사와도 같다. 로얄살루트가 세상에 처음 모습을 드러낸 건 1953년 6월 2일, 엘리자베스 2세 여왕의 대관식 날이다. 시바스 리갈로도 유명한 시바스 브라더스가 새 국왕에게 헌정하기 위해 술을 만들었다. 이날 대관식에서는 새로운 국왕에게 경의를 표하는 의미로 21발의 축포가 발사됐고, 브라더스는 술에 ‘왕의 예포’, 즉 로얄살루트라는 이름을 붙였다. 최소 21년 이상의 원액만 블렌딩하는 원칙도 여기에서 비롯됐다. 태어난 순간부터 왕실과 필연적 관계를 맺어온 로얄살루트는 이후 왕실의 대소사를 기꺼이 함께해왔다. 엘리자베스 2세 여왕이 즉위 50·60·70주년, 그리고 90세 생일을 맞았을 때도, 해리 왕자와 메건 마클이 결혼했을 때도, 찰스 3세 대관식 때도 말이다.

런던 타워는 900년이 훌쩍 넘는 세월 동안 한결같이 런던을 상징해온 거대한 성채다. 가장 안쪽에 위치한 마틴 타워는 다양한 용도로 쓰였지만 현재는 로얄살루트의 귀중한 컬렉션을 전시하는 로얄살루트 다이아몬드 룸 역할을 한다. 단순히 오랜 역사와 전통을 넘어 한 국가라는 거대한 공동체와 발맞춰온 브랜드이기에 가능한 일이다.

왕실의 보물을 보관하던 마틴 타워 테이블 위에 62건 살루트가 놓였다. 최근 디자인 전면 리뉴얼을 마친 모습이었다. 21발을 발사하는 일반 건 살루트 세리머니와 달리, 가장 높은 수준의 경의를 표현하는 62발의 예포에서 영감을 받은 만큼 정규 라인업 중 최상위 제품이다.

로얄살루트를 다른 위스키와 구분 짓는 가장 큰 특징은 얇은 병목과 묵직한 보디를 갖춘 플라곤(보틀)이다. 속이 훤히 보이는 여타 병과 달리 에디션마다 각기 다른 색의 불투명한 컬러로 선보인다. 62건 살루트는 보석처럼 영롱한 푸른빛을 띤다. 영국 제국관을 구성하는 귀중한 보석인 스튜어트 사파이어에서 비롯된 색이다. 전면에는 이전의 화려한 문장 대신 직관적인 대포 문양과 로고만 금박으로 미끈하게 새겨져 있다. 한마디로 시대 감성에 걸맞은 미니멀하고 고급스러운 맵시다. 술장에 넣어두는 대신 식탁에 올려두고 매일 바라보고 싶은 자태랄까.

왕관처럼 곱게 다듬은 보석 마개를 딴 입구에서 눈부신 햇살을 닮은 황금빛 액체가 흘러나와 글라스를 채웠다. 눈으로 맛을 가늠해보려 고개를 숙이자 눈물이 찔끔 나올 정도로 강렬한 향이 대포처럼 솟아올랐다. 건배사 “슬란지바!”를 외친 뒤 입안에 한 모금을 넣고 혀를 축였다. 빈틈없이 화려한 향과 맛이 축포 터지듯 이어졌다. 걸쭉하게 짜낸 듯한 오렌지 맛과 오크의 그윽한 향, 달큰한 복숭아와 시나몬의 스파이시한 풍미 등 모든 맛이 명료하게 느껴졌지만 이리저리 튀진 않았다. “62건 살루트에 사용하는 원액은 반드시 최상의 품질을 지녀야 한다.” 로얄살루트의 마스터 블렌더 샌디 히슬롭이 62건 살루트를 만들며 강조한, 아주 간단하고도 엄격한 규칙이 떠올랐다. 이 풍미는 그가 600만 개에 달하는 원액 중 최상의 품질을 지닌 몰트와 그레인 원액만 엄선해 블렌딩한 결과다. 겨우 한 모금 마셨을 뿐인데 여운이 짙었다. 입안에 연기처럼 향취가 맴돌았다(소름 돋게도 10분 이상 지속되는 이 여운은 ‘62발의 예포’가 진행되는 시간과 동일하다고).

숙성뿐 아니라 증류부터 유리병에 병입하는 순간까지, 각 과정마다 쏟아부었을 장인들의 시간과 브랜드가 일궈온 역사는 혀끝과 코끝의 감각을 더욱 예민하게 돋웠다. 각도마다 빛을 달리하는 영롱한 플라곤은 그 자체로 아름다운 안주가 되어주었다. 위스키에 왜 그토록 고독이라는 단어가 자주 붙는지 알 것도 같았다. 안 하려던 말까지 하게 만드는 여타 술과 달리 위스키는 조용히 곱씹게 되는 술이다. 타인과 친해지기 위한 수단이 아니라 술 자체와 친해지는 기분, 천천히 알아가는 재미가 있다. 어느새 차가워진 서울의 바람을 맞으며 올 연말은 위스키와 더 진득한 시간을 보내기로 다짐했다. 어떤 위스키를 고를지는, 이미 정했다.

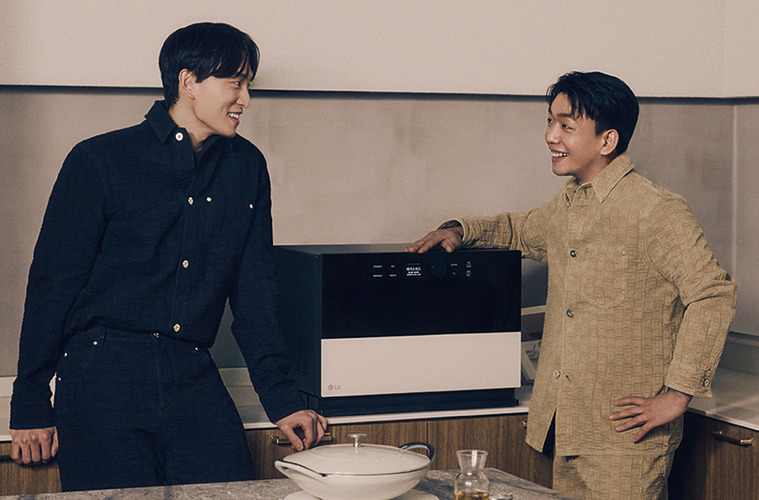

- 포토

- Courtesy of Royal Salute

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물