혼란스러운 세상에 패션이 필요한 이유

영화 <대도시의 카테리나(Caterina va in città)>를 처음 본 것은 일곱 살 때였다. 도서관 사서의 추천으로 본 영화였지만 거의 이해하지 못했다. 단지 주인공 편에 서서 그녀를 열렬히 응원했을 뿐이었다. 영화의 주인공 카테리나는 이탈리아 몬탈토 디 카스트로(Montalto di Castro)라는 시골 출신이다. 가족과 함께 로마로 이사하게 된 그녀는 새로 만난 반 친구들이 두 그룹으로 나뉘어 있다는 사실을 알게 된다. ‘마르게리타파’는 좌파적인 성향을 띠고, ‘다니엘라파’는 보수 정당인 국민동맹 소속 국회의원의 딸이 이끄는 그룹이다.

두 그룹은 스타일도 정반대였다. 마르게리타파는 헝클어진 머리를 초록색 브리지로 물들였고, 주로 검정 티셔츠를 입었다. 다니엘라파는 곧게 뻗은 금발에, 패리스 힐튼이 연상되는 핑크색 선글라스를 쓰고 밝은 컬러의 톱을 입었다. 나는 사춘기에 접어들어서야 두 집단이 당시 이탈리아의 정치 상황을 빗댄 것이라는 사실을 알게 됐다.

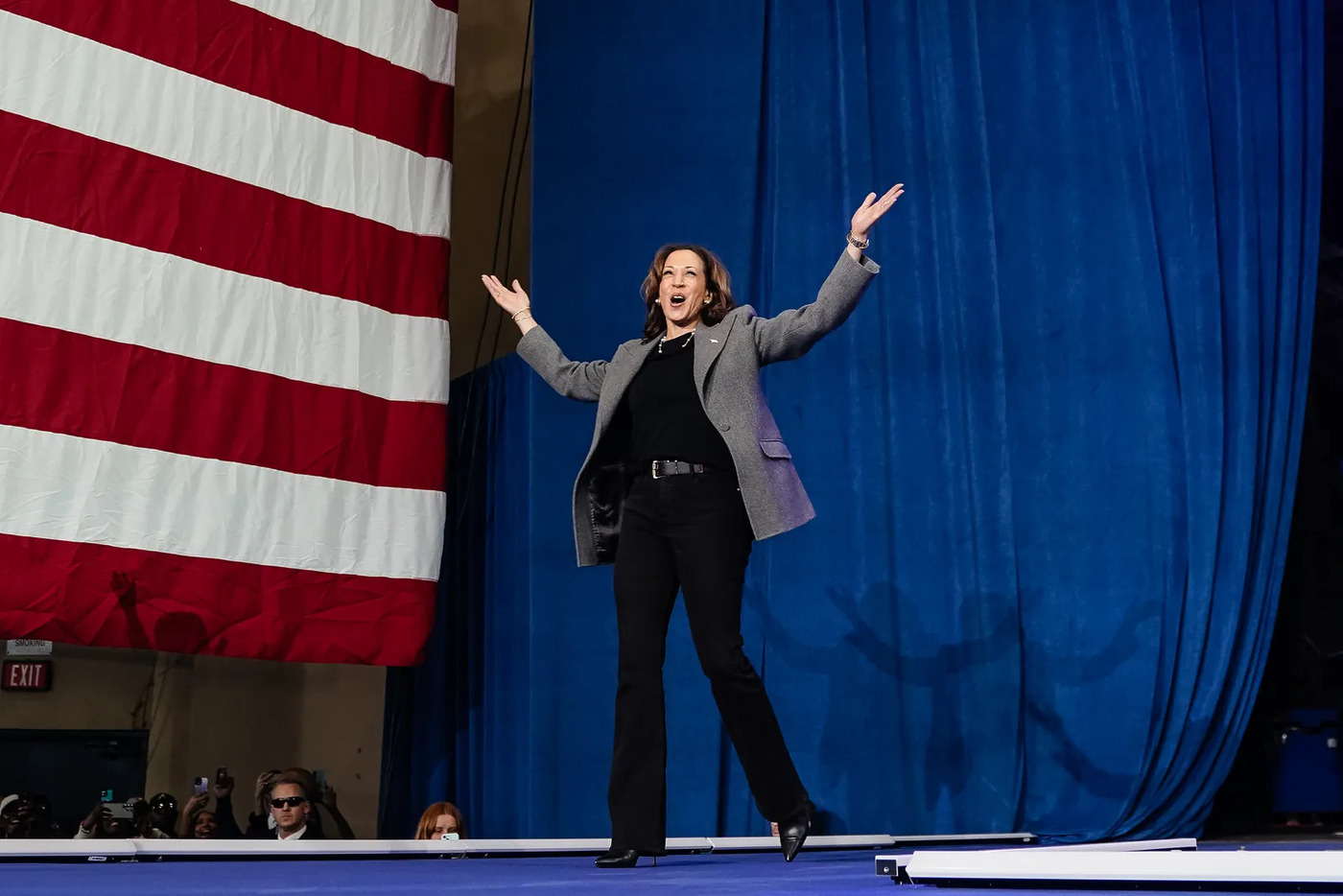

올해 세계는 그야말로 혼란스러웠다. 여름에는 유럽의회 선거와 프랑스 총선으로 뜨거웠으며, 지난 11월 5일에는 카멀라 해리스가 도널드 트럼프에 패배하며 국제 정세가 새로운 국면을 맞이하고 있다. 국가 차원에서 이탈리아 정부는 대리모 출산 금지법을 통과시켰다. 모두가 ‘내 편’과 ‘네 편’으로 갈라져 싸우는 와중에 <대도시의 카테리나>를 다시 시청했다. 영화 속 여자아이들은 옷차림으로 소속을 드러냈고 편을 나눴다. 어린 시절 나 또한 특정 집단의 옷차림을 보고 그들을 동경한 적이 있다는 사실이 떠올랐다.

패션이란 곧 언어다. 한 집단을 결속하고, 때로는 특정 문화나 사상을 상징하는 언어 말이다. 한 가지 흥미로운 것은 특정 아이템의 의미가 오랜 시간이 지나며 변질되기도 한다는 사실이다. 맨즈웨어 칼럼니스트 데릭 가이(Derek Guy)는 스키니 진을 예로 들었다. 한때 퀴어 문화의 상징으로 자신의 성 정체성을 드러내던 스키니 진은 이제 패셔너블한 남성이라면 하나쯤 갖고 있는 아이템이 됐다.

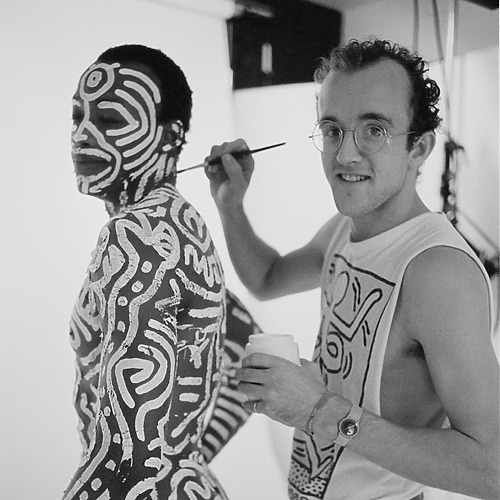

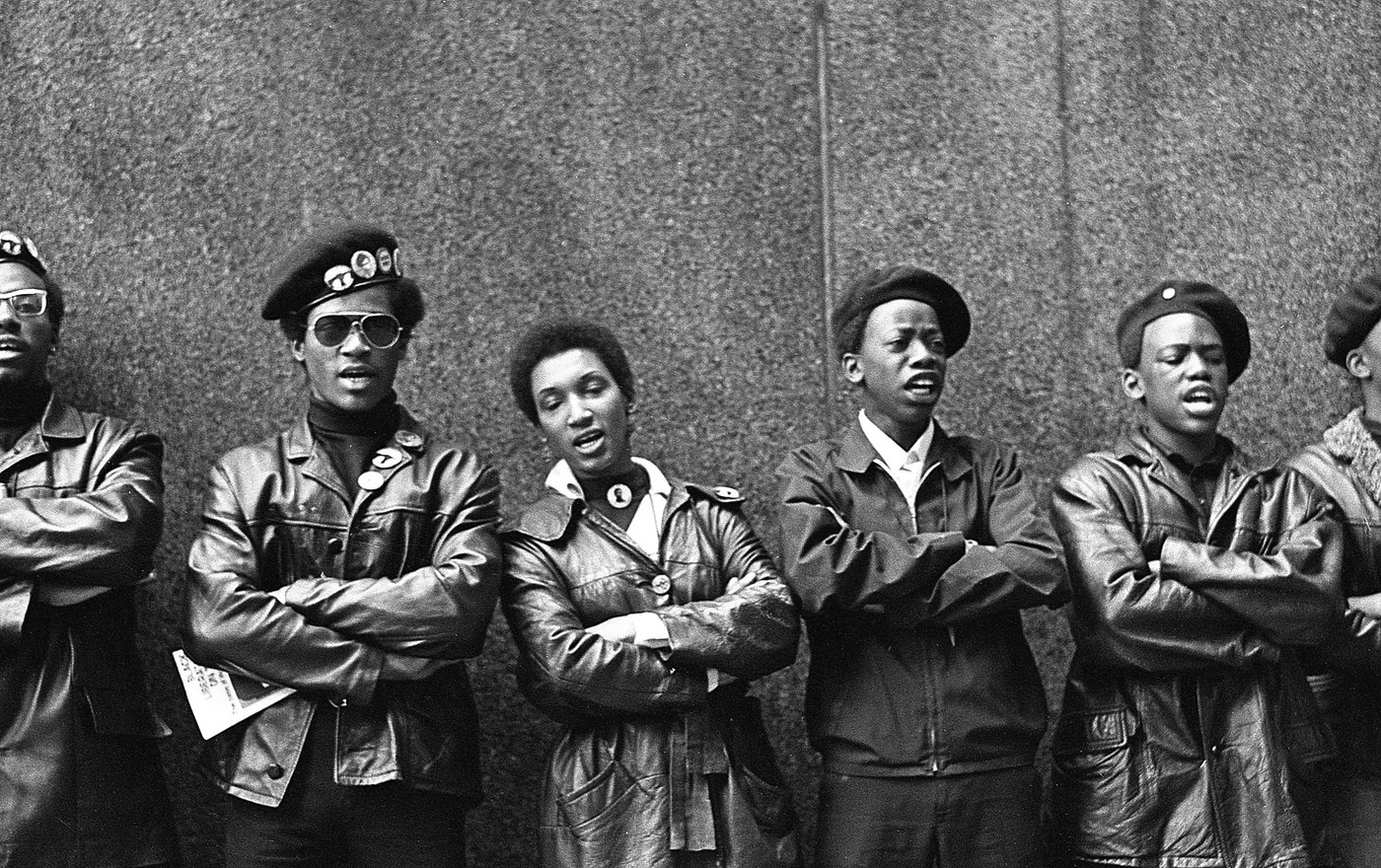

시간에 따라 다양한 역사를 뒤집어쓴 아이템으로 ‘베레모’도 있다. 16세기까지만 해도 베레모는 피레네산맥의 양치기와 농부들이 추위를 피하기 위해 쓰던 모자였다. 19세기에 들어서는 정치적 의미를 띤다. 제1차 세계대전 도중 군인들이 ‘베레모’를 착용하며 양치기와 멀어지기 시작했다. 1960년대에는? 체 게바라와 흑표당의 영향으로 ‘혁명가의 모자’가 된다. 물론 자유분방한 몇몇 파리지엔은 그런 이미지 따윈 알 바 아니라는 듯 베레모를 쓰고 거리로 나섰지만(<에밀리, 파리에 가다>의 에밀리를 상징하는 아이템 중 하나가 바로 베레모라는 사실을 떠올려보길).

한때 상류층의 의류였던 모피를 둘러싼 논쟁은 현재 진행형이다. 1994년 PETA는 나오미 캠벨, 타티아나 파티즈 등 당대 슈퍼모델과 함께 ‘모피를 입느니 벌거벗겠다(We’d Rather Go-Go Naked Than Wear Fur)’는 광고 캠페인을 선보였다. 이후 모피를 생산하거나 소비하는 행위가 비윤리적이라는 인식이 널리 퍼지며, 일부 럭셔리 브랜드는 모피를 사용하지 않겠다고 선언한다. 최근에는 인조 모피가 환경오염의 주범이고 모피가 차악이라는 의견을 펼치는 이들이 늘고 있다. 다른 한쪽에서는 빈티지 모피를 소비하는 것만이 정답이라고 주장하는 이들도 있다. 이제 모피나 인조 모피를 입는 것은 곧 자신의 사상을 드러내는 일이나 다름없다.

디스트레스트 디테일 역시 한때 논란이 된 적 있다. 불씨를 지핀 건 존 갈리아노의 디올 2000 봄/여름 꾸뛰르 컬렉션, ‘호보(Hobo)’. 센 강변에서 신문지를 덮고 자는 노숙자로부터 영감을 받아, 오래된 신문 프린트에 찢어진 옷을 선보인 그 쇼 말이다. 인권 운동가와 노숙자들은 갈리아노가 빈곤층을 존중하지 않았다는 이유로 시위에 나섰고, 언론은 그의 컬렉션이 ‘문화적 전유’라며 비판했다. 썩어가는 옷에 매료된 디자이너도 있다. 1997년 마르탱 마르지엘라는 미생물학자 A.W.S.M. 반 에헤라트(A.W.S.M. van Egeraat) 박사와 함께 박테리아, 효모, 곰팡이에 노출시켜 변형된 옷을 전시했다.

스키니 팬츠는 에디 슬리먼의 상징일까, 게이 문화의 상징일까? 우리는 베레모를 보며 에펠탑을 떠올려야 할까, 아니면 자유를 위해 투쟁한 혁명가를 떠올려야 할까? 모피는 비윤리적이고, 인조 모피는 지속 가능할까? 패션은 이 모든 질문에 이분법적 해답을 내놓지 않는다. 선택은 소비자의 몫이다. 어떤 옷으로 어떤 메시지를 전할지 선택하면 된다.

패션은 유동성을 띤다. 바꿔 말하면, 그때는 맞았던 것이 지금은 틀릴 수 있다는 뜻이다. 이제는 누구도 베레모를 쓴 사람을 무정부주의자라고 매도하지 않는다. 스키니 진을 입은 남자가 게이일 거라고 추정할 이유도 없다. 시간의 흐름에 따라 의미와 상징이 끊임없이 변화해온 패션 아이템은 양극단의 집단을 잇는 매개가 된다. 지금처럼 혼란스러운 세상에서 우리가 해야 할 일은 패션이라는 언어로 대화를 나누는 것이다. 갖가지 이유로 ‘평생 입지 않을 것’이라며 거들떠보지도 않던 아이템을 몇 년 뒤 내가 입고 있을지도 모를 일이니까. 그리고 지금처럼 혼란스러운 세상에서 우리에게 필요한 것은 무엇보다 충분한 대화다.

추천기사

-

엔터테인먼트

이상은, "자아가 깎여나갈수록 훨씬 더 유용한 인간이 돼요"

2025.02.25by 류가영

-

셀러브리티 스타일

'아노라'의 그 배우, 마크 아이델슈테인의 패션 위크 정복기

2025.03.12by 오기쁨

-

패션 뉴스

2025 가을/겨울 파리 패션 위크 DAY 5

2025.03.10by 이소미, 한다혜

-

뷰티 트렌드

올봄은 고혹적인 무드의 컬단발!

2025.03.05by 김초롱

-

패션 아이템

봄마다 입지만 올해는 더 자주 입게 될, 제철 아우터

2025.03.11by 이소미, Selene Oliva

-

패션 아이템

리본으로 감싼 동화 같은 샤넬 백의 등장!

2025.03.12by 황혜원

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물