바람이 물을 스칠 때, 당신은 무얼 봅니까?

국립현대미술관에서 열리고 있는 이강소 작가의 대규모 개인전 <풍래수면시>(4월 13일까지)에서 많은 MZ 관객이 한국 현대미술 발전에 선구적 역할을 한 원로 작가의 작품에 열중하는 모습이 흥미롭게 다가왔습니다. 60여 년에 걸친 이강소의 작품 세계를 새롭게 조망하는 이번 전시의 제목 ‘풍래수면시’는 ‘바람이 물을 스칠 때’라는 뜻이라고 하는데요. 송나라 성리학자 소옹의 시에서 따온 문구로, 새로운 세계와 마주치고 깨달음을 얻은 상태를 의미합니다. 이강소는 회화와 조각, 설치와 판화, 영상과 사진 등 다양한 매체를 통해 실험과 탐구를 평생 이어왔죠. 특히 작가에게 예술이란 특정 오브제나 이미지를 표현하는 게 아니라 세상의 구조, 보이지 않는 질서와 관계 등을 찾아내는 작업입니다. 즉 ‘미술이란 무엇인가’라는 고민에서 출발한 작가의 작업은 지금의 숱한 현대미술 작품이 향하는 바와 정확히 같은 방향을 가리킵니다.

이강소는 1970년대 신체제, AG(한국아방가르드협회), 서울비엔날레, 에꼴드서울 등 한국 현대미술의 토양을 일군 다양한 운동 및 흐름을 이끌었습니다. 당시 한국의 젊은 미술가들에게 가장 중요한 작업은 자신들이 이 땅에서 배우고 익힌 현대미술이 과연 서구의 미술사와 무엇이 같고 다른가 하는 문제였을 겁니다. 이 점이 동화 혹은 차별화에 익숙해진 요즘 미술가들과 다른 점이 아닐까 하는데요. 특히 1980년대 이후 이강소의 회화 작업은 이런 질문과 고민, 사유에 기인합니다. 끊임없이 변화하는 대상의 속성, 바라보는 사람마다 이미지를 다르게 해석하는 것 등에 착안한 작가는 그 무렵부터 창작자의 의도를 최대한 배제한 그리기 실험을 지속해왔습니다. 작가의 전지전능한 위치를 스스로 거부하고, 그 역할과 한계를 성찰한 것이죠.

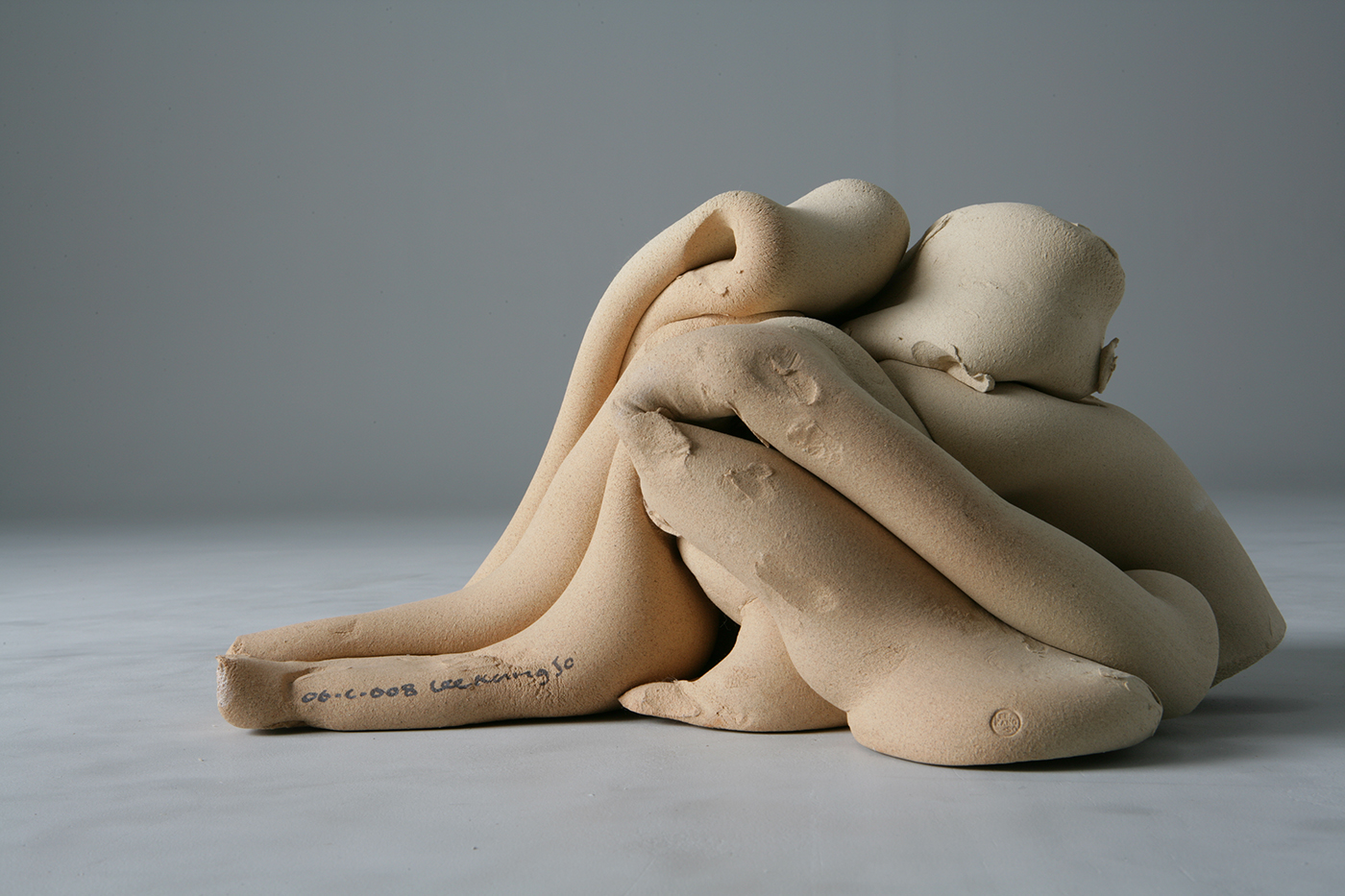

이를테면 3 전시실에서 만날 수 있는 비디오 작업 ‘페인팅 78-1′(1978)과 누드 퍼포먼스로 알려진 ‘페인팅(이벤트 77-2)'(1977)은 그리는 행위를 통해 오히려 작가가 지워지거나, 몸에 묻은 물감을 지워내는 과정에서 회화가 탄생하는 풍경을 보여주는 작업입니다. 일반적으로 생각하는 회화의 개념과는 정반대 개념인 셈이죠. 한 발 더 나아가 이강소는 창작자가 의도한 대로 관객 혹은 감상자가 작품을 해석하는 방식에도 이의를 제기합니다. 작가가 무엇을 그리거나 만들든, 이를 보고 받아들이는 자의 생각과 기억에 따라 다르게 이해될 수 있다고 믿은 겁니다. 1980년대 후반부터 시작한 집, 오리, 사슴 등을 그린 구상 시리즈는 바로 이런 불확정성 및 변화의 에너지에 집중한 작업입니다. 언뜻 오리처럼 보이지만, 이는 오리가 아닐 수 있습니다. 이강소에게 작품은 작업의 결과물이 아니라 인지와 경험의 기록입니다.

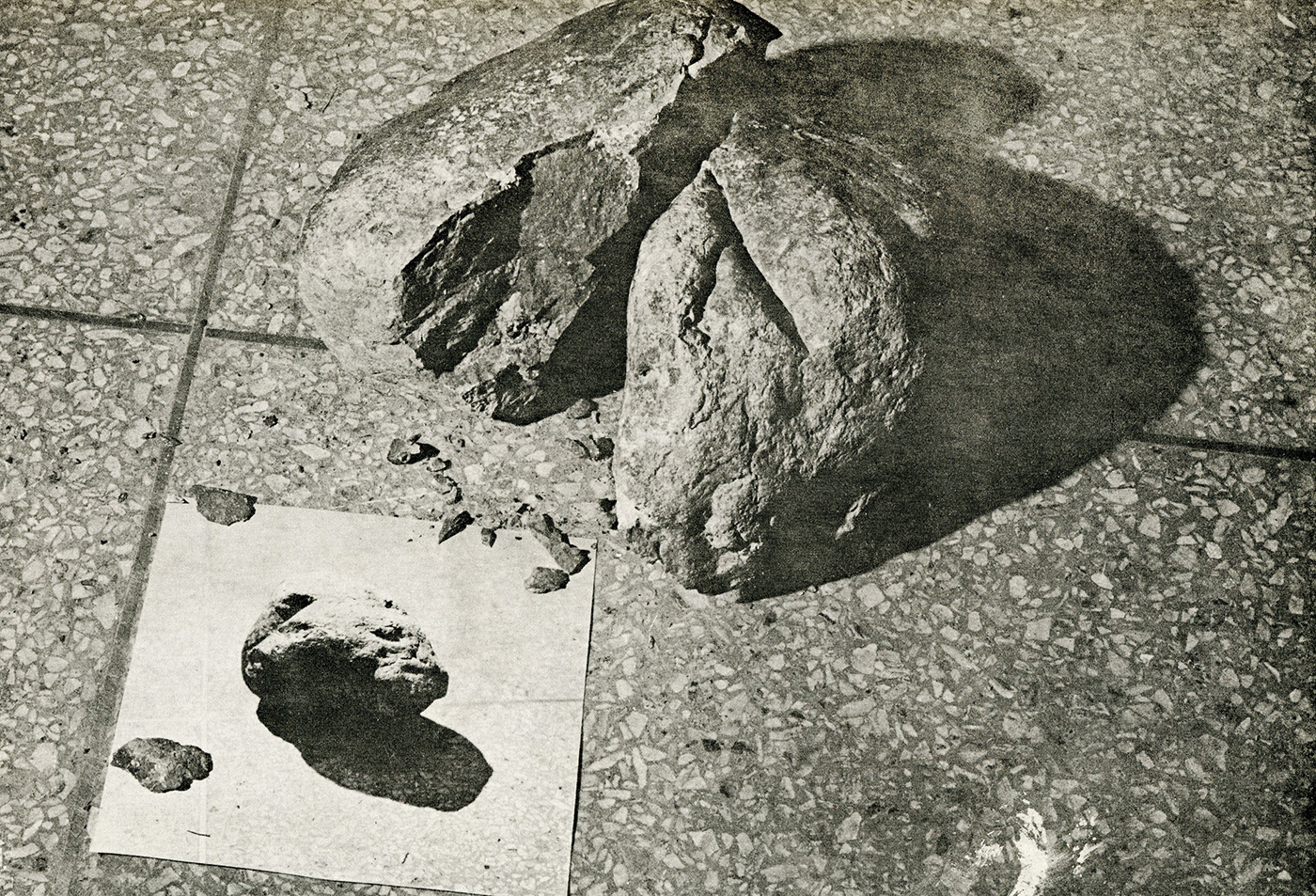

원로 작가의 작업을 만난다는 건 그 작품 앞에 있는 내가 살아 있는 미술사의 일부가 될 기회이기도 합니다. 회화와 조각을 중심으로 한 서구 모더니즘의 지배에서 벗어나 설치와 오브제, 퍼포먼스, 다다의 반예술 등 전위예술을 자신만의 몸짓과 호흡으로 표현한 그때 그 시절 작가들의 실험과 탐구는 여전히 유용합니다. 변화에 대한 욕망, 현실에 대한 허무, 세계를 보는 비판적인 시선 등 당시 ‘젊은 작가 이강소’를 움직이게 만든 생각과 감정은 낡아 보이지 않습니다. 그의 숱한 실험이 현실과 가상 사이에서 관람객들에게 해석과 사유의 주도권을 놓치지 말라고 독려했기 때문일 겁니다. 일례로 그의 작품 ‘무제-7522′(1975/2018 재제작)는 실재하는 돌과 이미지로서의 돌을 병치해 보여줍니다. 이강소에게 중요한 건 돌이라는 물성이 아니라 각자의 관념 속에 존재하는 돌입니다. 미술가의 작품은 나의 기억과 의식을 일깨우는 모티브라는 것, 결국은 보는 우리 경험과 인식이 현대미술에 전제되어 있다는 패기 있는 사유가 유난히 강렬하게 와닿습니다. 원로 작가 이강소는 여전히 청춘입니다.

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물