‘겸재 정선’ 전시에서 놓치지 말아야 할 작품 7

18세기 회화의 전성기를 이끈 조선의 대표 화가 겸재 정선의 예술 세계를 조명하는 대규모 기획전 <겸재 정선>이 4월 2일부터 6월 29일까지 경기도 용인 호암미술관에서 개최됩니다. 정선을 주제로 한 전시 중 사상 최대 규모로, 호암미술관과 간송미술관, 국립중앙박물관을 포함한 18개 기관 및 개인 소장처에서 출품한 총 165점의 작품을 선보입니다. 정선의 대표작인 진경산수화를 비롯해 사대부의 정취를 담은 관념산수화, 고사인물화, 화조영모화, 초충도 등 다양한 장르를 아우르는 이번 전시의 대표작 일곱 점을 소개합니다.

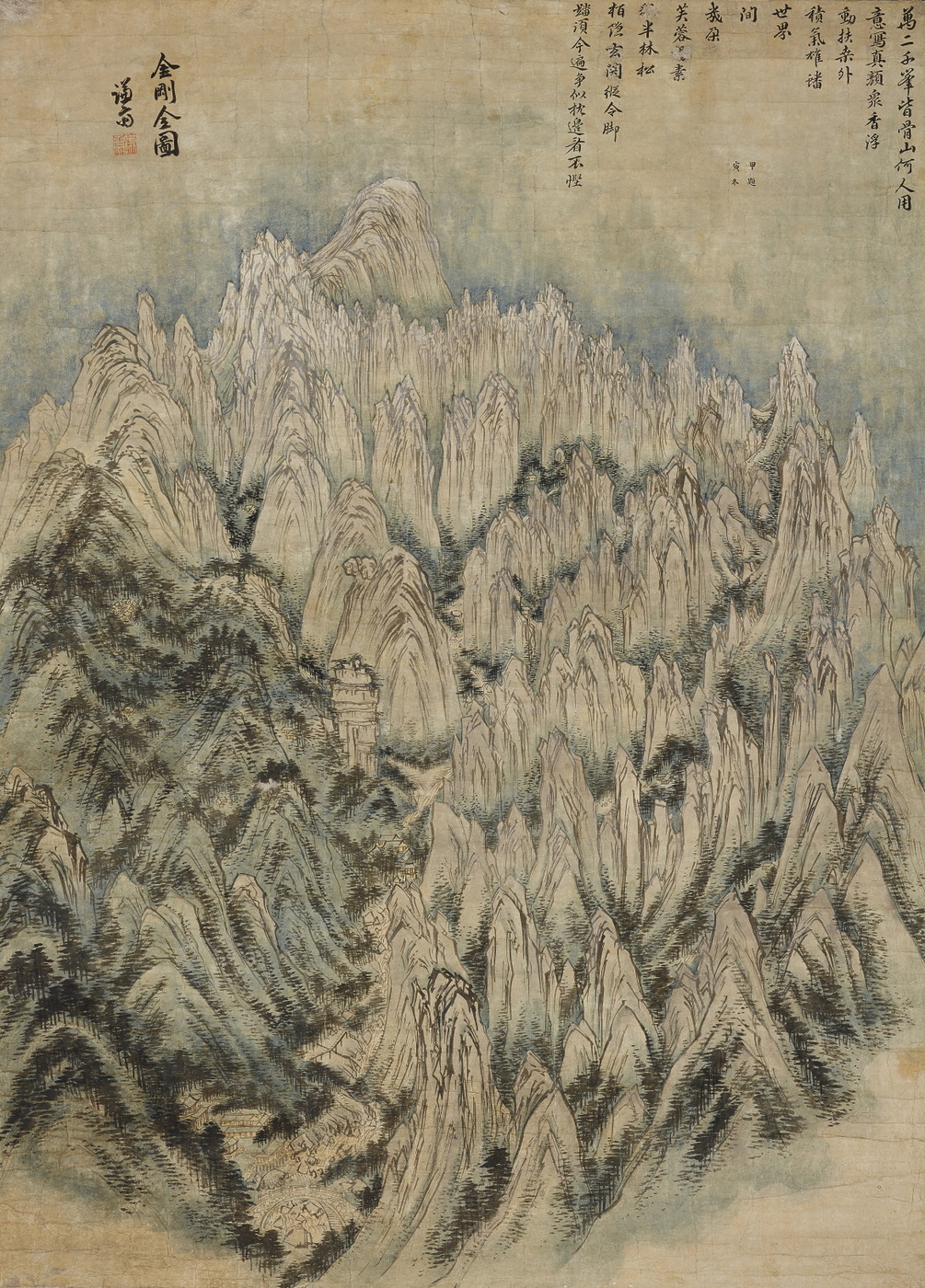

금강전도

금강산은 정선이 가장 많이 그린 주제입니다. 정선은 평생 여러 차례 금강산 일대를 여행하며 수많은 금강산 진경산수화를 남겼는데, ‘금강전도’는 그중에서 대표작으로 평가받습니다. 이는 겨울 금강산을 이르는 개골산을 그린 것으로, 금강산의 수많은 봉우리가 한눈에 들어오도록 위에서 내려다본 시점으로 그려져 있습니다. 또 정선은 뾰족한 암산과 나무숲이 우거진 토산을 오로지 점과 선만으로 뚜렷하게 대비시켜 표현했습니다. 이처럼 금강산의 전체 모습을 그린 전도(全圖) 형식의 그림은 일종의 회화식 지도와 같은 성격을 띠어 과거 와유(臥遊, 명승과 고적을 그린 그림을 집에서 즐김)의 목적으로 널리 그려졌습니다.

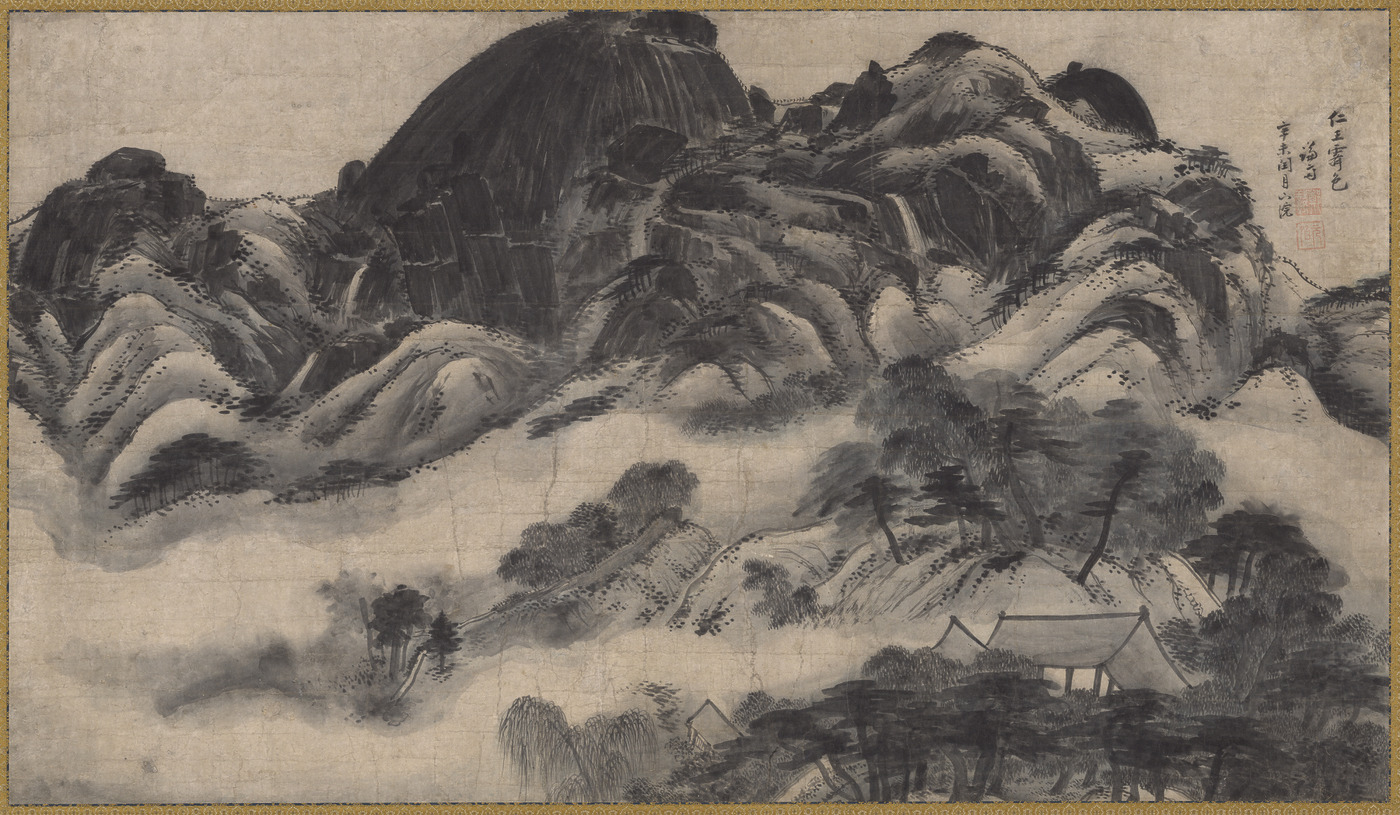

인왕제색도

여름날 소나기가 내린 후 개기 시작하는 하늘 아래 웅장한 모습을 드러낸 인왕산의 모습을 실감 나게 묘사한 ‘인왕제색도’는 조선 후기 진경산수화를 정립한 정선이 76세에 이르기까지 평생을 쌓아온 기량을 마음껏 펼쳐 보인 대작입니다. 물기가 남아 있는 거대한 암벽을 진한 먹으로 중첩시키고 다른 산들은 빠른 필선으로 간략하게 표현해 인왕산의 육중한 골격이 더욱 두드러집니다. 양감이 풍부한 암벽의 처리, 농묵으로 능란하게 처리한 소나무들, 걷히는 비구름 밖으로 돋보이는 굴곡 심한 산봉우리, 생동하는 전체의 경관 등에서 완숙한 경지에 오른 정선의 필치를 엿볼 수 있습니다. 해당 작품은 5월 6일까지 전시되며, 이후 ‘이건희 컬렉션’ 해외 순회전 일정으로 당분간 국내에서 감상이 불가능하니 이번 기회를 놓치지 마세요.

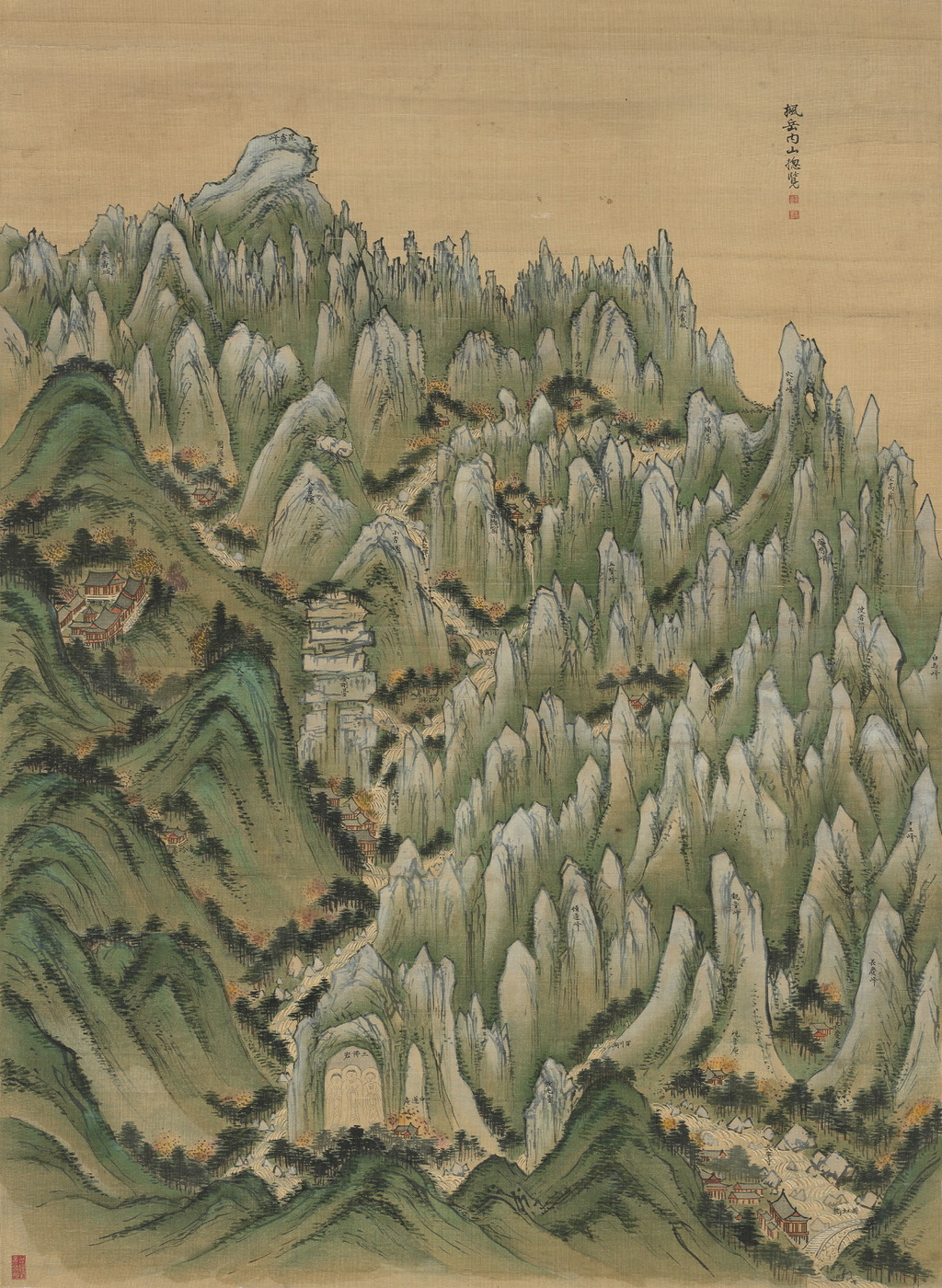

풍악내산총람

5월 7일부터 ‘인왕제색도’의 자리를 대신할 ‘풍악내산총람’은 정선이 64세 무렵, 채색을 다루는 데 완숙한 경지에 오른 후 완성된 작품입니다. 험준한 바위산과 부드러운 흙산이 조화를 이루고, 그 사이에 자리 잡은 사찰과 암자, 형형색색의 단풍이 어우러지며 금강산의 깊은 가을 정취를 완벽하게 전달하는 이 그림은 단순한 자연경관 묘사를 넘어 금강산의 조화로운 음양을 절묘하게 담아냈습니다.

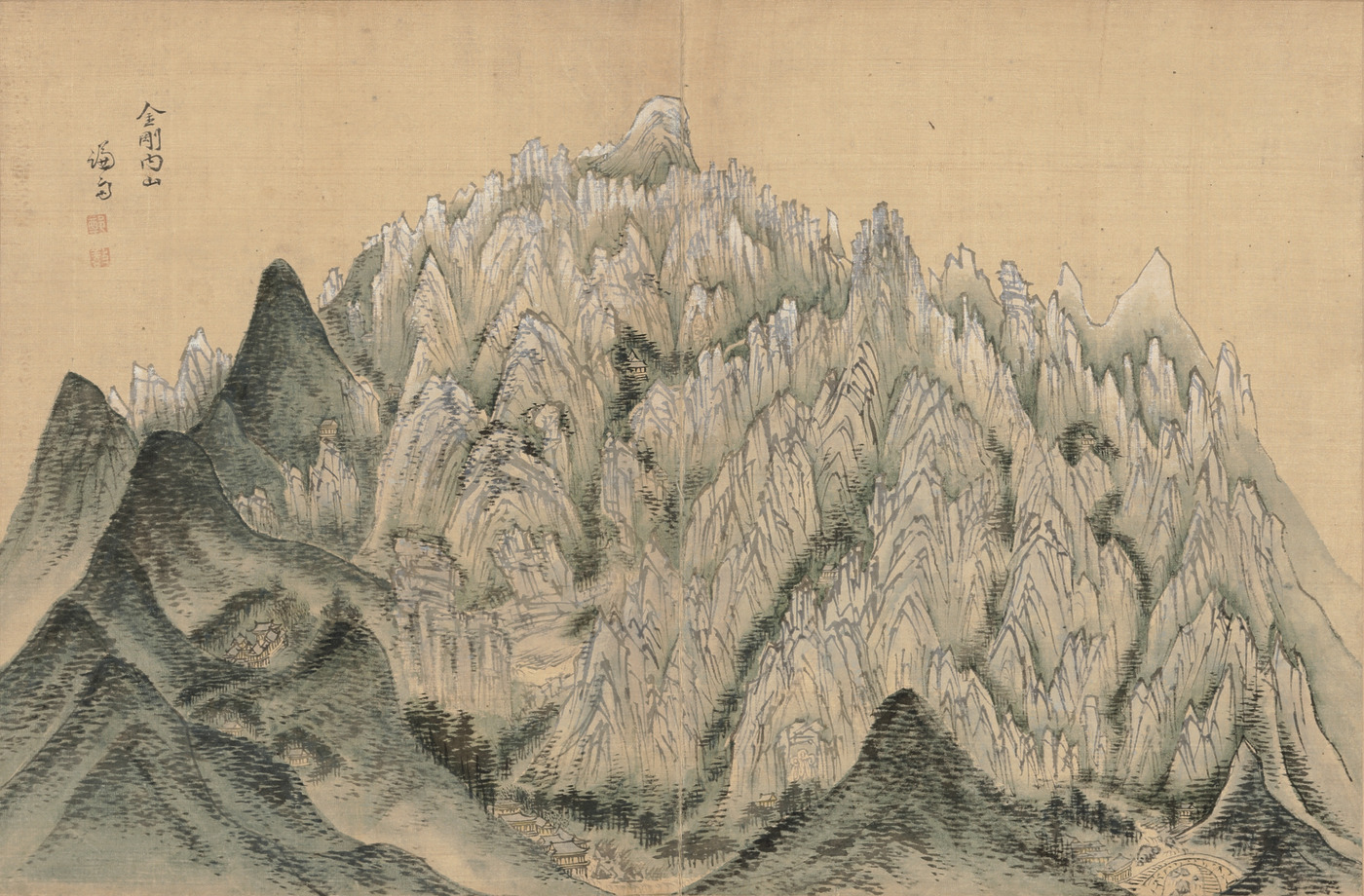

금강내산

1711년 정선의 오랜 벗 이병연은 금강산 초입 금화현에서 현감으로 재임하던 중 스승 김창흡과 정선을 초청해 함께 금강산을 여행합니다. 김창흡과 이병연은 시로, 정선은 그림으로 금강산의 아름다움과 그 감상을 표현해 1712년 ‘바다와 산의 정신을 담은 화첩’이라는 뜻의 <해악전신첩>을 펴냅니다. 이 화첩은 정선이 화단에 이름을 널리 알리는 계기가 되었으나 소실됩니다. 이후 겸재가 72세에 금강산을 여행하고 1747년에 제작한 동일한 명칭의 <해악전신첩>을 이번 전시에서 만나볼 수 있습니다. 이 화첩에는 21면의 그림과 78세로 생존해 있던 이병연이 쓴 시, 당대 명필인 홍봉조가 쓴 김창흡의 시가 수록되어 있습니다. ‘금강내산’은 <해악전신첩>에 담긴 그림 중 한 폭으로, 단발령에서 보이는 내금강의 풍경을 하늘에서 내려다보는 부감으로 포착한 작품입니다.

계상정거

1,000원권 화폐의 뒷면에 담긴 그림으로 익숙한 ‘계상정거’는 정선이 그린 4면의 그림과 퇴계 이황 친필이 담긴 <회암서절요서> 및 송시열의 발문, 정선의 둘째 아들 정만수의 발문, 이병연의 제시가 합쳐진 서화첩 <퇴우이선생진적첩>에 실린 작품입니다. ‘계산정거’는 이황의 도산서당을 그린 것으로, 도산서당은 이황이 낙향한 후 1561년에 학문 연구와 후진 양성을 위해 현재의 경북 안동에 지은 것입니다. 산에는 미점이 가득 구사되어 있고, 몰골법으로 처리한 나무에도 특유의 화풍이 잘 나타나 크기가 작은 화첩이지만 정선의 대표작 중 하나로 손꼽힙니다.

독서여가도

‘독서여가도’는 정선이 66세 이후 제작한 작품을 모은 <경교명승첩> 상권 맨 처음에 장첩된 그림이며, 겸재의 자화상으로 추정됩니다. 사랑방 앞 툇마루에 앉아 있는 청수한 기품이 감도는 선비는 옥색 중치막을 입고 사방관을 썼으며, 오른손에 쥘부채를 펴 든 모습입니다. 삿자리가 깔린 방 안에는 서책이 쌓인 책장이 있어 겸재가 학문하는 선비임을 넌지시 말해주며, 책장 문에 장식된 그림과 쥘부채에 그려진 그림 모두 겸재의 것으로 이 방이 그의 서재임을 알 수 있습니다. 겸재는 초상화나 인물화 그리는 것을 꺼렸기 때문에, 이 작품은 정선의 흔치 않은 인물화로서 중요성이 큽니다.

인곡유거

<경교명승첩> 하권에 실려 있는 작품 ‘인곡유거’는 ‘인왕산 골짜기의 집’이라는 뜻으로 겸재 정선이 살았던 인왕산의 집 이름입니다. 현재 서울시 종로구 옥인동 20번지 부근에 해당하며, ‘인곡정사’라고 부르기도 했습니다. 겸재는 종로구 청운동 89번지의 유란동에서 태어나 50대까지 살았고, 이후 이곳으로 이사해 평생을 지냈습니다. 해당 작품은 정선의 집을 소재로 한 작품이지만, 화법은 중국 오파(吳派)의 영향을 받은 남종화풍을 따르고 있습니다. 작품 속 선비는 사방관을 쓰고 도포를 입은 채 쌓여 있는 서책 곁에서 책을 펴놓고 앉아 있는데, 이는 자화상으로 평생 문인이고자 했던 정선의 바람이 표현된 것입니다.

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

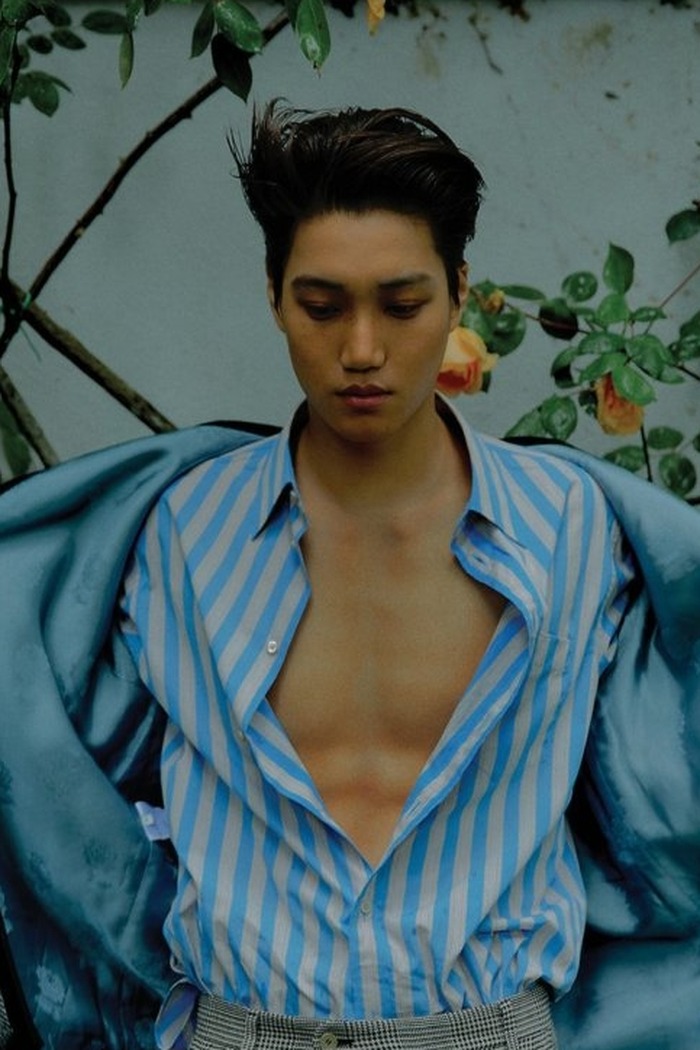

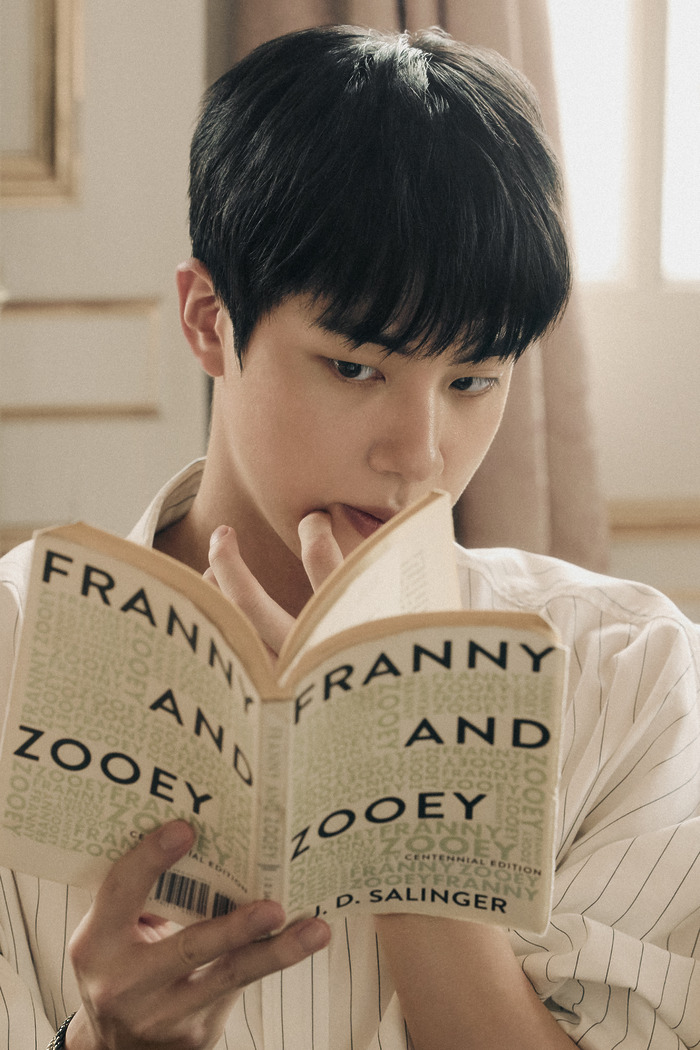

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물