론 뮤익, 조각의 경이

호주 출신의 세계적인 미술가 론 뮤익의 전시가 까르띠에 현대미술재단과 국립현대미술관 공동 주최로 열린다. 특히 그의 대표작인 100개의 해골 조각 ‘매스’는 서울만의 건축적 특성을 살려 선보인다. 이 순간을 만들어낸 예술 협업의 역할을 상기하다.

론 뮤익(Ron Mueck)의 전시를 볼 때는 행운이 필요하다. 호주 출신으로 영국에서 활동하는 론 뮤익은 30여 년간 단 48점의 조각 작품을 만들었는데, 각국에서 나누어 소장하고 있다. 그의 조각 작품이 많지 않은 이유는 작은 작품 제작도 짧게는 수개월이 걸리고, 초대형 작품은 만드는 데 몇 년씩 걸리기 때문이다. 그렇기에 국립현대미술관 홍이지 학예사는 그의 대표 조각을 볼 수 있는 전시를 선보이며 기뻐했다. “전시는 6개국의 여러 기관과 컬렉터에게 작품을 대여해 이뤄질 수 있었어요. 특히 전시 하이라이트인 ‘매스(Mass)’(2016~2017)는 해골 조각 100개로 구성됩니다. 100개의 크레이트는 선박으로만 두 달에 걸쳐 운송할 수 있어요. 그동안 다른 곳에서 전시가 없어야 하고, 온전한 컨디션을 유지하기 위해서는 후원을 통한 재정적 뒷받침도 있어야 합니다. 이렇듯 초대형 작품과 세계에 흩어진 여러 작품을 한자리에 모으기가 쉽지 않기 때문에 서울 전시는 더 뜻깊어요.”

국립현대미술관에서 현대 인물 조각을 본격적으로 선보이는 건 이번이 처음이다. 론 뮤익은 1986년 데뷔 이후 인간의 형상을 생생하게 반영해 작품을 공개할 때마다 세계적으로 놀라움을 불러일으킨 스타 작가다. 작가의 작품 48점 가운데 시기별 주요 작품 10점을 소개하는 전시를 통해 현대 조각의 흐름과 변화의 궤적을 살필 수 있다. 예상대로 개막일인 4월 11일부터 국립현대미술관에서 단체 관람이 이어지는 중이다.

론 뮤익의 인기는 여러 이유로 분석된다. 그의 작품을 통해 현대 조각의 주요 쟁점을 돌아볼 수 있으며, 신비로우면서 놀랍도록 정교한 작품은 인간에 대한 통찰력과 철학적 사유에서 비롯됐음을 절감할 수 있다. 그래서 현대인은 그의 작품 앞에서 우리의 모습을 떠올리며 깊은 상념에 잠긴다. 모든 세대가 느끼는 외로움과 취약함, 불안함과 여러 상상이 꼬리를 물고 이어진다.

까르띠에 현대미술재단(Fondation Cartier pour l’Art Contemporain)의 큐레이터 키아라 아그라디(Chiara Agradi)는 누구라도 그의 조각 앞에서는 경이로운 순간을 경험할 것이라고 말한다. “전시는 까르띠에 현대미술재단과 론 뮤익의 관계에서도 매우 중요한 이정표가 될 거예요. 2005년부터 후원해온 우리 재단이 그를 처음으로 지원한 유럽 기관입니다. 서울 전시를 통해 창조적 활동의 지원과 협업에 대한 재단의 의지를 다시 한번 다질 수 있었어요.”

지난 1984년 창립한 까르띠에 현대미술재단은 현대 예술을 국제적으로 알리고 지원하는 것을 목표로 하는 사립 문화 기관이다. 시각예술뿐 아니라 공연, 건축, 디자인, 패션, 철학, 과학에 이르기까지 폭넓은 영역을 아우르는 전시와 퍼포먼스, 아티스트 토크를 기획해왔다. 지난 40여 년간 론 뮤익 같은 주요 작가를 발굴하고, 예술가와 과학자의 협력을 도모해 사회적 이슈를 다루는 플랫폼 역할을 수행했다. 까르띠에 현대미술재단은 세계 미술 기관과 협력하고 있다. 한국과도 지속적인 인연을 맺고 있으며, 2007년에는 미술가 이불을 파리로 초대해 대형 크리스털 설치 작업을 선보였다. 서울시립미술관과 공동으로 <하이라이트> 전시를 열어 국제적인 작가 25명의 작품 100여 점을 소개한 것이 2017년이었다. 까르띠에 현대미술재단의 2025년은 특별하다. 국립현대미술관과의 협업 전시에 이어 올해 말에는 건축가 장 누벨(Jean Nouvel)의 설계로 파리 팔레 루아얄에 새로운 미술관을 개관한다.

론 뮤익은 온전히 작업에만 집중하기 위해 서울을 직접 찾지는 않았지만, 전시 구성의 디테일을 섬세하게 제안했다. 그리고 론 뮤익 스튜디오의 찰리 클라크(Charlie Clarke)와 키아라 아그라디, 홍이지 큐레이터가 손잡고 론 뮤익의 작품 세계를 잘 보여줄 수 있도록 머리를 맞댔다.

전시는 ‘마스크 II’(2002)로 시작한다. 론 뮤익이 조각으로 만든 여러 점의 자화상 중 서울 전시에서 볼 수 있는 것은 이 작품이 유일하다. 잠자는 자신의 모습은 누구에게나 낯설기 마련인데, 작가는 수면을 취한 자신의 얼굴을 조각으로 만들어 현실과 비현실의 경계를 보여준다. 조각의 장점은 360도로 돌아가며 전체를 볼 수 있다는 것이다. 이 작품은 관람객이 뒤로 돌아가면 뻥 뚫려 있어서 놀랍다. 1m가 넘은 거대한 얼굴에 정교한 숨구멍과 머리카락이 당황스러울 정도다. 하지만 정작 머릿속에는 아무것도 없는 텅 빈 가면이라는 것이 재미있다. 작품명 ‘마스크 II’ 역시 이것이 단순한 껍데기일 뿐임을 보여준다. 본인은 절대 볼 수 없는 자는 모습과 뒤통수를 담은 조각을 통해 작가가 스스로를 어떻게 탐구하는지에 대한 고민이 담겨 있다.

두 번째 작품 ‘나뭇가지를 든 여인’(2009)은 이와 반대로 실제보다 많이 작은 아담한 여성이 나뭇가지를 들고 있는 조각이다. 나뭇가지를 잔뜩 안은 나체의 여성은 역동적이면서도 신비롭다. 우리는 그녀가 누구인지, 왜 나뭇가지를 안고 있는지를 열렬히 추측하며 그녀를 지켜볼 뿐이다. 론 뮤익은 부친의 모습 등을 작품으로 만들었지만, 모든 조각이 실제 모델이 있진 않다.

찰리 클라크 큐레이터는 론 뮤익의 작품은 언제나 실제 인간 사이즈보다 작거나 크다고 설명했다. “작가가 실제보다 작거나 크게 작품을 만드는 이유는 현실과 동떨어진 다른 공간에 자신이 서 있다는 느낌을 관람객에게 주기 위해서입니다. 현실과 작품을 혼동하지 않으면서도 작품을 통한 감상을 불러일으키기 위해서죠.”

론 뮤익은 이웃을 비롯한 인간 군상의 모습을 조각했지만, 설화나 동화, 꿈에서 등장할 법한 장면이나 인물도 종종 만들었다. 실제 사이즈보다 좀 더 작거나 크게 제작된 작품을 보고 있으면 미술관을 떠나 상상의 세계로 우리를 이끄는 듯하다. 론 뮤익은 말한다. “비록 표상을 만드는 데 많은 시간을 보내지만, 내가 포착하고 싶은 것은 삶의 깊이입니다.”

사실 론 뮤익의 작품은 대답하기보다는 질문을 한다. 그의 조각은 희로애락의 특정한 감정을 나타내지 않지만, 작가는 우리가 작품과 공감하기를 기대한다. 그래서 조각의 머리카락이나 옷 같은 디테일이 감상의 단서는 아니다. 작가는 우리에게 절대적 메시지를 전하려는 의도는 없다. 그럼에도 불구하고 그의 조각이 우리를 매료하는 이유는 우리에게 어떤 사람, 어떤 상황을 연상케 해 상념에 잠기게 하기 때문이다.

이번 전시가 과거와 다른 점은 무엇일까? 더구나 국립현대미술관과 까르띠에 현대미술재단 공동 주최는 두 기관에 각각의 관점을 새롭게 할 수 있는 특별한 기회다. 론 뮤익은 그간 각국에서 전시를 가졌지만, 서울 전시는 파리나 밀라노 전시와 성격이 다르다.

찰리 클라크 큐레이터는 기존 전시와 공통점이나 일관성은 있지만 서울 전시가 다른 큰 이유는 대표작 ‘매스’에 있다고 설명했다. “100개의 해골 조각으로 이루어진 ‘매스’는 전시 공간과 직접적인 관계를 맺는 작품입니다. 국립현대미술관 5전시실은 층고가 14m이기 때문에 이 특별한 공간에 어떻게 작품을 설치할지 고민이 많았습니다. 다행히 이 작품은 처음부터 의도적으로 장소마다 다르게 설치할 수 있도록 만들어졌습니다.”

이 작품이 첫 소장처인 호주 빅토리아 국립미술관을 떠난 것은 2023년 파리 까르띠에 현대미술재단 건물에 설치됐을 때였다. 재단 건물은 작가가 여러 번 전시했기 때문에 잘 아는 공간이다. 미술관 벽면은 유리창으로 마감되어 있고 그 창 너머에는 정원이 보인다. 울창한 나무 사이로 햇빛이 비치고 전망 좋은 곳이라 작가는 창으로 둘러싸인 공간에 맞춰서 설치했다. 밀라노에서는 천고가 높은 대성당 건물에 설치했다. 찰리 클라크 큐레이터는 ‘매스’의 영감은 파리의 지하 묘지 카타콩브(The Paris Catacombs)에서 왔다고 했다. “론 뮤익은 파리에서 지하 묘지를 방문하고 강렬한 인상을 받았어요. 지하로 내려가면 사람들의 뼈가 산더미처럼 쌓인 공간이죠. 누구라도 그 광경을 보면 영원히 잊지 못할 거예요.”

작가는 대중에게는 공개되지 않는 묘지 안쪽까지 볼 수 있었는데, 수백 년 동안 천장까지 높이 쌓여 굳어진 뼈의 형태가 서울 전시의 설치에 영향을 주었다. 그래서 그동안 ‘매스’를 유기적으로 설치했다면, 이번에는 완전히 다른 형태다. 론 뮤익은 국립현대미술관 전시장 위에 작은 창을 특히 재미있게 여겼다고 한다. 그 창을 통해 우리가 지금 땅 밑에 존재하고 있음을 자각해 흥미로웠다는 것이다. 그는 관람객 역시 자신처럼 이곳에서 재미있는 상상을 떠올릴 것이라고 보았다. 결국 카타콩브처럼 높이 쌓아 올린 100개의 거대한 해골은 국립현대미술관 서울 전시실의 건축적 특성을 살린 설치로 호평받고 있다. 론 뮤익도 자신의 생각을 전했다. “인간의 두개골은 복잡한 오브제입니다. 우리가 한눈에 알아보는 강렬한 그래픽 아이콘이며, 친숙하면서도 낯설어 거부감과 매력을 동시에 느끼는 존재입니다. 무의식적으로 주의를 끌어 외면할 수 없게 만듭니다.”

그의 개인전은 나라마다 독창성을 보였다. 서울 전시는 공예품처럼 작가의 손맛이 들어간 섬세한 디테일의 작품으로 이루어졌다는 것이 큰 장점이다. 이런 특징은 론 뮤익이 생각한 한국 예술의 성격과도 맞닿아 있다. 기획 단계부터 한국의 이미지를 바탕으로 전시를 준비했기에 모든 요소는 공통된 연결 고리를 가진다.

전시를 보며 예술에서 협업이 얼마나 중요한지 다시 한번 깨닫는다. 국립현대미술관과 까르띠에 현대미술재단이 함께 주최했기에 한국 최초의 론 뮤익 개인전이 열릴 수 있었다. 또 까르띠에 현대미술재단이 20여 년간 론 뮤익을 후원하지 않았더라면 작가는 마음껏 예술을 펼치지 못했을 것이다.

60대 중반의 나이에도 론 뮤익은 영국 남쪽의 작은 섬 와이트(Isle of Wight)에서 맹렬하게 작업 중이다. 국립현대미술관 6전시실에서는 와이트섬에서 작품 ‘매스’를 만드는 광경을 상영한다. 그의 다음 전시는 12월 호주 시드니 뉴사우스웨일스 주립 미술관(Art Gallery of NSW)에서 열린다. 2026년 4월 일본 모리미술관에서 개인전도 예정되어 있다. (VK)

- 피처 디렉터

- 김나랑

- 글

- 이소영(미술 전문 칼럼니스트)

- 사진

- ⒸFONDATION CARTIER ⒸMMCA ⒸRON MUECK / PHOTOGRAPHER ⒸKIYONG NAM

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

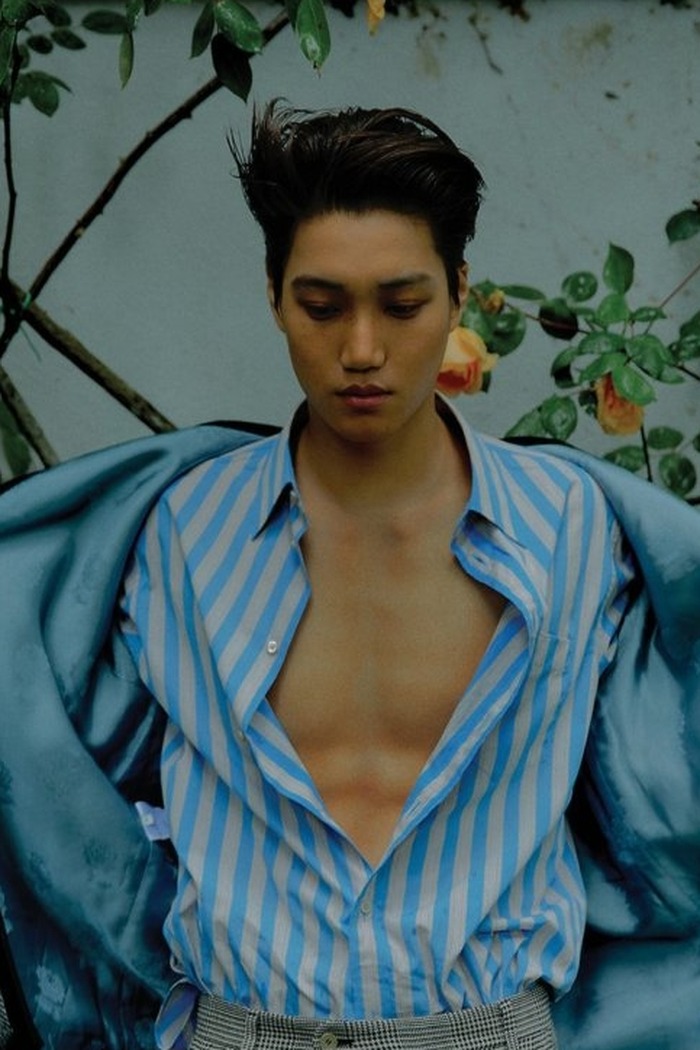

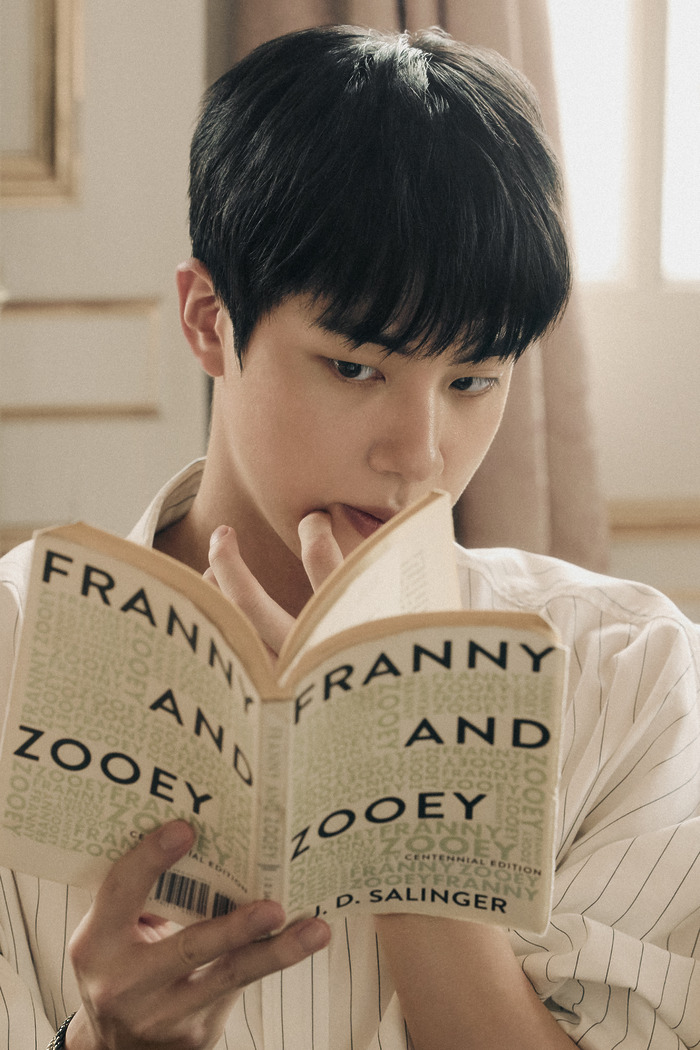

지금, 보그가 주목하는 인물