자연의 섭리와 우연까지 껴안는 하종현이란 유일성

2025년 봄은 곧 하종현 작가의 봄이기도 합니다. 작가로서는 자신의 작품이 세상에 널리 알려지는 것이 가장 행복한 일이니까요. 아트선재센터에서 4월 20일까지 열린 하종현의 개인전 <하종현 5975>와 함께 국제갤러리에서도 작가의 전시를 선보이고 있습니다. <하종현 5975>가 하종현이 어떻게 시대와 사회를 반영한 작업을 해왔는지, 그리고 대표 연작 ‘접합’이 탄생하는 데 뿌리가 된 초기 작업을 위주로 소개했다면, 국제갤러리에서는 그렇게 구축된 작가의 작업이 현시점에서 어떤 방식으로 진화하는지 확인할 수 있습니다. 특히 이번에는 기본은 같되 변주된 ‘접합’을 대거 소개하면서 하종현의 역사가 굳건히 지속되어왔음을 시사합니다.

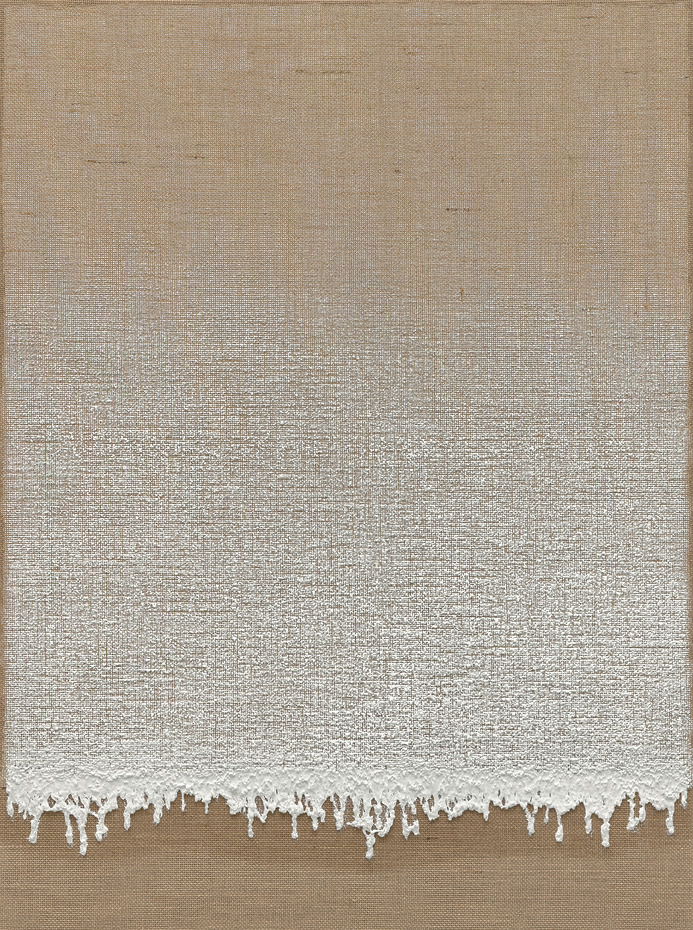

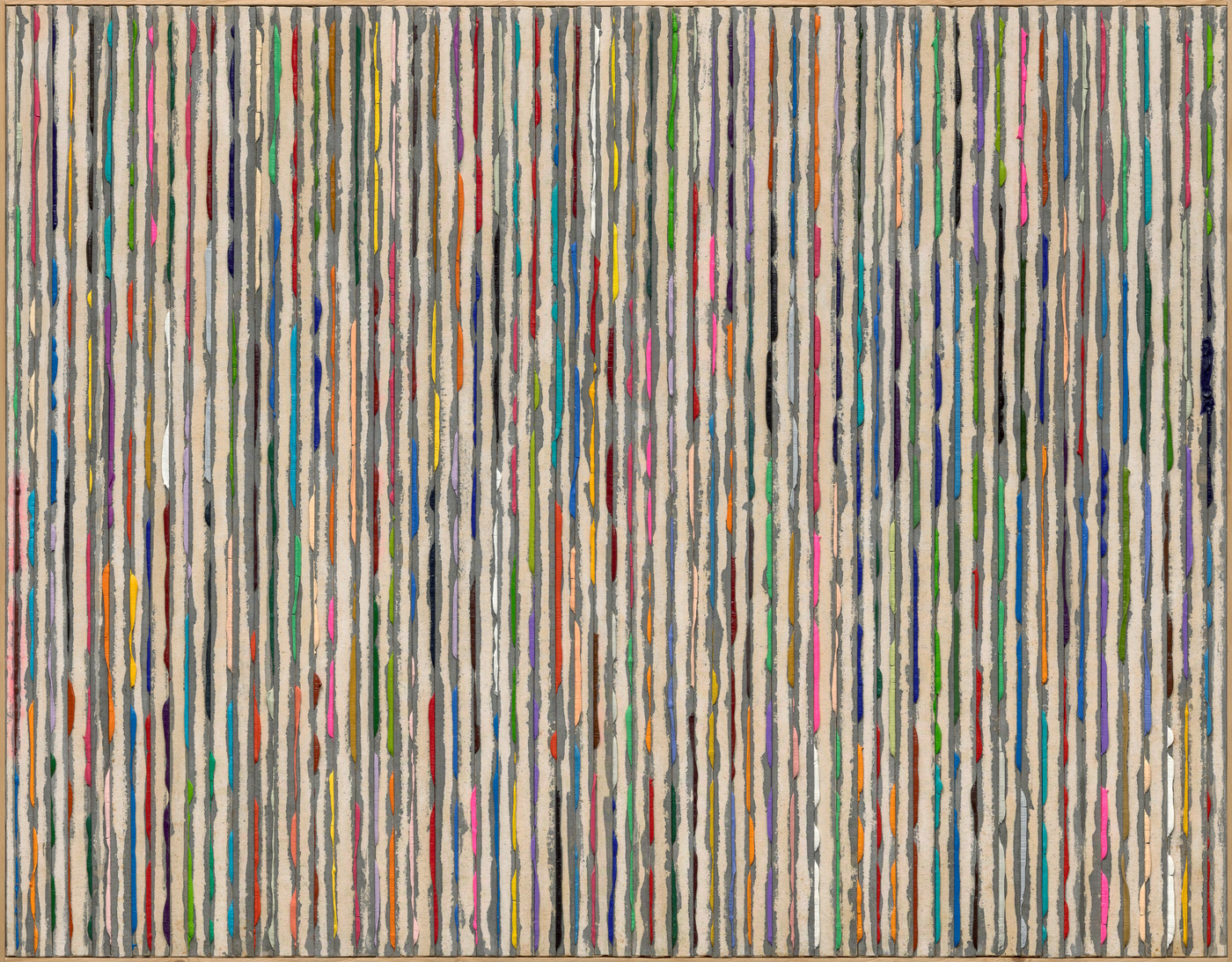

캔버스 뒷면을 활용하는 하종현의 배압법은 색채에 물질성과 입체성을 더하는 기법입니다. 3차원의 것을 2차원 평면으로 전환했다는 평도 받았지요. 널리 알려진 다채색 접합 작품을 통해 작업 과정을 간략히 살펴볼까요. 먼저 표면에 검정 물감으로 밑작업을 합니다. 그리고 배압법으로, 즉 마포 뒷면에서 앞면으로 흰색 물감을 밀어 넣습니다. 그러면 마포 앞쪽에 흰색 물감이 보슬보슬 이슬처럼 맺히는데요. 거기에 줄자를 활용해 바탕에 흰색 줄을 긋습니다. 이 과정을 반복해서 바탕을 만든 뒤 그 위에 다양한 물감을 드문드문 올리고 효과를 입혀 작품을 완성합니다. 하종현 작품의 독특한 물성과 무게감은 바로 이렇게 다양한 레이어를 형성하는 물감의 향연이 빚어내는 것입니다.

이번에 새롭게 선보이는 몇몇 ‘접합’ 연작은 한결 더 경쾌하고 가벼워진 느낌입니다. 크기도, 기본 기법도 다 비슷하되, 화면 한가운데에 가로로 스크래치를 내면서 뉘앙스를 달리한 작품도 눈에 띕니다. 그래서 한 가지 톤이라 하더라도 화면 곳곳 물성의 강도나 무게감, 여백의 정도가 다 달라지는 겁니다. 붓 터치에도 변화가 보이는데요. 기존 ‘접합’ 연작은 기둥의 형태든 조각난 형태든, 딱 떨어지는 형태가 중요한 역할을 했습니다. 그런데 이번에는 엄격한 직선 형태를 벗어나 훨씬 자유로운 붓 터치를 주로 활용했습니다. 물감이 바람처럼 느껴지기도 하고, 물결처럼 보이기도 하는데요. 견고한 물성을 표현한 기존 작품과 달리 훨씬 유연한 율동감이 와닿습니다. 또 여백을 훨씬 적극적으로 화면에 끌어들이면서 공간감에 대한 새로운 시도와 해석을 꾀한 작품도 돋보이는데요. 텅 빈 듯한 화면에 눈이 내리듯 은은한 그러데이션이 미세한 파동을 만들어냅니다.

한편 ‘접합’ 연작과 함께 선보이는 ‘이후 접합’ 연작은 물질성과 입체성을 극대화하기 위한 시도의 결과물입니다. 얇게 자른 나무 합판으로 화면을 만드는데, 개개의 나무 조각을 쌓을 때 함께 배치한 물감이 밀려 나오도록 하는 원리입니다. 조각들 사이로 밀려 나온 색색의 물감은 그 자체로 물성을 표현하고, 물감을 긁어내는 방식으로 역동적인 효과를 더합니다. ‘접합’에서와 마찬가지로 물감을 단순히 색을 구현하는 재료로만 쓰는 게 아니라 물질 그 자체로 상정하는 데다, 나무로 레이어를 만들어 화면을 채운다는 개념과 방식 역시 매우 조각적인 작품입니다. 다채로운 색과 효과로 완성된 ‘이후 접합’ 연작을 두고 작가는 “만선의 기쁨을 표현한다”고 말한 바 있습니다.

이번 전시를 둘러보면서 구순의 작가가 그동안 어떤 마음으로 작업을 해왔는지 새삼 느낄 수 있었습니다. 다른 단색화 작가들도 그렇지만, 특히 하종현의 작업은 매우 노동 집약적인 동시에 수행적입니다. 하지만 작가는 모든 걸 통제하지 않습니다. 물감을 화면에 고착시키고 특유의 물성을 살리는 과정을 의도할 수는 있겠지만, 작가의 계획대로만 되지는 않았을 겁니다. 하종현은 자신의 작업에 계획된 우연과 자연의 섭리가 끼어들 자리를 남겨두었습니다. 그래서일까요, 하종현의 ‘접합’ 연작은 언뜻 비슷해 보이지만 저마다 다릅니다. 작가의 붓 터치와 물감의 물성은 각각의 작품에 유일성을 부여합니다.

수십 년 전, 젊은 작가 하종현은 서구 미술과 다른 작업 방식을 찾는 것을 가장 중요하게 여겼습니다. 배압법 같은 기법도, 마포 같은 재료도, 그리고 이를 활용한 ‘접합’ 연작도 고유함을 찾아내고자 한 작가의 깊은 고민에서 탄생했습니다. 이번 전시는 다른 작가와의 차별성뿐만 아니라 오랫동안 자신이 해온 방식에서 스스로 탈피하고자, 앞으로 더 나아가고자, 그가 지금도 움직이고 있음을 증명합니다. 하종현 작가의 작업은 점점 더 자유로워지고 있고, 오랫동안 만들어둔 틀에서 해방되고 있습니다. 노화가의 끊임없는 실험과 도전은 오는 5월 11일까지 만날 수 있습니다.

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물