사나운 애착

나는 엄마를 모른다. 엄마는 나를 알까. 엄마의 대답이 궁금하면서도 듣기 두렵다. 내가 그렇듯 엄마도 내게 묻지 못한 말이 많을 것이다. 묻는다 한들, 아마도 나는 대답하지 않을 것이다. 엄마도 그럴 것이다. 물론 이에 대해 엄마의 의사를 물어본 적은 없다. 어디까지나 나의 상상과 추측일 뿐이다. 어쩌면 나는 영영 엄마의 이야기를 들을 준비가 되지 않을지도 모른다. 엄마와 나, 우리 사이는 나쁘지 않다. 좋다고 말할 수도 있다. 그래서, 그렇기에, 우리에겐 비밀이 많다.

“엄마의 앨범에는 자유롭게 어디든 떠나는 엄마가 있었어요. 여행도, 사진 찍는 것도 좋아했던 엄마는 어느새 예순을 바라보고 있네요. 제가 즐겼던 히피 펌, 풀뱅 앞머리는 모두 엄마가 과거에 했던 머리 스타일이었어요. 저도 자연스럽게 엄마를 따라가고 있나 봐요. 젊은 시절이든, 지금이든 엄마가 자랑스럽고 고마워요. 모녀가 다시 편하게 여행 다니며 사진 찍을 수 있는 시대가 오길 바라며.” 서미경 딸 조경원

이런 나는 엄마와 걸으며 엄마의 이야기를 듣는 상상을 하곤 한다. 매일, 조금씩, 여러 날에 걸쳐, 다른 누구도 아닌 오직 엄마의 이야기를 듣는 것이다. 엄마의 꿈, 엄마의 사랑, 엄마의 배신, 엄마의 좌절, 엄마의 기쁨, 엄마의 성취, 엄마의 슬픔, 엄마의 상실, 엄마만 아는 온갖 비밀. 그걸 듣고 돌아오는 나는 엄마의 연대기를 써 내려갈 것이다. 생각만 해도 사실 무시무시하다. 아마도 그런 일은 일어나지 않을 것이다. 나의 이런 무모한 상상에 불을 지피는 건 비평가이자 에세이스트인 비비언 고닉의 <사나운 애착>(글항아리, 2021)이다. 동시에 그녀의 과감한 회고를 읽어 내려갈수록 내 상상을 현실화하는 게 얼마나 어려울지 생각하지 않을 수 없다.

비비언 고닉의 <사나운 애착>(글항아리, 2021)

‘나는 그 건물을 떠올릴 때마다 여자들만 기억난다. 그곳 여자들 모두가 드러커 아줌마처럼 상스럽거나 우리 엄마처럼 외고집이었다. 그들은 자신이 어떤 사람인지 아는 사람처럼 말하는 법이 없었고 넘어온 삶의 고개를 이해하는 것 같지도 않았지만 행동만 보면 세상사를 다 꿰고 있는 듯했다… 나라는 여자애는 그들 한가운데서 자라고 그들의 이미지 안에서 만들어진 존재였다. 얼굴을 덮은 천의 클로로포름을 빨아들이듯 나는 그 여자들을 빨아들였다. 무려 30년이 흐른 후에야 내가 그들을 얼마나 이해했었는지가 이해되기 시작했다.’(p. 7~8)

<사나운 애착>은 여덟 살이던 고닉이 마흔을 넘기기까지, 현재와 과거를 오가며 써 내려간 자전적 에세이다. 지금의 고닉을 만든 그녀 엄마의 이야기이기도 하고, 이 모녀가 긴 세월을 함께 보낸 뉴욕 브롱크스의 4층짜리 다세대주택의 노동계급, 이민자 여성에 대한 기억이기도 하다. 현재의 고닉 모녀는 로어 맨해튼에서 서로 1.5km 정도 떨어져 살며 종종 만나 함께 산책한다. 그때마다 서로를 향한 애정이 샘솟기는커녕 되레 서로를 할퀴고 물어뜯기 바쁘다. 하지만 도시 산책을 멈출 수 없다. 그녀들이 가장 좋아하는 일이 바로 걸으며 묻고 듣는 옛날이야기이기 때문이다. “엄마, 콘필드 아줌마 기억나? 그 이야기해줘요” 같은 고닉의 말이 엄마를 신나게 만든다. 그러면 우리는 어느새 그녀들과 함께 한번도 가본 적 없는 그 시절 다세대주택으로 날아갈 것이다.

@bookpot

다닥다닥 붙은 다세대주택 안팎에 많은 여자가 산다. 사랑, 시기, 질투, 배신, 신의, 성애적 욕망을 둘러싼 그녀들의 미묘한 신경전과 움직임. 어린 고닉은 그것을 놓치지 않는다. 눈으로 보고, 귀로 들으며 상상하고 짐작하고 자신의 것으로 적용하고 체화해나간다. 특히 고닉에게 영향을 준 두 여자가 있다. 이웃집 네티와 그녀의 엄마. 공교롭게도 둘 모두 남편과 사별했다. 단적인 예로 네티는 동네 다른 여자들과 다르게 걷는 여자다. ‘이 거리의 여자들은 움직이는 자기 몸을 느끼려고 걷지도 않거니와 그 동작을 통해 누군가에게 인정을 받는다거나 특별한 반응을 이끌어내지도 않는다. 네티는 그랬다. 그는 걸음이 느렸고 거기엔 어떤 의도가 있었다. 먼저 한쪽 엉덩이를 앞으로 내밀고 다른 쪽 엉덩이를 내밀면 엉덩이가 씰룩씰룩 흔들린다. 모든 사람이 이 여자는 어디론가 가는 것이 아니라 그저 걷기 위해 걷고 있다는 걸, 자기가 이 거리에 미치는 영향력을 느끼며 걷고 있다는 걸 알았다.’(p. 151~152) 네티는 누군가를 유혹하고 싶어 한다. 한편 엄마는 고닉에게 절대적인 존재다. 딸은 죽은 남편을 애도하는 데 평생을 바치려는 엄마에게서 벗어나고 싶어 한다. 엄마처럼 되고 싶지 않으며, 엄마를 아빠에게서 자유롭게 해주고도 싶다. 하지만 번번이 실패하는 기분이다. 엄마는 고통 속에 자신을 밀어 넣기를 자처한다. 그녀들 사이에서 고닉은 책을 읽고 글을 쓰고 싶어 한다. ‘책상에 앉았다. 매일매일 해야 할 일들에 매달렸다. 썩 잘해내지는 못했다. 그래도 책상이―사랑에 대한 만족스러운 해결책은 아닐지언정―잠재적 구원이라는 사실을 의심하지는 않았다.’(p. 294)

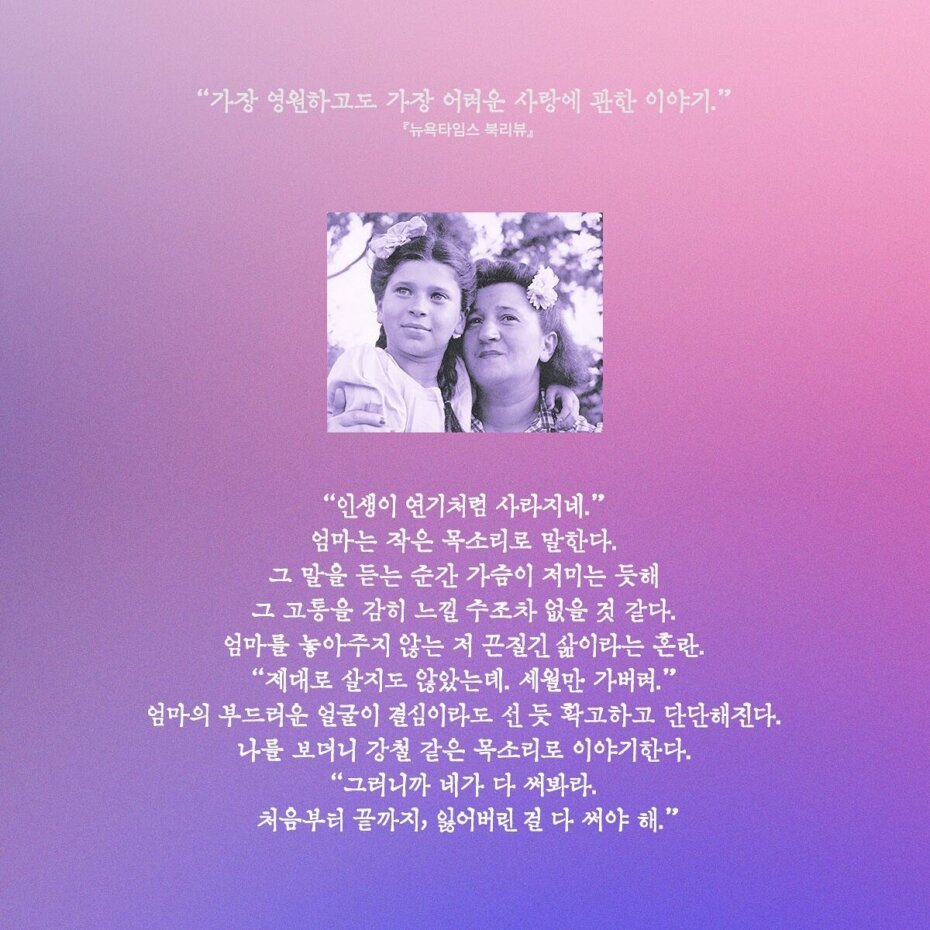

모녀의 치열한 세월이었다. 신랄한 회고와 뼈아픈 각성을 거친 뒤 비로소 고닉은 “그러니까 네가 다 써봐라. 처음부터 끝까지, 잃어버린 걸 다 써야 해”(p. 301)라는 엄마의 말을 가만히 듣기에 이른다. 고닉의 말대로 그녀들은 ‘끈끈하게 얽힌 혈육이 아니다. 살면서 놓친 그 모든 것과 연기 같은 인생을 그저 바라보는 두 여자’일 뿐이다. 엄마에게 내가 어떻게 보일지 모르듯, 딸인 나도 엄마를 잘 모른다. 다만 서로의 곁을 떠나지 않은 채, 함께 살아남았다는 사실이 주는 동지적 애정이 있을 뿐이다. 서로 간의 적절한 거리와 각자의 공간을 갖기까지, ‘내가 나로 시작해서 나로 끝날 것이라는 믿음’(p. 311~312)을 얻기까지, 정말이지 그녀들은 ‘사나운 애착’으로 여기까지 온 것이다.

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물