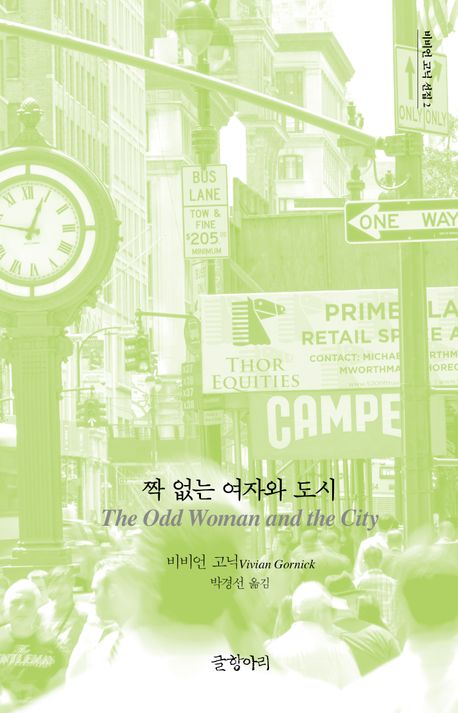

짝 없는 여자와 도시

Pexels

<사나운 애착>(글항아리, 2021)에 이어 비비언 고닉을 계속 읽어보려 한다. <짝 없는 여자와 도시>(글항아리, 2023)는 제목 그대로다. 나고 자란 도시임에도 그리움의 대상인 뉴욕, 그곳의 길 위에서 우연히 스치거나 마주친 익명의 낯선 타자들, 사랑을 찾아 오래도록 헤맸으나 다시금 혼자가 된 삶, 깊고 느슨한 우정과 기질에 관하여. 이것은 쓸쓸하고 서글픈 낙담의 모음집이 아니다. 도리어 고닉이라는 한 사람을 구성해왔고 지금 고닉을 움직이게 하는 아주 구체적인 경험의 목소리다. 고닉 스스로 써 내려가는 그녀의 삶과 도시에 관한 고고학적 흔적이라 말하고 싶다.

비비언 고닉의 ‘짝 없는 여자와 도시'(글항아리, 2023)

“가면 갈수록 사회 변두리로 향하는 내 자신을 발견할 때, 이 응어리진 쓰린 가슴을 달래주는 건 오직 도시를 가로지르는 산책뿐이었다.… 북적대는 거리에서만큼 혼자인 적은 없었다. 이 거리에서, 시간을 벌고 있다는 생각이 들었다. 시간을 번다니, 이 얼마나 대단한 관념인가. 그건 내가 오랜 세월 레너드와 공유해온 것이기도 했다.”(p. 20)

고닉은 뉴욕을 걷는다. 적막한 시골도, 외진 골목도, 그 어떤 도시도 아닌 메트로폴리탄 뉴욕 한가운데를 걸어 나가는 고닉을 상상한다. ‘도시를 걷는다’는 데 각별한 애착을 느끼는 도시 산책자들은 잘 알 것이다. 익명 속으로 걸어 들어가야만 비로소 가능해지는 일이 있지 않은가. 이를테면 쓸쓸함은 그나마 견딜 만한 고독이 된다. 팽팽하게 당겨져 있던 긴장의 끈은 스르륵 힘을 잃곤 한다. 뾰족한 마음의 모서리는 어느새 뭉툭하게 마름질돼 있기도 하다. 도시가 부리는 이 흔치 않은 마법에 홀려 누군가는 지금도 도시 어딘가를 자기만의 호흡으로 배회하고 있을 것이다.

Pexels

“그러다 어느 순간―어쩌면 하루아침에―거리에서의 우연한 마주침을 계기로 깨닫게 됐다. 내가 움직일 때마다 내면의 공백은 흔들리고 있었다는 걸.… 내가 내 살갗을 메우고 현재를 점유하던 게 바로 그 거리에서였음을 깨달았다.”(p. 166)

뉴욕 안에서 고닉은 연인과의 사랑만큼이나 친구와의 우정에 관해 깊이 천착한다. 그녀의 날카로운 통찰이 빛나는 순간들이 있다. “자기 최선의 자아. 이는 몇백 년간 우정의 본질을 정의할 때면 반드시 전제되는 핵심 개념이었다. 친구란 자기 내면의 선량함에 말을 건네는 선량한 존재라는 것.… 우정이라는 결속을 만들어내는 것은 오히려 우리 자신의 감정적 무능―공포, 분노, 치욕―을 인정하는 솔직함이다. 함께 있을 때 자신의 가장 깊숙한 부끄러움까지 터놓고 직시하는 일만큼 우리를 가까워지게 만들어주는 것도 없다. 콜리지와 워즈워스가 두려워했던 그런 식의 자기 폭로를 오늘날 우리는 아주 좋아한다. 우리가 원하는 건 상대에게 알려졌다는 느낌이다. 결점까지도 전부. 그러니까 결점은 많을수록 좋다. 내가 털어놓는 것이 곧 나 자신이라는 생각, 그것은 우리 문화의 대단한 착각이다.”(p. 28) 아, 나는 얼마나 많은 착각을 일으켰던가. 혹은 그런 착각이 일어나길 바라왔던가.

Pexels

우정의 범주에 관해 말하던 고닉이 ‘기질’이라는 단어를 끄집어냈다는 데 눈길이 간다. 서로에게 활기를 불어넣는 관계가 있는가 하면, 활기가 있어야만 같이할 수 있는 관계가 있는데 이 둘을 나누는 건 사람의 기질이라고 말한다. 고닉이 ‘도시에서 산다’는 것의 의미를 말할 때도 기질이라는 단어를 끌어온다는 게 흥미로운 지점이다. “뉴욕은 일자리가 아니에요, 기질이죠.… 뉴욕에 있는 사람은 대부분 인간의 자기표현력에 대한 증거가―그것도 대량으로―필요해서 거기 있는 사람들이다. 가끔씩도 아니고 매일 필요해서. 그들에게 필요한 게 바로 그거라서. 감당할 만한 도시로 떠나버리는 사람들은 뉴욕 없이도 살 수 있는 사람들이지만, 뉴욕에 발을 붙이고 있는 사람들은 뉴욕 없인 못 사는 사람들이다. 아니면 뉴욕 없이 못 사는 건 나라고 말하는 게 더 맞을지도.”(p. 218~219) 나도 그런 기질의 인간임을 인정할 수밖에 없을까. 서울 없이 못 사는 건, 다름 아닌 나라고.

Pexels

우정이라는 이름으로 오랜 시간 서로를 깊이 공감해왔다고 생각했지만, 한순간, 정말이지 손쓸 새도 없이 우정이 힘을 잃고 색이 바랜 채 저만치 가버렸구나 싶을 때가 있다. 사랑이 그러하듯 말이다. 고닉 역시 친밀한 관계와 불안정하고 변덕스러운 관계 사이에서 서성이고 자문하고 자답하려 한다. 명답이 있는 건 아니지만, 그녀에게 한 가지만은 확실해 보인다. “추억은 더 이상 내게 아무런 힘이 없다는 걸 깨닫는다.… 내가 지금까지 몸으로 살아낸 것은 온갖 갈등이지 환상이 아니었으며, 뉴욕도 마찬가지였다. 우리는 하나다.”(p. 215) 그리하여 고닉은 계속해서 뉴욕을 걷고 배회하고 산책할 것이다. 때론 누군가와 함께, 많은 경우 홀로. ‘짝 없는 여자’와 ‘도시’는 그렇게 하나가 된다.

추천기사

-

아트

위스키를 음미하는 천선란의 단편소설 ‘마지막 한 모금’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

-

아트

세븐틴 민규부터 김나영까지, 셀럽들의 추천 전시 3

2024.10.10by 이정미

-

아트

위스키를 음미하는 김연수의 단편소설 ‘내 앞의 세계를 바꾸는 방법’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

-

아트

위스키를 음미하는 정대건의 단편소설 ‘각자의 술잔’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

-

아트

위스키를 음미하는 조해진의 단편소설 ‘PASSPORT’

2024.10.24by 김나랑, 류가영

-

아트

26년 차 패션 포토그래퍼의 시선이 '머물다 간' 순간

2024.10.04by 이정미

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물