김영나가 갤러리에 붙인 스티커

공식적으로 ‘그래픽 디자이너’인 김영나의 작업은 그러나 결코 디자인에 국한되지 않습니다. 문자 그대로, 그 경계에서 한 번도 안주한 적이 없을 정도로 다채롭습니다. 예컨대 장기하와 얼굴들의 마지막 음반 디자인 작업, 에르메스나 코스 등 브랜드와의 협업을 진행하는 한편 성신여대입구역 내부에 대형 벽화 작업을 선보이기도 하고, 갤러리에 작업실을 차려놓고 실제 시간을 보내는 모습을 일종의 퍼포먼스처럼 공개하는 전시를 열기도 했지요. 또 2019년 베를린으로 이주한 후에는 작업실에서 작업을 전시하고, 모르는 이들을 초대해 그곳에서 1시간 동안 머물 수 있게 하는 ‘LOOM 프로젝트’도 진행 중입니다. 말하자면 그 공간을 찾은 이들이 다름 아닌 시공간 개념의 경험을 스스로 디자인하는 셈이죠. 김영나에게 디자인이랑 단순한 목적 혹은 대상이 아니라 태도와 방식의 문제입니다.

그래서인지, 오는 6월 30일까지 국제갤러리 부산점에서 열리는 개인전 <Easy Heavy>의 기자 간담회에서 김영나가 한 말은 더욱 기억에 남습니다. “저는 경계를 넘고 무엇인가를 달성하기보다는 바로 그 경계에 있는 사람입니다. 상업적으로 그래픽 디자인을 할 때도 그랬고요. 경계를 넘나들며 새로운 방향을 제시하는 경계인으로 살아 있는 것, 이번 전시에서 제가 하고 싶은 제스처와 맞닿은 이야기입니다.”

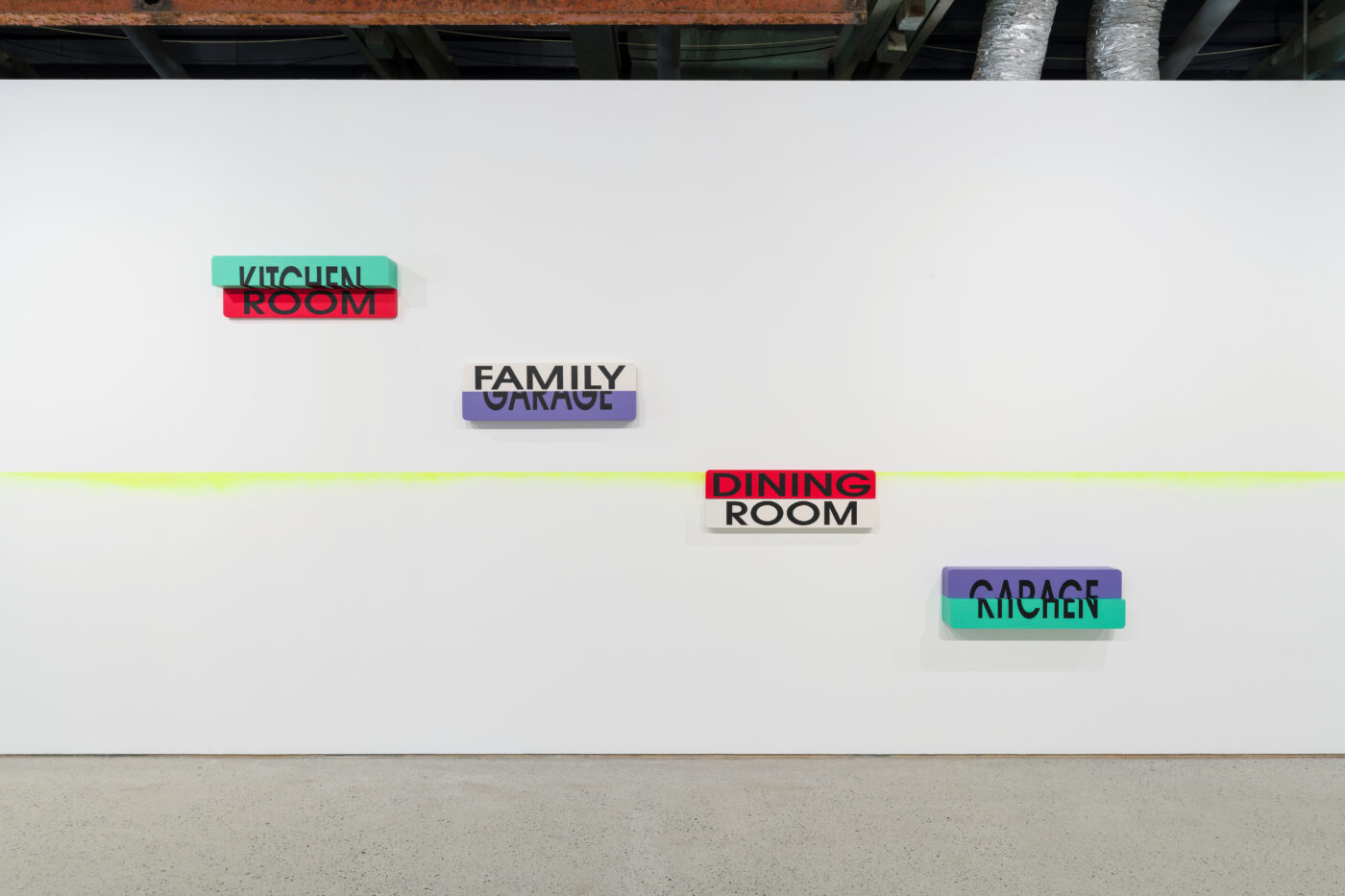

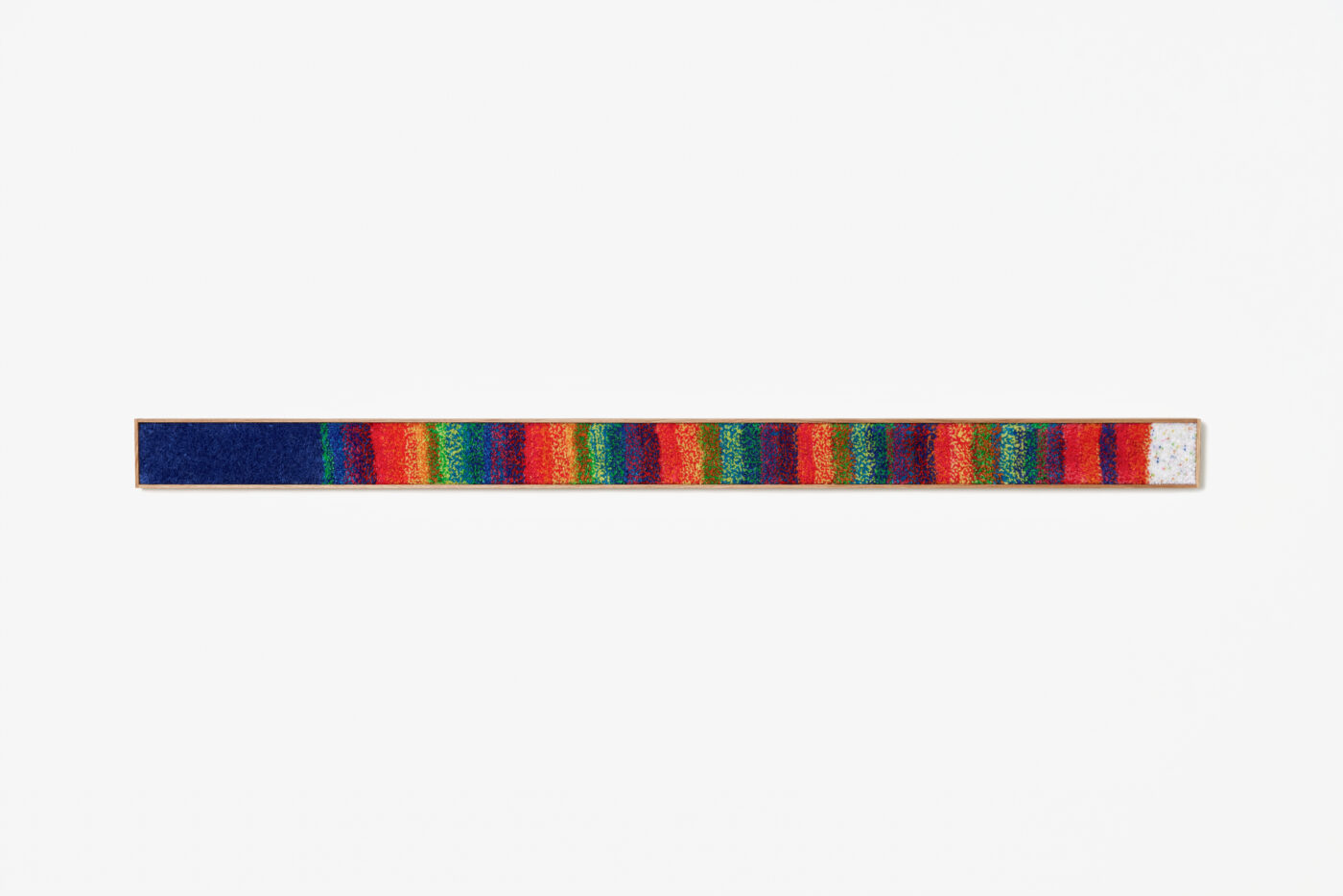

다채로운 작업을 통해 디자이너가 미술 언어를 사용할 때 발생하는 흥미로운 지점을 발견하고, ‘경계를 넘나드는 작업자’로서 면모를 발휘해온 김영나는 전시에서 그런 자신의 생각과 태도를 직시하고, 전작을 새로운 시간대에 맞춰 변형합니다. 작가는 공간을 두 덩어리로 나누어 평면, 조각, 벽화 등으로 구성된 근작 40여 점을 소개합니다. 그래서 관객은 먼저 김영나의 과거와 현재를 함께 만나게 되는데요. 전작을 모은 샘플 북이자 아카이브, 방법론이자 주요 개념이기도 한 ‘SET’ 작업에서 파생된 작업이 이 공간의 주를 이루고 있기 때문입니다. 책이라는 오브제에 모아둔 작품이 벽화 혹은 평면 작업으로 다시 태어나는 거죠. 즉 책의 일부가 어떤 공간으로 확장하고, 다른 매체의 작품으로 변형되는 김영나의 방식을 다차원적으로 경험할 수 있습니다.

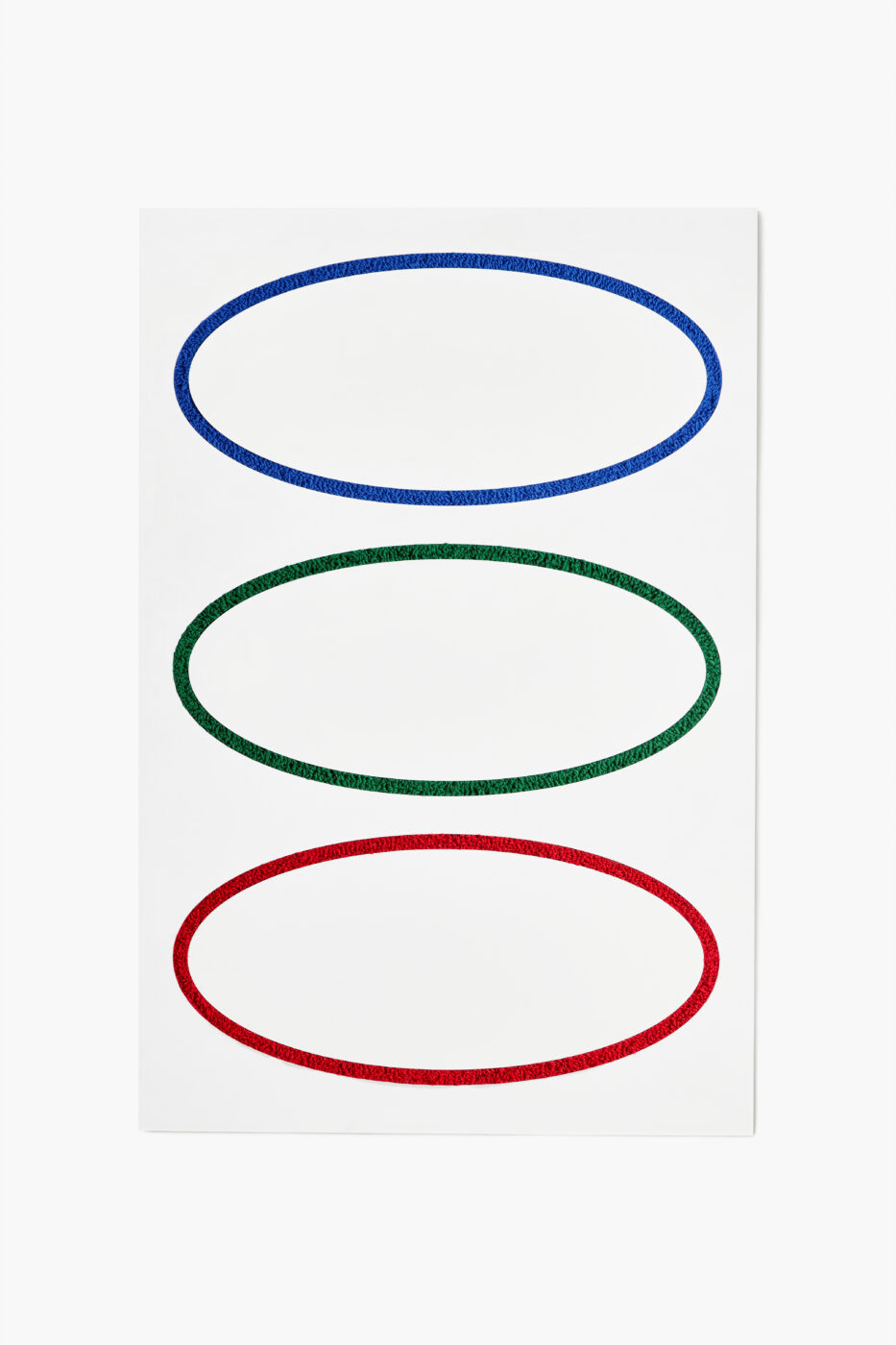

현재와 과거의 연결 고리는 자연스럽게 다음 공간으로 이어집니다. ‘SET’ 작업으로 짐작 가능하듯, 김영나는 수집과 아카이빙, 그리고 이런 대상의 재해석을 주요한 작업 방식으로 삼고 있는데요, 특히 이번에는 자신이 수년간 수집한 스티커라는 일상적인 시각 언어, 소소한 대상을 작업의 단초로 삼았습니다. 스티커는 작가의 추상화 과정을 거치고, 캔버스, 석고, 아크릴, 텍스타일 등 전혀 예상치 못한 재료를 입고는 어엿한 작품으로 구현됩니다. 작고 가벼운 스티커가 크고 (때로는) 무거운 미술 작품으로 변환되는 과정은 오롯이 작가의 경험이지만, 동시에 작품을 대하고 보는 관객으로 하여금 각자의 기억을 소환하며 새로운 해석을 유도합니다.

어디에 놓이든 김영나의 작업은 특유의 색과 형태로 공간에 활력을 선사합니다. 자유롭게 걸린 작품의 리듬감은 벽을 가로지르는 형광색 선으로 더욱 활성화됩니다. 물론 김영나가 워낙 공간 구조에 관심이 많은 작가이기 때문이기도 하겠지만, 예술과 디자인 사이 유무형의 경계를 자유롭게 넘나드는 자신의 상황을 시사하는 게 아닐까 싶더군요. 그러나 김영나는 단순히 무엇이 미술적인가, 혹은 어떻게 하면 미술적 상태에 안착할 수 있는가에 골몰하지 않습니다. 오히려 세상이 구분 짓는 디자인과 미술의 경계에 도사리는 보이지 않는 규칙(관습이나 선입견까지)을 발견해냅니다. 사소해서 거론조차 하지 않는 이야기들이 작업 안에서 엄연한 규칙을 드러냅니다. 그리고 그 지점에서 자신의 생각과 시선, 고민과 질문을 바탕으로 한 작가의 시도가 꼬리에 꼬리를 물고 현실화됩니다.

전시 제목 ‘Easy Heavy’는 가벼운 것들의 무게감에 대한 이야기입니다. 아카이브, 즉 무언가를 수집한다는 행위, 수집하는 대상, 그리고 어떤 선택의 순간은 가볍고 찰나이거나 사라져버릴 수 있지만, 그것들이 한없이 쌓일 때는 무게감이 어마어마하게 다가오게 됩니다. 돌아보면 우리 삶을 구성하는 것들도 이렇듯 가볍지만 결코 가볍지만은 않은 대상의 집합이겠죠. 꾸준히 모아온 가벼운 스티커가 전시장에서는 무게를 가늠할 수 없는 작업으로 변환되었다는 점도 재미있죠. 작가는 수집과 아카이빙이라는 고유한 작업 방식, 예술과 디자인의 경계에서 감수해온 자신만의 ‘이지’와 ‘헤비’의 상관관계를 고백하는 듯합니다. 그것들을 얼마나 가볍게 대할 수 있을까요. 또 그 무거움을 어떻게 감당할 수 있을까요. 소소한 기념품이라도 오래 쌓이면 곧 기념비가 되지 않을까요. ‘이지’하다고 ‘헤비’하지 않은 건 아니겠지요. 형형색색의 작업이 스타카토를 만들어내는 공간을 거닐며, 작가의 질문에 여러분이 어떤 답을 내릴지 무척 궁금하군요.

- 글

- 정윤원(미술 애호가)

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물