지금 베니스에 세워진 이방인들의 집

제60회 베니스 비엔날레의 주제는 ‘외국인은 어디에나 있다’. 소외받아온 이들에게 건네는 예술의 손길이다. 전쟁 등 국제 정세에 저항하는 면면도 두드러지고, 어느 때보다 참여하는 한국 작가도 많다. 이 이방인의 축제는 11월 24일까지 열린다.

올해 베니스 비엔날레는 억압당하고 소외된 자들에게로 향했다. 남미 출신 최초로 베니스 비엔날레 총감독이 된 아드리아누 페드로자(Adriano Pedrosa)는 이번 베니스 비엔날레의 주제가 ‘외국인은 어디에나 있다(Foreigners Everywhere)’라고 밝혔다. 여기에서 외국인은 이주민, 망명자, 난민 등을 넘어 박해받는 성 소수자, 출신 때문에 미술계를 겉도는 작가 등을 포함한다. 본전시를 비롯해 국가관들의 방향성마저 이 주제에 충실한 비엔날레였다.

‘외국인은 어디에나 있다’는 클레어 퐁텐(Claire Fontaine)이 2004년부터 발표한 동명의 작품 시리즈에서 가져왔다. 클레어 퐁텐은 이탈리아 출신의 미술 이론가 풀비아 카르네발레(Fulvia Carnevale)와 영국 미술가 제임스 손힐(James Thornhil) 부부의 활동명으로, 오는 6월 9일까지 아뜰리에 에르메스에서 아시아 최초로 개인전을 열고 있다. 사실 ‘외국인은 어디에 있다’란 작품도 2000년대 초 이탈리아에서 인종차별에 맞서 싸운 단체 ‘스트라니에리 오분케(Stranieri Ovunque)’의 전단 문구에서 가져왔다. 아드리아누와 클레어 퐁텐의 인연은 2009년부터 시작됐다. 아드리아누는 상파울루에서 열리는 전시 <파노라마>를 큐레이팅하면서 전시명을 클레어 퐁텐의 작품 ‘외국인은 어디에나 있다’에서 차용했고, 그것이 베니스까지 이어진 것이다. 이번 비엔날레에서도 이 작품을 만날 수 있다. 60개 언어로 쓴 ‘외국인은 어디에나 있다’ 네온사인이 아르세날레의 수면 위에 설치됐다.

베니스의 아르세날레와 자르디니 일대에서 열린 본전시는 글로벌 사우스(Global South) 출신 작가 총 323명(팀)의 작품으로 채워졌다. 글로벌 사우스는 서구 선진국 중심의 글로벌 노스(Global North)에 반하는 개념이다. 아르세날레 입구는 황금사자상을 수상한 뉴질랜드 마오리족 여성 작가 4인으로 구성된 마타호 컬렉티브(Mataaho Collective)의 대규모 섬유 설치 작업이 장식했다. 이들의 작품 ‘타카파우(Takapau)’는 마오리족이 출산할 때 쓰는 전통 매트에서 영감을 받아 직접 손으로 짜고 엮었다. 이들의 작품을 ‘4개의 머리와 8개의 손’이라고 부르는 이유다. 마타호 컬렉티브는 지난해 광주 비엔날레에도 참석해 노끈을 마오리족 전통 기법으로 직조한 ‘투아키리키리(Tuakirikiri)’를 설치했다.

한국 작가 김윤신, 이강승, 이쾌대, 장우성도 본전시의 이런 흐름 위에 놓여 있다. 김윤신은 40여 년간 아르헨티나에 머물며 작품 활동을 해왔다. 구순에 가까운 나이에도 전기톱을 들고 나무를 자르고 붙이며 조각품을 만든다. 본전시에선 합해도 하나가 되고 나눠도 하나가 된다는 ‘합이합일 분이분일(合二合一 分二分一)’이란 조각품을 선보였다. 로스앤젤레스에서 활동하는 이강승은 2023년 국립현대미술관이 선정한 올해의 작가이기도 하다. 그는 성 소수자의 삶을 담은 7m에 달하는 바닥 설치 작품 ‘Untitled(Constellation)’과 6점의 양피지 작품을 소개한다. ‘Untitled(Constellation)’에는 퀴어 역사와 관련한 인물, 시간, 장소를 상징하는 오브제 60여 개가 담겨 있다. 이강승은 “관객이 작품에 등장하는 이야기를 궁금해하는 것만으로도 내 역할을 다했다”고 말했다. 100여 점의 초상화를 내건 섹션에는 친일 논란으로 제대로 평가받지 못한 장우성의 ‘화실’, 월북 미술가 이쾌대의 ‘푸른 두루마기를 입은 자화상’이 걸렸다.

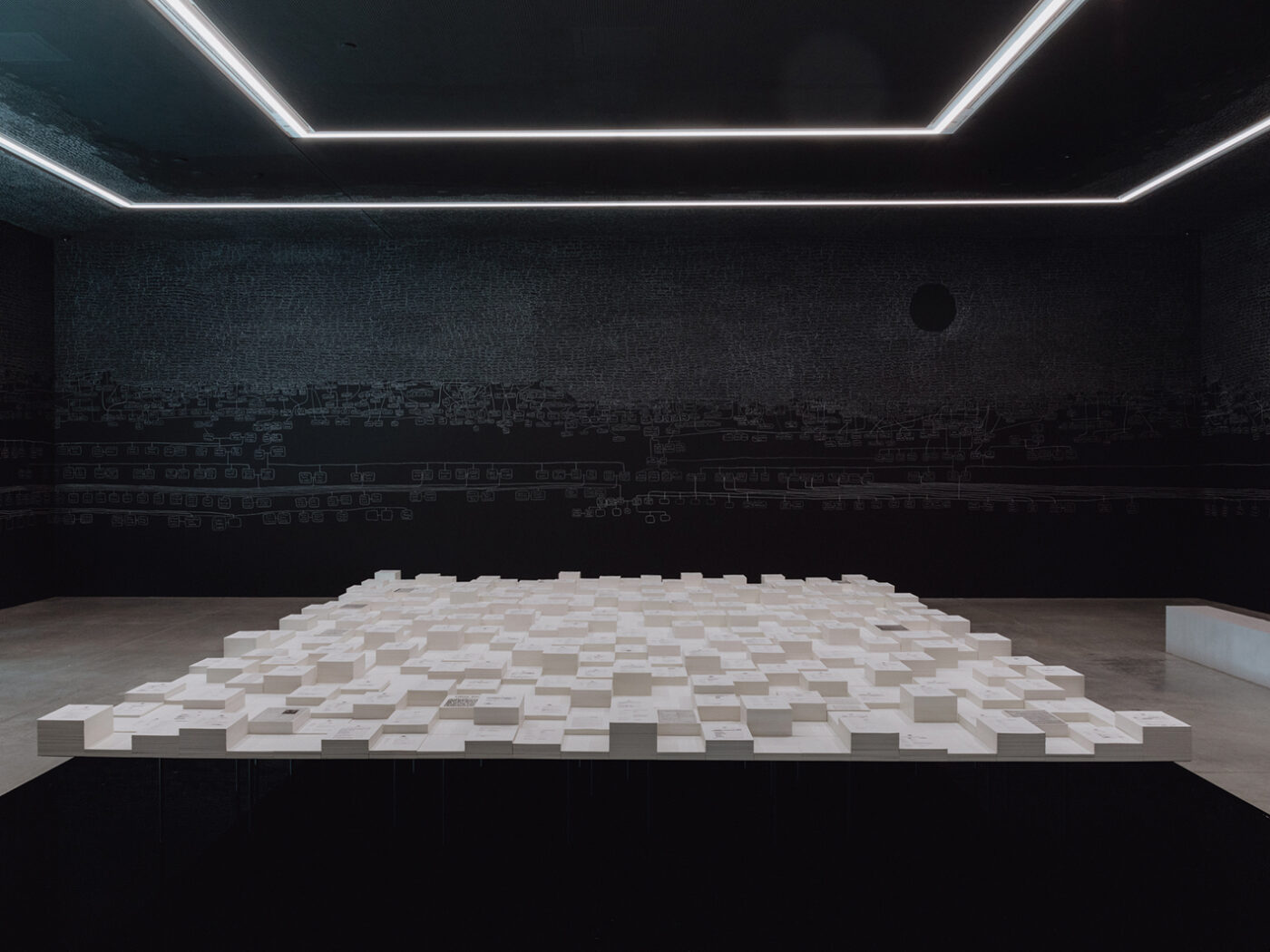

국가관 중에선 호주관이 황금사자상을 수상했다. 엘리 버트로즈(Ellie Buttrose)가 큐레이팅한 전시장엔 2017년에도 호주관에 참여한 호주 원주민 출신 작가 아치 무어(Archie Moore)의 거대한 분필 드로잉이 들어섰다. 그는 5m에 달하는 벽에 2,400여 세대에 달하는 원주민의 족보를 분필로 그렸다. 6만5,000년에 이르는 세월이다. 작품명 ‘키스 앤 킨(Kith and Kin)’은 가족과 동포를 뜻한다. 이 가계도는 중간중간 지워진 부분이 있는데, 학살∙전염병∙자연재해로 단절된 과거를 보여주기 위함이다.

한국관은 언뜻 텅 빈 것처럼 보였다. 이미지가 아닌 향으로 채웠기 때문이다. 구정아 작가는 공동 예술감독 이설희, 야콥 파브리시우스(Jacob Fabricius)와 전시 <오도라마(Odorama)>를 열었다. ‘오도’는 향을 의미하고 ‘라마’는 드라마에서 가져왔다. 구정아는 1996년 옷 속 나프탈렌을 소재로 한 ‘스웨터의 옷장(Pullover’s Wardrobe)’부터 꾸준히 향을 작품에 적용해왔다. 시작은 ‘한국에 얽힌 향의 기억’을 수집하는 것이었다. 지난해 6월 25일부터 3개월간 공모해 내국인뿐 아니라 한국에 다녀간 외국인, 새터민 등이 기억하는 한국의 향을 설문했고, 그렇게 수집한 600여 가지 가운데 16가지 기억을 조향사들이 향으로 구현했다. 옷장 속 나프탈렌 냄새, 밥 짓는 냄새, 목욕탕 냄새 등이라지만 한국관에서 한데 뒤섞여 구분되진 않았다.

한국관은 내년에 30주년을 맞는다. 우리나라는 1986년부터 이탈리아관 지하의 작은 공간에서 행사에 참여하기 시작했다. 1993년 독일관 작가로 참여해 황금사자상을 받은 백남준의 도움으로 1995년 한국관을 정식으로 승인받았다. 30주년을 앞두고 한국문화예술위원회 산하 아르코미술관은 특별 전시 <모든 섬은 산이다>를 열었다. 몰타 기사단 수도원에서 그간 한국관 전시에 동참한 작가 36명이 참여했다. 이완, 김윤철, 제인 진 카이젠, 김소라, 홍인기, 성낙희 등이 신작을 공개했고, 서도호, 정연두, 박이소, 김수자 등은 전작을 재구성해 발표했다.

한국관 옆에는 일본관이 자리한다. 2023 광주 비엔날레 총감독이었던 이숙경이 큐레이팅하고 설치미술가 모리 유코(Yuko Mohri)와 <컴포즈(Compose)>전을 선보였다. 한국인이 일본관을 기획한 것은 이번이 처음이다. 지난해 광주 비엔날레에서도 모리 유코의 작품을 만날 수 있었다. 유리로 된 복합 문화 공간 호랑가시나무 아트폴리곤에 흰 천을 포물선 형태로 건 설치 작품이었다. 이는 소설가 한강의 <흰>에서 영감을 받아 만든 ‘I/O’로, 꽤 인상적이었다. 일본관은 모리 유코의 대표 연작 ‘누수(Moré Moré)’와 ‘부패(Decomposition)’를 내세웠다. 작가는 2019년 베니스에 닥친 홍수, 기후 위기 등을 언급하며 ‘예술과 생명 중 어느 것이 더 소중한가’라는 질문을 던진다. ‘누수’는 양동이에서 끌어 올린 물이 페트병, 우산 등을 통과해 다시 양동이로 흘러 들어간다. 만화에 나올 법한 귀여운 장치다. 도쿄 지하철역에서 누수를 막는 작업을 보고 영감을 받았다. 작품 속 물은 일본관 가운데 뚫린 구멍을 통해 밖으로 나갔다가 다시 흘러 들어오며 순환을 표현한다. 사과, 수박 등이 썩어가는 작품도 있다. 모두 ‘부패’하면 땅으로 돌아가 비료가 된다는 의미다.

가장 화려한 개막은 미국관이었다. 화려한 구슬 장식의 전통 의상을 입은 원주민 출신 무용가 그룹이 민속춤을 추면서 전시 시작을 알렸다. 이 춤은 미국관 내 영상 작품에서도 만날 수 있다. 미국관은 최초로 원주민 출신 작가가 단독으로 나섰다. 인디언 체로키족 출신의 제프리 깁슨(Jeffrey Gibson)은 원주민과 퀴어 문화를 바탕으로 한 작품을 선보여왔다. 미국관의 큐레이터 또한 원주민 출신 캐슬린 애시 밀비(Kathleen Ash-Milby)와 아비게일 위노그래드(Abigail Winograd)다. 전시명은 ‘나를 놓을 공간(The Space in Which to Place Me)’으로, 원주민의 공예 기법으로 완성한 화려한 구슬 장식 직물이 단번에 시선을 사로잡는다. ‘우리는 자유를 원한다’는 글귀를 새긴 직물은 원주민이자 동성애자로서 억압받는 그의 외침으로 다가온다.

베니스 비엔날레의 스타관은 독일관이라 해도 무리가 없다. VIP 사전 관람일에도 기본 2시간을 기다려야 했다. 전시명으로 사용한 ‘기준치(Thresholds)’란 단어는 신고나 사찰의 대상이 되는 특정 화학물질의 최소 수량을 의미한다. 두 작가가 참여했는데, 먼저 야엘 바르타나(Yael Bartana)는 완전히 파괴된 세계에서 탈출해 우주로 떠나는 인류를 영상에 담았다. 누워서 천장에 펼쳐지는 우주선과 웅장한 작별 의식을 보니 작품이 시각을 넘어 체화되는 기분이 들었다. 전시장 중앙 나선형 계단을 올라가면 폭탄을 맞은 듯 부서지고 먼지가 가득 쌓인 에르잔 몬트타크(Ersan Mondtag)의 작품이 나타난다. 3층 옥상에서는 늙은 남자가 스스로 땅을 파고 들어가는 영상이 상영된다. 실제 이주 노동자로 힘든 삶을 살았던 가족사에서 기인한 작품 ‘이름 없는 이를 위한 기념비(Monument to an Unknown Person)’다. 독일관은 베니스의 무인도 세토사섬으로 이어진다. 이곳엔 황량한 대지에 깨진 식기만 나뒹군다. 독일의 열악한 석면 공장에서 일하다가 숨진 튀르키예 노동자를 추모하고 있다.

비엔날레는 국제 정세와 무관할 수 없다. 그런 점에서 현 상황을 가장 잘 표현한 곳은 이스라엘관이 아닐까. 이스라엘관 앞에는 ‘휴전을 하고 전쟁 포로를 풀어주기 전까지 전시를 열지 않겠다’는 포스터가 붙어 있다. 여러 예술가와 팔레스타인 활동가들은 이스라엘의 가자 지구 공격을 비난하며 이스라엘관 철수를 요구해왔다. 비엔날레 주최 측과 이스라엘 정부는 이를 무시하고 진행하려 했지만 결국 개막 직전에 폐쇄됐다. 당사자인 이스라엘의 큐레이터와 이 국가관의 참여 작가가 내린 결정이었다. 닫힌 이스라엘관 앞에는 군인들이 보초를 섰고, 관람객은 폐관 포스터를 작품처럼 카메라에 담았다.

2년 전에도 러시아관 참여 예술가들이 러시아의 우크라이나 침공을 비판하며 철수했었다. 러시아관은 올해도 열리지 않았고, 그 자리를 볼리비아가 사용했다. 볼리비아관은 개인이 아닌 국가의 문화부가 큐레이팅해 볼리비아 예술가 12인이 참여했다. 주로 볼리비아 원주민의 전통 공예 기법과 삶을 보여주는 작품이다. 오스트리아관 역시 저항의 발레 공연이 펼쳐졌다. 1989년 소련에서 오스트리아로 이주한 작가 안나 예르몰라에바(Anna Jermolaewa)는 러시아에 항쟁하는 우크라이나 발레리나 옥사나 세르헤이에바(Oksana Serheieva)와 함께했다. 그녀는 오스트리아관 한가운데서 거울을 보며 발레 동작을 이어갔다. 한편에선 <백조의 호수> 발레 영상이 계속 흘러나왔다. 알다시피 <백조의 호수>는 정치적 격변을 상징한다. 소련 시절부터 이슈가 있을 때마다 정규 프로그램 대신 <백조의 호수> 영상이 나온 전례가 많다.

베니스 비엔날레 기간에는 한국 작가 전시가 여럿 열린다. 베니스 비엔날레 공식 병행 전시 중 하나는 한국 추상미술의 선구자 유영국의 회고전이었다. 그의 유럽 첫 개인전으로, 퀘리니 스탐팔리아 재단의 3개 층을 사용했다. <유영국: 무한 세계로의 여정(A Journey to the Infinite: Yoo Youngkuk)>을 통해 유화와 판화, 드로잉 50여 점과 아카이브 자료 40여 점을 선보였는데, 원색의 미니멀한 작품이 퀘리니 스탐팔리아 재단의 유리창 너머로 보이는 돌, 녹음 등과 어우러졌다. 유영국과 함께 한국 추상미술을 개척한 이성자의 개인전 <이성자: 지구 저편으로(Seundja Rhee: Towards the Antipodes)>도 열렸다. 이성자는 1951년 프랑스로 이주해 60여 년에 걸쳐 동양철학을 추상화에 녹여 작업해온 작가다. 아르테노바의 빈티지한 실내에 이성자 특유의 오묘한 색감의 회화가 걸렸다.

갤러리 현대는 베니스 비엔날레 기간이면 이승택, 이강소, 이건용 등 한국 현대 실험 미술 작가들의 개인전을 개최해왔다. 올해 주인공은 신성희였다. 베니스의 바다를 코앞에 마주한 팔라초 카보토에서 전시가 열렸는데, 작가가 1980년대 파리로 활동 무대를 옮기면서 완성한 작품으로 채색한 캔버스를 재단하고 박음질해서 이은 ‘박음 회화(꾸띠하주)’ 연작이 기억에 남는다.

공간과 작품이 가장 조화로웠던 전시는 이승택과 제임스 리 바이어스(James Lee Byars)의 2인전이었다. 현재 도서관으로 사용하는 고풍스러운 팔라초 로레단에서 두 작가가 함께했다. 철사나 노끈으로 돌, 항아리 등을 묶어 작품을 완성한 한국 실험 미술 선구자 이승택과 미국의 개념 미술가 제임스 리 바이어스는 국적도 다르고 심지어 만난 적도 없지만 작품 세계가 이어져 있었다.

빌모트 파운데이션에선 이배의 <달집태우기(La Maison de la Lune Brûlée)>가 마련됐다. 입구에서부터 고향 청도의 달집태우기 행사를 담은 ‘버닝(Burning)’이 약 10m 이어진다. 전시장에 본격적으로 들어서기 전엔 바닥이 더러워지지 않도록 덧신을 신어야 했다. 하얀 갤러리 내부 자체가 도화지인 전시였기 때문이다. 천장부터 바닥까지 굽이치는 이배의 대형 작품 ‘붓질(Brushstroke)’과 4.6m에 달하는 거대한 화강암 조각 ‘먹(Inkstick)’ 등이 자리했다.

이처럼 베니스 비엔날레는 본전시와 국가관 외에도 굵직한 작가의 전시가 넘쳐흐른다. 에스파스 루이 비통 베네치아에선 프랑스 예술가 에르네스트 피뇽 에르네스트(Ernest Pignon-Ernest)의 특별전 <또 다른 나(Je Est Un Autre)>가 열리고 있다. 그는 시인이자 영화감독 피에르 파올로 파솔리니, 시인 아르튀르 랭보 등 이민자, 방랑자, 시인 등의 이미지를 담아왔다. 전시장보다는 거리에서 작품을 선보여 공간과의 연계성을 강조해온 그는 파솔리니가 총살당한 해변에서도 작업한 적 있다. 아카데미아 미술관에서는 빌럼 데 쿠닝(Willem de Kooning), 페기 구겐하임 미술관에서는 장 콕토를 내세웠다. 수녀원으로 사용하던 스쿠올라 그란데 델라 미세리코르디아의 안도 다다오가 설계한 전시장에선 현재 중국을 대표하는 작가 쩡판즈(Zeng Fanzhi)의 작품을 전시한다. 이번 베니스 비엔날레에선 언제나 그렇듯 한자리에서 수많은 예술가의 작품 세계를 만날 수 있을 뿐 아니라, 이방인으로서 중심에 서는 은밀한 즐거움을 느낄 수 있을 것이다. (VK)

- 사진

- Courtesy Photos

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물