현재 미술계에서 가장 새로운 장면을 만드는 여자들

미술계에 새로운 장면을 만들어낼 젊은 여성 인사들. 획기적인 전시로 주목받는 새로운 갤러리스트, 굴지의 비엔날레를 이끌어가는 예술 감독, 대안 미술의 장을 연 아트 페어의 인재 등 한국과 영국을 중심으로 활동하는 이들이다. 그들의 행보는 정물화보다 액션페인팅에 가깝다.

Director of Heredium

SUNJAE HAM

“‘헤레디움’은 일제강점기 수탈을 위해 세운 동양척식주식회사를 리노베이션한 아름다운 근대 건축물이 특징입니다.” 함선재 헤레디움 관장은 서울과 달리 대전에는 현대미술을 만날 수 있는 공간이 많지 않기에, 주목받는 전시를 보여주면서 공간의 역사를 알린다는 점에 보람을 느낀다. 안젤름 키퍼, 레이코 이케무라에 이어 9월에는 세 번째 전시로 마르쿠스 뤼페르츠의 작품을 선보이고 있다. 지난해 개관 이후 이곳은 대전의 명소로 자리 잡았고, 해외 거장들도 미술관 건물의 역사에 관심을 가지고 전시를 논의하고 있다.

“마르쿠스 뤼페르츠는 안젤름 키퍼와 동시대 작가이며, 게오르그 바젤리츠와 더불어 독일 신표현주의 3대 거장으로 불립니다. 안젤름 키퍼가 헤레디움 건축물의 100년 역사에서 영감을 받아 개관전을 구성한 것처럼, 뤼페르츠 역시 과거에서 현재를 발견하는 작업을 한다는 것이 공통점입니다.”

함 관장은 뤼페르츠가 과거의 신화와 성경을 재해석해, 현재와 미래를 이야기한다는 것이 매혹적이라고 설명한다. 회화의 본질을 진중하게 탐구하면서, 요즘 같은 시대에 어시스턴트 한 명 없이 작업하는 그의 모습은 감동을 주기에 충분하다. 그렇다고 헤레디움이 거장의 전시만 선보이진 않는다. 국제적으로 유명하지만 국내에는 잘 알려지지 않은 작가, 시대에 대한 고민을 작품으로 표현하는 이를 초대하려고 한다. 모두 재고해야 하는 주제를 통해 역사와 미래를 함께 이야기하는 것이 중요하기 때문이다.

함 관장은 프랑스 미술계에서 20여 년 활동했던 특별한 경력을 가지고 있다. 그때 인연을 맺은 피노 컬렉션의 캐롤라인 부르주아 관장에게 헤레디움 개관에 대해 조언을 구하기도 했다. 알려진 대로 캐롤라인 부르주아는 30여 년간 프랑수아 피노 회장의 컬렉션을 담당하며, 베니스와 파리의 피노 컬렉션 미술관 전시를 책임지고 있다. 함 관장도 헤레디움이 사립 미술관으로서 지역과 어우러지며 발전을 도모하는 데 역할을 수행한다는 점에서 공감대를 형성했던 것.

“피노 컬렉션은 한 작가의 작품을 단 한 작품만 수집하지 않고, 그 작가의 전시마다 꾸준히 지원하는 것이 인상적이었어요. 그렇게 여러 전시가 시간차를 두고 계속 이어지면서 세계를 돌며 전시가 진행되는 것이지요. 국립 미술관만큼 규모가 큰 사립 미술관을 그녀가 그간 어떻게 이끌었는지 전해 들으며 영감을 받았습니다.”

캐롤라인 관장은 헤레디움 개관을 알리는 <인동 100년: 역사가 되다> 아카이브 전시 오프닝에 직접 참석해 격려를 아끼지 않았다. 오는 9월 송은에서 열리는 <피노 컬렉션> 전시를 위해 다시 한번 내한한다. 세속적이지 않으면서 국립 미술관 못지않은 중요한 역할을 수행하는 여성이기에 함 관장의 롤모델이다. “지난 22년간 파리에서 갤러리스트로 활동했는데, 미술관과 갤러리 기획자의 책임이 크게 다르지 않다고 봅니다. 미술가와 의견을 조율해 좋은 작품을 관람객에게 보여주는 것은 일맥상통하지요.”

요즘 함 관장은 21세기가 요구하는 미술관 관장의 모습을 새롭게 고심하고 있다. 관장의 책임에 관해서 말이다. 너무 상업적이면 가벼울 수 있고, 그렇다고 너무 학술적이면 관람객이 멀게 느낄 수 있기 때문이다. “인스타그래머블한 작품이 많은 전시, SNS에 많이 오르면 좋은 전시일까요? 재미와 감동 사이에서 길을 찾으려고 노력해요. 우리 미술관 전시를 어렵게 여길 수도 있기에 더 쉽게 설명하고 싶어서, 전시마다 작가 인터뷰 영상을 꼭 제작합니다.” 세 번째 전시도 독일 작업실에서 작가를 직접 인터뷰해 관람객이 작가에게 작품 설명을 듣는 듯한 영상을 만들었다. 기획자가 아무리 설명을 잘해도 작가의 입을 통해 나오는 이야기와는 감동이 다르다. 관람객이 전시장에서 작가와 조우하는 것이 중요하기에 영상 제작은 필수다. “이상적인 전시 기획자는 소통을 잘해야 합니다. 작가와 기획자, 관람객과 미술관의 커뮤니케이션이 중요하지요. 내가 주고 싶은 정보만 관람객에게 일방적으로 전달하지 않고 감정까지 교류하기를 기대합니다. 그것이 새로운 변화까지 이끌어내면 좋겠지만 쉽지 않겠지요.”

그는 국내외 아트 페어와 주요 미술관 전시는 꼭 보려고 한다. 훌륭한 전시를 보는 것도 필요하지만, 새로운 이들을 만날 수 있으니 더욱 좋다. 미술뿐 아니라 영화나 디자인, 영화와 문학도 많이 접한다. 자신이 일하는 분야가 아니더라도 여러 장르 사람들과의 교류는 아이디어 창출에 도움이 되기 때문.

이렇게 여러 분야를 아우르는 그녀의 관심은 헤레디움의 또 다른 면모와도 직결된다. 이곳은 단순히 미술에만 국한하지 않는다. 정기 음악 연주회를 갖고, 젊은 음악가의 홍보 영상을 소제동에서 촬영해준다. 소제동은 과거 철도 기술자의 관사가 있던 지역으로, 근대 건축물로 보존해야 한다는 점에서 헤레디움과 연결된다. 헤레디움을 운영하는 에너지 회사 씨엔씨티(CNCITY)는 소제동에서 근대 건축물을 리노베이션한 10여 개 카페와 레스토랑도 운영하며 대전에서의 완벽한 하루를 제안한다. 이번 주말엔 헤레디움 개관으로 대전이 어떻게 달라졌는지 경험해보는 것은 어떨까? 젊은 기획자의 열정과 번뇌가 그 중심에 있다. 이소영 미술 저널리스트

Gallerist

PHOEBE SAATCHI YATES

이제 29세인 피비 사치 예이츠(Phoebe Saatchi Yates)와 33세인 남편 아서 예이츠(Arthur Yates)는 2020년 런던 코크 거리에 사치 예이츠(Saatchi Yates) 갤러리를 오픈했다. “목표는 이제 막 예술계에 발을 들인 획기적인 젊은 작가들의 작품을 메이페어 한복판에서 대규모 회고전 형식으로 보여주는 것이었죠. 메이페어에는 주로 커리어 정점에 있는 유명 작가들의 작품만 있거든요.” 피비가 작가 안젤라 산타나(Angela Santana), 노쿠카냐 랑가(Nokukhanya Langa)와 함께 테이크아웃 팔라펠로 간단히 저녁을 먹으면서 한 말이다. 우리는 버리 거리에 있는 925㎡(280평) 상당의 이 드넓은 갤러리 공간에 숨겨진 비밀의 문을 지나, 클럽 같은 분위기의 판매실에 모였다(예이츠 갤러리는 지난해 버리 거리로 이전했다). 이들의 원대한 계획과 새로 이전한 입이 떡 벌어지게 넓은 공간은 미술계의 높은 콧대를 꺾기에 모자람이 없었는데, 이는 예이츠 집안의 특징이다. 아버지가 1997년 왕립 미술 아카데미(Royal Academy of Arts)에서 열린 한 시대를 정의한 전시 <센세이션(Sensation)>을 통해 YBA(젊은 영국 작가들, Young British Artists) 작가들을 소개한 저명한 아트 컬렉터 찰스 사치(Charles Saatchi)이니 당연한 것 아닌가.

피비의 타고난 재능은 자기만의 방식으로 성공을 거두게 만들었다. 데번주 출신 화가 벤저민 스피어스(Benjamin Spiers)나 에티오피아 출신 작가 테스파예 우르게사(Tesfaye Urgessa), 떠오르는 한국 출신 작가 이수진 등을 그가 대부분 인스타그램을 통해 발견했다. 갤러리의 다양한 작가들이 점차 성장해나감에 따라 이 갤러리를 추종하는 젊은 관객 또한 늘었다. 피비는 이렇게 고민을 털어놓았다. “늘 이 점을 염두에 둬요. 경제적으로 여유가 많지 않으며 ‘미술 시장’이라는 이 내부자들의 세계에 속하지 않은 사람들이 편하게 찾아와 작품을 감상할 수 있는 갤러리를 만들려면 어떻게 해야 할지를 말이죠.”

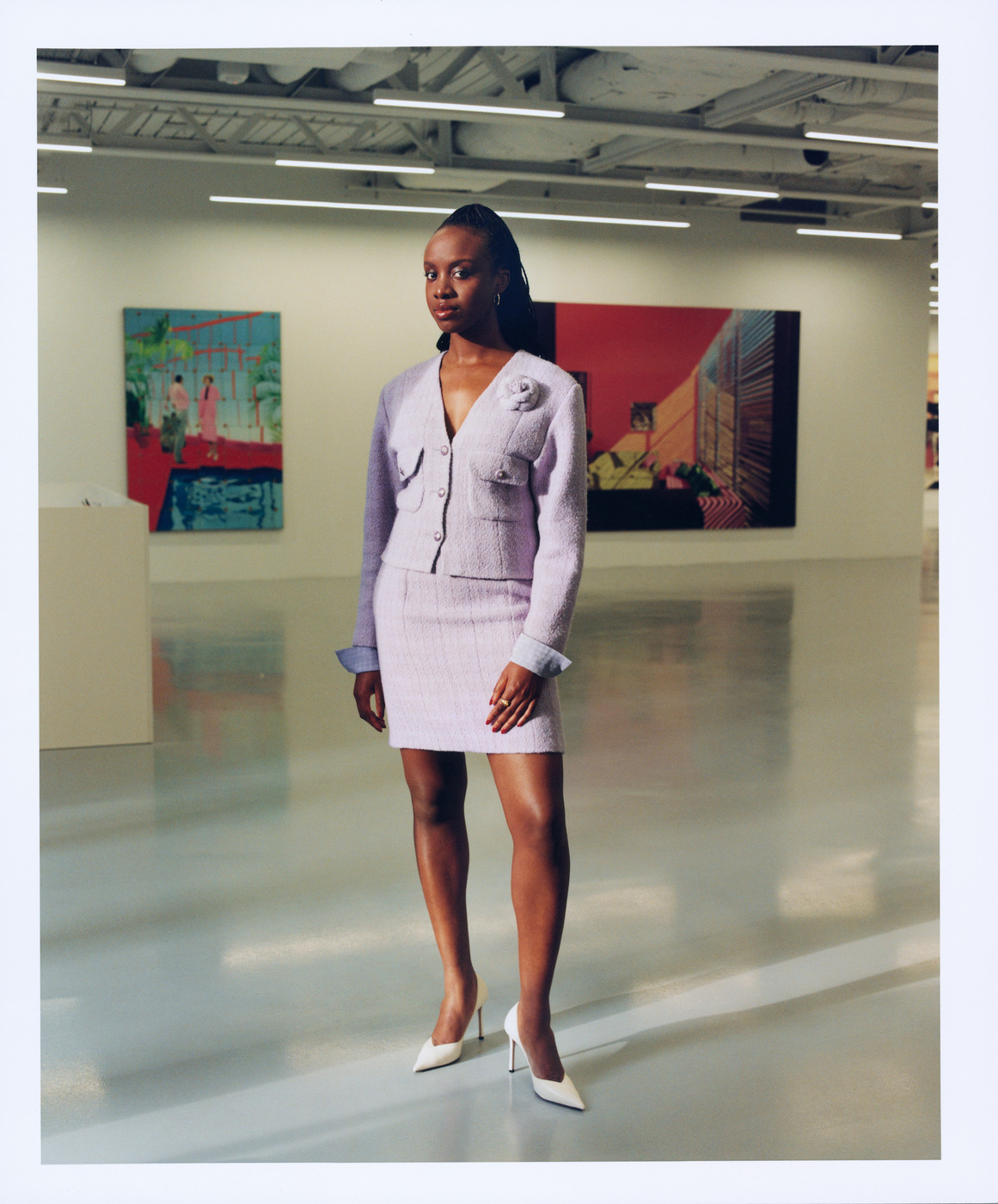

시류를 거스르는 것은 피비의 사업 전략뿐만이 아니다. 왠지는 모르겠지만 머리부터 발끝까지 새카만 옷을 입는 게 전 세계 갤러리스트의 비공식 유니폼처럼 여겨지는 가운데, 피비의 스타일은 여성스러움과 젊음으로 가득하다. 그는 담녹청이나 진홍색처럼 채도가 높은 색을 선호하고, 슈슈통과 시몬 로샤의 볼륨감 있는 실루엣을 주로 선택한다. 런던 서부에 있는 피비 부부 집의 자유분방한 옷장에는 사랑스러운 피터 팬 칼라 원피스가 가득하다. 피비는 청바지나 정장 바지는 일절 입지 않는다. 미니멀한 베이지 슬랙스나 회색 니트, 펜슬 스커트도 찾아볼 수 없다. 지금, 그가 가장 좋아한다는 실크 베이비 돌 원피스는 임신으로 날로 불러오는 배를 가려주고 있다(그럼에도 그의 상징과도 같은 메리 제인 플랫폼을 포기하고 임산부용 운동화를 신을 생각은 없다고 한다). 그는 어딜 가든, 뭘 입든 항상 프라다의 클레오 백을 든다. 아이폰 하나 딱 들어갈 정도의 조그마한 백이다.

스위스 태생 작가 안젤라 산타나의 거대한 회화 작품 ‘사랑은 지금(Love is Now)’이 우리 저녁 식사의 배경이 되어주었다. 취리히 외곽 시골 마을에서 자란 산타나는 파리와 런던에서 그래픽 디자이너와 아트 디렉터로 일했지만, 전업 작가가 되기 위해 일을 그만뒀다. 그는 현재 뉴욕에서 지내며 글래머러스한 인물화를 그리고 있다(그는 언제나 자신의 시그니처인 레드 립을 바른 모습으로 나타난다). “전 늘 예술가가 되고 싶었고, 그림 그리기를 멈추지 않았어요. 하지만 적절한 때를 기다렸죠.” 서른일곱 살의 산타나가 말했다. 그의 작품 주제가 뭐냐고? 여성의 몸이다.

산타나는 온라인 패션 잡지나 포르노에서 여성의 모습이 담긴 섬네일 이미지를 따온 뒤, 포토샵을 이용해 새로운 이미지로 만든 다음 ‘유화 수백 겹을 쌓아 올려’ 캔버스로 옮겨 그린다. “그래픽 디자이너로 일할 땐 완벽한 몸의 이미지를 만들기 위해서만 포토샵을 사용했죠. 그래서 그와 정반대 목적으로 포토샵을 사용해 여성의 몸을 아무 편견 없이 보여줄 수 있는 훌륭한 기회라고 여겼어요.” 산타나의 말이다.

산타나 옆에는 벨기에에서 활동하는 작가 노쿠카냐 랑가(33세)가 앉아 있었다. 그는 소용돌이와 운석을 묘사한 추상적인 3D 캔버스 이미지를 만들어내는 작가다. 그의 작업은 밈 문화와 인터넷 시대정신에 많은 영향을 받았지만, 작업실에 있을 때의 스타일은 꽤 실용적이었다. 카고 바지에 긴 가죽 재킷, 그리고 아무 때나 편하게 입어도 좋을 조끼 차림이었다. “노쿠는 르네상스 시대 화가처럼 그릴 수 있는 그림 실력을 갖췄지만 새로운 걸 시도할 용기도 있는 사람이죠.” 피비가 말했다.

메릴랜드와 남아프리카에서 자란 랑가는 “원래 최대한 사실적으로 묘사하는 화법에 완전히 빠져 있었다”고 한다. 하지만 전통적인 회화를 마스터한 뒤에는 자신만의 표현법을 찾아나서기 시작했다. “항상 사람들이 저를 흑인 여성 화가로 인식한다는 것과 그런 인식이 미술계 전반에서 의미하는 것에 관심이 많았어요.” 랑가가 말했다. “다들 제가 미술계에서 한자리 차지하고 싶다면 전통적인 회화를 계속해야 한다고 했지만, 전 금지된 추상의 숲에 들어가 자유를 찾았어요.”

버리 거리의 사치 예이츠 갤러리에 초대된 관람객들 역시 그와 비슷하게 자신을 발견하는 여정을 시작한다. “우리는 작품 옆에 이 작가는 누구이고 몇 살이며, 인종이나 성별이 어떻게 되는지 절대 적지 않아요.” 피비가 말했다. “그냥 작품 앞에 서서 감상하고 ‘내 마음에 드나?’라는 질문을 스스로에게 해보기 바랍니다.” Julia Hobbs

‘고추절단기’, 2016, 캔버스에 유채, 33.3×40.9cm. ‘입 벌린 점(2)’, 2016, 캔버스에 유채, 116.7×90.9cm. 조각은 엘리노 하이네스(Elinor Haynes)의 작품.

Director of 2025 Hawai’i Triennial

BINNA CHOI

미술 애호가라면 최빛나 감독의 이름을 한 번쯤 들어보았을 것이다. 그녀는 내년 2월에 열리는 하와이트리엔날레 예술 감독을 맡아 분주하다. “최근에는 서울에 머물고 있어요. 하와이는 유럽 직항이 없어서 서울이 출장 다니기에 편리해요. 이제 곧 트리엔날레가 열리니 하와이에서 대부분 시간을 보낼 거예요. 15년간 디렉터로 활동했던 네덜란드 카스코 아트 인스티튜트의 디렉터직을 내려놓고, 큐레토리얼 어드바이저로 물러났기에 한결 여유가 있습니다.”

그녀의 청춘을 바친 카스코는 디렉터와 수석 큐레이터 권한을 동료들과 나누어 모두에게 책임감을 부여하는 방향으로 움직여왔고, 이제 후배에게 물려줄 때라는 생각으로 정리했다. 그녀는 해외 미술 기관의 유일한 한국인 디렉터였으며, 2016년 광주비엔날레 큐레이터, 2022년 싱가포르비엔날레 공동 예술 감독을 역임하며 국제적으로 가장 주목받는 전시 기획자가 됐다. 이번에는 내년에 열리는 하와이트리엔날레 감독을 맡았으니 세간의 기대는 더 커졌다.

“이번 트리엔날레 주제는 ‘알로하 노(Aloha Nō)’입니다. 인사말로 알려진 ‘알로하’는 사랑, 연민, 친절, 겸손, 애도 등 많은 의미가 있어요. 알로하의 이미지는 투어리즘에서 비롯되었지만, 하와이 원주민의 삶의 양식과 철학이 핵심 개념입니다. ‘알로하 노’라고 하면 ‘진심으로 사랑합니다’라고 해석할 수 있지요.”

그녀는 하와이를 통해 사랑한다는 것이 무엇인지 가늠하고, 독립을 꿈꾸는 원주민의 역사와 문화를 아는 계기가 되길 바란다. 흥미롭게도 카스코에서 공유재(Commons)를 중심으로 재편되는 이상적인 사회를 꿈꾸며 실행했던 활동이 하와이트리엔날레에도 자연스럽게 연결돼 있다. 공유재란 개념은 좁게는 공동체가 모여 생산하고 공평하게 나누는 실천이며, 넓게 보면 인간 중심에서 벗어나 다양한 생명체와 평등한 관계로 지내는 것으로 해석할 수 있다. 땅을 중심으로 공동체 문화를 영위하는 하와이 원주민은 이미 이런 공유재를 실천하는 중이다.

“하와이는 단순한 휴양지가 아닙니다. 우리나라와 같은 복잡한 역사와 문화가 있죠. 불법적으로 점령당한 왕국으로서 독립을 희망하는 사람들이 있고, 하와이 고유의 문화를 살리려 하지만 또 다른 고유성도 인정하는 너그러움도 있지요.”

그녀가 참여했던 싱가포르비엔날레에서 한국 작가들의 뛰어난 작품을 대거 만날 수 있어 반가웠듯이, 하와이에서도 한국 작가 세 팀을 초대할 예정이다. 그 주인공은 김성환, 제인 진 카이젠, 라이스 브루잉 시스터즈 클럽이다. 미국을 중심으로 활동하는 김성환은 2021년 모마에서 개인전을 열었고, 구겐하임 펠로우십을 수상한 국제적인 작가다. 제주 출신으로 덴마크에 입양된 제인 진 카이젠은 2024년 국립현대미술관 올해의 작가상 후원 작가다. 라이스 브루잉 시스터즈 클럽은 부산에서 미역·우뭇가사리·곰피·도박을 중심으로 해초에 대한 리서치를 시작해 흥미로운 활동을 보여준다. 세 작가 모두 하와이와의 연결 고리를 작품을 통해 보여줄 것이다.

미술관은 그녀에게 가장 신나는 공간이다. 작품을 통해 적극적으로 이뤄지는 상호 교류를 보는 순간이 미술 기획자로서 큰 행복이다. “뉴욕 뉴뮤지엄에서 처음 큐레이터가 되기로 결심했어요. 뉴뮤지엄 전시장은 일반 뮤지엄의 1/4 규모인데, 나머지는 서점, 세미나실, 시청각 자료가 있는 라운지로 마련해서 전시를 본 후 앉아서 이야기 나눌 수 있거든요. 서로의 견해를 나눌 수 있는 공간으로서의 미술관이 가진 잠재력이 매력적이었죠. 교수로서 하고 싶었던 연구와 소통을 미술관에서 하면 되겠다고 생각을 바꿨지요.”

카스코도 온몸을 던져서 자유롭게 감각하고 학제에 구애받지 않는 공간으로 만들고 싶었고, 비엔날레와 트리엔날레는 전시만으로 끝나지 않고 다양한 사람을 맞이하는 행사이기에 전시 외 프로그램을 만드는 중이다. 작품 관람 후 함께 하는 활동 프로그램을 실험 학교나 대안적 트래블 에이전시의 형태로 구축하고자 한다.

“‘알로하’가 하와이 투어리즘의 대명사처럼 됐는데요, 지난 8월 마우이의 여행자 집중 구역에서 불이 나면서 투어리즘의 의존에서 벗어나자는 각성이 일고 있어요. 저는 하와이에서 많은 시간을 보내는 덕분에 다른 곳도 아름답게 보입니다. 어디나 자연에서 느껴지는 고유한 아름다움이 있고, 지구 행성이 귀하다는 생각을 계속하죠.”

이번 트리엔날레 에디션은 하와이의 문화적 가치를 중심으로 하지만, 국수주의자가 되자는 것은 아니다. 전시를 통해 서로 다른 문화를 접하고 그 안에서 사랑을 느끼며 역할과 책임을 되새길 수 있길 바란다.

“하와이에 손님이 오면 항상 추천하는 아지트가 있어요. 배움의 공간으로 새롭게 떠오르는 ‘네이티브 북스’입니다. 카스코가 연상되는 곳이기도 해요. 1층은 하와이 원주민 역사를 중심으로 서점과 갤러리가 있고, 2층은 코워킹 스페이스입니다. 그 위에는 살롱처럼 키친과 라운지가 있어 여타 활동과 관계의 양식을 보듬을 수 있습니다. 우리나라처럼 신발을 벗고 들어가는 문화이기도 해요.” 하와이에서 최빛나 감독을 만나고 싶다면 여기로 찾아가면 되겠다. 그녀가 2016 광주비엔날레 큐레이터에 이어 2020년 광주비엔날레 부대 전시 큐레이터였을 때는 ‘5·18 아카이브’가 거점이었고, 그 덕에 마침내 5·18을 이해했다. 네덜란드의 카스코에도 항상 와인이 있었다. 문화적 풍성함은 꼭 돈으로 이뤄지는 것이 아니다. 편하게 앉아 있을 수 있고 배우고 연구하고 다시 꿈꿀 수 있는 곳으로 가능하다. 모두가 그런 공간에 속하고 역할을 할 권리가 있다면, 이것이 사회가 멋지게 굴러가는 원동력이 될 것이다.

최빛나는 두산아트센터 두산갤러리 큐레이터 워크숍의 슈퍼바이저도 담당한다. 그녀는 현재 큐레이터의 정의를 재고하고 있다. 잠정적이나마 얻은 결론은 ‘큐레이팅은 아무것도 아니면서 모든 것일 수 있는 직업’이라는 것. 지금의 자본주의 문화와 다른 사회 문화적 패러다임을 만드는 데 필요한 관계 맺기를 하는 일. 그래서 큐레이터는 반드시 미술관이나 비엔날레에서 일할 필요가 없다. 예술적인 사고를 가지고 예술적인 일을 함께 하는 것은 사회 어느 곳에서나 활용할 수 있으니 앞으로 그 미래가 무궁무진하지 않을까? 이소영 미술 저널리스트

Art Historian, Podcaster

ALAYO AKINKUGBE

알라요 아킨쿠그베(Alayo Akinkugbe)는 케임브리지 대학에서 미술사학을 공부하던 2020년 초에 인스타그램 계정 @AblackHistoryofArt를 처음 만들었다. “1학년 땐 흑인 작가들을 배우지 않았어요. 이탈리아 르네상스와 표현주의 같은 주제만 다뤘죠.” 그가 말했다. 그러다 2학년이 되고 나서부터는 아이작 줄리앙(Isaac Julien)이나 마틴 심스(Martine Syms) 같은 흑인 현대미술 작가들을 배우기 시작했다. “그건 역사를 보는 제 관점을 완전히 바꿔놓았어요. 마침내 인정받고 이해받는 느낌이 들었죠.”

4년이 지난 지금, 사람들은 과거와 현재를 넘나들며 다양한 흑인 예술가, 모델, 큐레이터, 사상가를 소개하는 아킨쿠그베의 인스타그램 계정에 매료됐고, @AblackHistoryofArt는 전 세계 6만 명 이상의 팔로워를 보유한 계정이 되었다. 테이트 모던 갤러리의 국제 미술 큐레이터 오제이 본주(Osei Bonsu)가 자신을 팔로우한 걸 알아채고 아킨쿠그베는 뭔가 굉장한 일이 일어나고 있음을 느꼈다. 아킨쿠그베는 그 계정의 인기는 예술의 이야기가 전해온 방식에 존재하는 간극을 대변한다고 말했다.

이 스물세 살의 큐레이터는 나이지리아의 라고스에서 나고 자라 열한 살 때 영국으로 넘어왔다. “어려서는 딱히 갤러리에 가본 적이 없어요. 하지만 주변 사람들 집에 작품이 많이 걸려 있었죠. 조부모님 집에는 조각품과 캔버스 작품이 많았고, 조부모님 친구분 중에는 나이지리아 예술가 벤 엔원우(Ben Enwonwu)도 있었어요.” 케임브리지 대학을 졸업한 후 아킨쿠그베는 코톨드 미술학교(Courtauld Institute of Art)에서 큐레이션 석사과정을 마쳤다. 현재 그는 정기적으로 칼럼을 쓰고 ‘공유하는 시선(A Shared Gaze)’이라는 팟캐스트를 운영하고 있다. 또한 현대미술과 역사 미술 작가들을 통해 노예제와 제국주의를 깊이 탐구하는 전시인 영국 왕립 미술 아카데미의 <뒤엉킨 과거(Entangled Pasts)>와 연계된 큐레이터 대담에 참여하기도 했다.

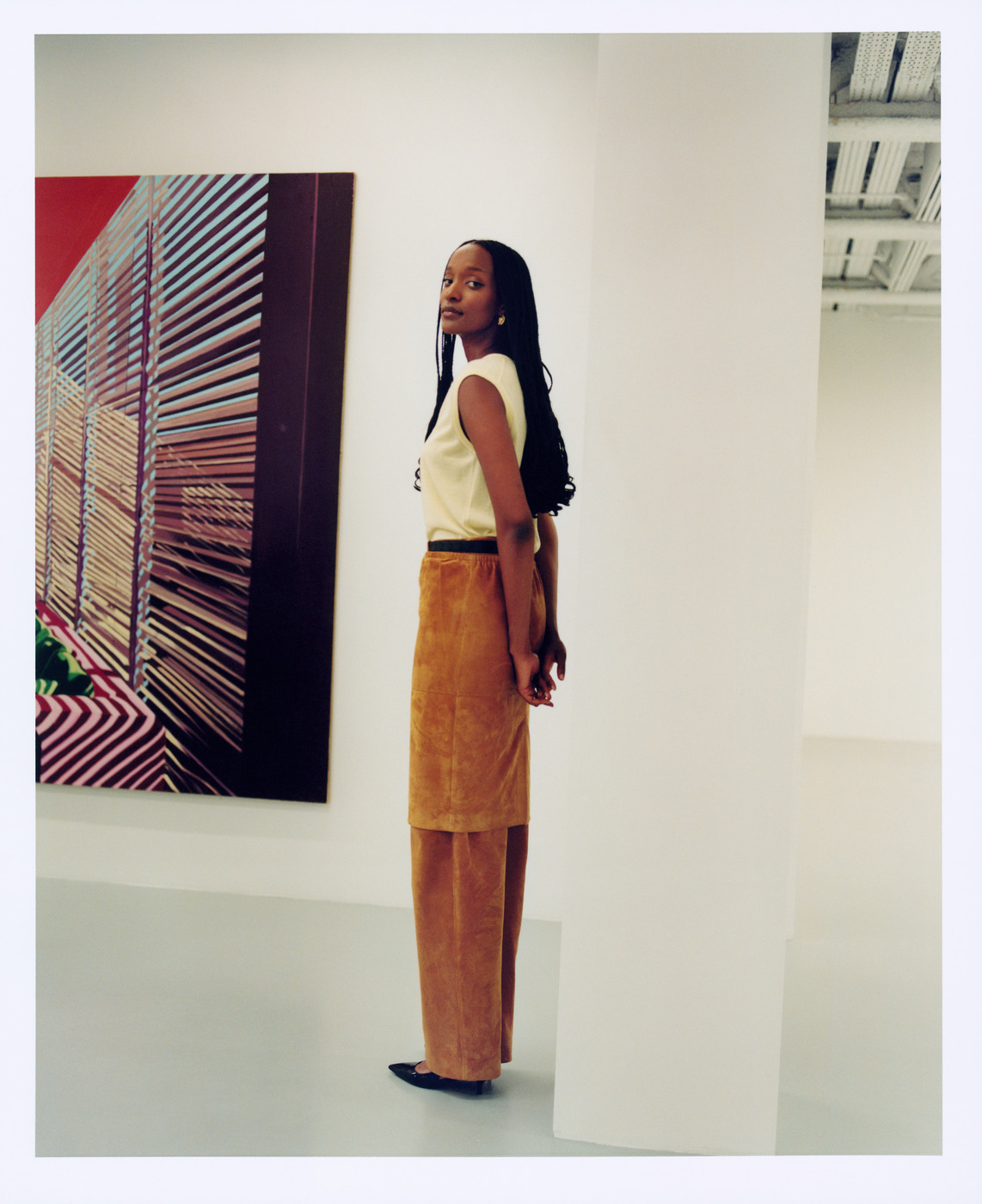

그는 보통 켄싱턴 올림피아 근처에 있는 그의 집과 V.O 큐레이션즈(V.O Curations, 메이페어에 있는 예술 기관) 혹은 영국 도서관(British Library)을 바삐 오가며 일한다. 수많은 <보그> 편집자들과 마찬가지로 그가 가장 좋아하는 신발 역시 아디다스×웨일스 보너다. 국립 초상화 갤러리에서 진행한 로사 요한 우도(Rosa-Johan Uddoh)와의 인터뷰처럼 일로 만나는 자리가 있으면 클래식한 막스마라 수트를 갖춰 입고, 개인적인 만남에는 나이지리아 브랜드 톨로웨이(Torlowei)의 레이스 보디수트를 즐겨 입는다. “수트를 입으면 강해지는 느낌이 들어요.” 그가 찰리 포터(Charlie Porter)의 책 <예술가들의 옷(What Artists Wear)>에서 영향을 받았다며 말했다. “세상에 당당히 맞설 수 있다는 느낌을 주거든요.” Lauren Cochrane

Head of VIP & Gallery Relations at 1-54

KAMI GAHIGA

카미 가히가(Kami Gahiga)는 줌 화상 통화에서 얼마 전 마라케시에서 샀다는 자수가 놓인 푸른색 벨벳 재킷을 입고 있었다. 올해 스물여덟이 된 이 1-54의 VIP 및 갤러리 대외 담당자는 런던에 체류하는 흔치 않은 기회를 한껏 즐기고 있었다. 1-54는 아프리카와 디아스포라의 현대미술을 다루는 유일한 국제 아트 페어로, 이름에 있는 54라는 숫자는 아프리카 대륙을 구성하는 54개 국가를 의미한다. 세인트 존스 우드에 자리한 그의 거처에는 나이지리아 화가 자미우 아그보케(Jamiu Agboke)의 평화로운 풍경화가 걸려 있었다.

그는 매해 런던, 뉴욕, 마라케시에서 열리는 1-54 페어에 참석하거나, LA와 홍콩에서 진행되는 업무를 보기 위해 자주 여행한다. 그의 옷 입는 스타일은 정신없이 바쁜 그의 스케줄과 닮아 있다. “제가 가는 곳의 문화를 존경하는 마음을 표현하고 싶어서요.” 그가 나이지리아 디자이너 케네스 이제이(Kenneth Ize)와 르완다에서 활동하는 디자이너 아산티(Asantti), 모시온스(Moshions)의 옷을 하나로 묶어주는 그 재킷을 두고 한 말이다. “제 스타일은 자라온 방식과 받은 교육을 반영해요.” 가히가는 그의 세련된 미적 감각이 가족과 함께 르완다와 벨기에, 스위스에서 살았던 삶과 토론토에서 공부하고 뉴욕으로 가서 활동 기반을 잡은 그 모든 시기에 영향을 받은 것이라고 말했다.

그는 아트 컬렉터인 부모님을 통해 1-54를 처음 알았다. “외교와 법, 미술계 사이에서 고민하던 때였죠. 그런데 아버지께서 저는 미술계 쪽으로 가야 맞다고 말씀하셨어요. 아프리카계 부모님 중에서 이렇게 말할 사람이 몇이나 될지 모르겠어요!” 그가 농담을 던졌다. 부모님의 컬렉션은 가히가가 다양한 집단의 예술이 가진 가치를 알아보는 사람이 되는 데 큰 영향을 미쳤다. “말리 출신 작가 압둘라예 코나테(Abdoulaye Konaté)의 태피스트리 작업이 이브 클랭(Yves Klein)의 로열 블루 유리 테이블 옆에 전시되는 걸 볼 것 같아요.”

가히가는 즐겁다는 듯이 이렇게 덧붙였다. “미술계에 새바람이 불고 있어요. 아프리카 미술을 보는 관점이 변화하고 있고, 세계가 진정한 공동체 같은 느낌도 있죠. 그렇기에 1-54는 여기서 더 발전할 거예요.” Lauren Cochrane

Directors of The Preview

YOUSUN MOON, MIRIM LEE, YOUNYOUNG CHO

더 프리뷰는 아트 페어에 한 번도 나오지 않은 젊은 갤러리를 부스 비용을 받지 않고 초대해 화제를 모았다. 올해 4회를 맞은 더 프리뷰는 여전히 신생 갤러리와 젊은 작가를 만나는 참신한 축제로 기대를 모은다. 지속 가능성을 위해 이제 우리나라에서 최저의 부스 비용을 받게 되었고, 올해는 특히 개최 시기를 프리즈와 키아프 아트 페어가 열리기 직전으로 맞춰 서울을 예열할 예정이다. 미술 애호가라면 꼭 방문해야 할 세계 5대 비엔날레인 광주비엔날레 홍보관도 더 프리뷰에 입점해 시너지 효과를 낸다고 하니 그 위상을 짐작할 수 있다.

“광주비엔날레와 더 프리뷰의 방문객은 다르지만 공통점이 있어요. 더 프리뷰의 관람객이 광주비엔날레보다 젊고, 미술계에 또 다른 관점을 갖고 있죠. 올해 광주비엔날레 주제는 ‘판소리, 모두의 울림’인데, 우연히 더 프리뷰에서도 판소리와 한국무용 퍼포먼스를 준비하고 있어서 흥미롭습니다. 신진 예술가의 퍼포먼스는 더 프리뷰의 자랑 중 하나예요.”

문유선 신한카드 부부장은 아트 페어가 세계적으로 많은 것 같지만 여전히 니치 마켓이라고 설명했다. 우리나라 업계 1위 신한카드의 1,800만 고객 중 그림을 구매해본 이는 1만 명이 안 된다. 골프 인구는 몇백만 명이지만, 작품을 구입하는 사람은 여전히 적은 것. 더 프리뷰는 신한카드가 만든 아트 페어인 만큼 기업의 장점을 최대한 활용하고 있다. 신한금융지주 3만 명이 모두 작품을 사는 그날까지 열정을 불태울 각오를 하고 있으며, 올해는 통장에 50억원 이상 예치한 VIP 자산가 3,000명을 오프닝에 초대했다.

이처럼 문유선 부부장이 고객을 모으고 기관과 민간의 협조가 필요한 부분을 담당하고 있으며, 이미림·조윤영 아트미츠라이프 공동 대표가 참여 갤러리를 담당한다. 기업과 미술의 협업이 성공한 전례가 없는 풍토에서 전문가들이 협력해 좋은 결과를 만들어내니 더 반갑다. 그들은 지속 가능하고, 초기의 신선함을 유지하면서도, 판매가 이뤄지지 않으면 아트 페어로서 존재 이유가 없기 때문에 세 가지 밸런스를 맞추기 위해 노력하는 중이다. “세계적으로 롤모델이 없던 아트 페어였기에 1회부터 관심을 모았습니다. 그래서 4회를 맞은 올해가 최고의 위기예요. 신진 아트 페어라는 기대를 아직도 받고 있지만 유지가 쉽지는 않습니다. 관람객·갤러리·작가 사이에서 중간 역할이 어렵지만, 우리 페어를 거쳐간 갤러리와 작가들이 이제는 프리즈와 키아프에 나갈 수 있을 만큼 성장해서 보람을 느낍니다.”

이미림·조윤영 아트미츠라이프 공동 대표는 더 프리뷰가 젊은 갤러리와 작가의 교두보 역할을 수행하고 있다는 것에 자부심을 느낀다. 올해는 총 39개 갤러리가 참여하는 가운데 11곳이 처음으로 함께했다. 여전히 다른 페어보다는 작가 중심의 아트 페어로 포지셔닝하고 있으며, 페어 출품 경력이 없는 젊은 작가의 작품을 선보이는 갤러리에는 베네핏을 준다. 그렇다고 젊음에만 초점을 맞추는 것은 아니다. 그간 미술 시장이 주목하지 않은 청년과 중견 사이의 작가들 발굴에 관심이 많다.

아트 페어는 갤러리와의 관계가 가장 중요하기에 여성 기획자로서 섬세한 관리를 할 수 있다는 것은 이 팀의 큰 장점이다. 페어는 갤러리를 서포트해야 하지만, 기업과의 연결과 판매를 간과할 순 없다. 그래서 관람객을 최대한 많이 모으고 많이 팔릴 수 있도록 구성하며, 신규 컬렉터 배출에도 집중한다. 이 페어에 참가하면 작품이 잘 팔리고 새로운 컬렉터를 만날 수 있다는 평가를 받고자 한다. 미술관 기획자는 관람객의 취향이 아니라 담론을 뽑아내서 교육하지만, 아트 페어는 이와는 달리 관람객의 성향을 파악하고 흡수해서 신규 팬을 만들려고 노력하는 것. 또한 페어는 미술관·갤러리보다는 진입 문턱이 낮기에 더 친근하게 접근할 수 있다.

작게는 F&B에도 신경을 써서 매년 인기 브랜드의 카페를 입점시키고 있다. 그간 인기 높은 모모스 커피와 카멜 커피가 입점했기에 커피 마시러 더 프리뷰에 간다는 우스갯소리를 할 정도였다.

“올해부터 홈페이지와 인스타그램을 영어로 선보였습니다. 지난해는 4월에 페어를 열었는데, 화랑미술제와 시기가 맞물리면서 해외의 많은 VIP가 우리를 찾아왔던 것에 고무되었어요. 그래서 올해는 프리즈·키아프, 광주비엔날레 오프닝 시기에 맞춰 페어를 열어요. 진짜 한국 미술 시장을 보기 위해서는 더 프리뷰를 봐야 합니다.” 문유선 부부장은 신진 갤러리와 작가를 해외에도 소개할 수 있다는 데 고취되어 있다. 또한 작가들이 아트 페어를 좋아하기가 쉽지 않은데, 그들이 작품을 출품하고 싶어 하는 페어라는 점에서 단순히 돈을 벌기 위한 페어가 아니라는 사실이 입증됐다고 본다. “앞으로 막강한 영향력을 드러내면서 지역성을 강조하는 중소형 페어가 경쟁력이 있을 거예요. 더 프리뷰를 성장시켜서 브랜드 상품으로 만들고 싶어요.” 이미림·조윤영 공동 대표는 해외 진출은 물론 다른 페어와의 협업도 계획하고 있다. 신진 갤러리와 작가의 등용문으로서 함께 성장하자는 초기 목표는 이미 이룬 것 같다. 이소영 미술 저널리스트

CEO of the Serpentine Galleries

BETTINA KOREK

서펜타인 갤러리(Serpentine Galleries)의 CEO 베티나 코렉(Bettina Korek)이 출근길에 켄싱턴 가든의 녹음을 가로질러 걸어가는 모습에서 로스앤젤레스가 떠오른다. “로스앤젤레스에서는 자연이 훨씬 더 무질서하고 자유롭게 도시와 충돌해요.” 그가 과거 로스앤젤레스에 살던 때를 떠올리며 말했다. 일상에서 예술을 더 많이 접하게 하는 것을 목적으로 세운 기업 포유어아트(ForYourArt)의 설립자 코렉은 로스앤젤레스에서 프리즈 로스앤젤레스(Frieze Los Angeles)의 이사로 일했다. “공원은 서펜타인 부지의 가장 큰 특징이에요. 자연을 거쳐가는 기분은 정말 특별하죠.”

그녀는 오랫동안 서펜타인의 아트 디렉터로 자리를 지켜온 스위스 출신의 큐레이터 한스 울리히 오브리스트(Hans Ulrich Obrist)와 함께 일하기 위해 2020년 런던에 왔고, 런던은 검은색 일색이던 미니멀한 그의 스타일(유니폼에 가까운)에 새로운 배경을 제시했다. 코렉은 단거리 출장에 주로 챙겨간다는 알라이아 원피스와, 입은 지 10년이 넘어가는 알렉산더 맥퀸 정장을 좋아한다. 런던의 독특한 스타일을 대표하는 패션 디자이너 쳇 로(Chet Lo)와 해리스 리드(Harris Reed)는 그에게 더 과감한 패션을 시도해보라고 조언하는 좋은 친구들이다. 그녀는 그래픽 디자이너였던 어머니 덕에 빈티지 코스튬 주얼리를 좋아하는데, 최근 조각적인 은귀고리에 빠졌다. 남아프리카 출신으로 2021년 서펜타인 파빌리온을 디자인한 최연소 건축가가 된 수마야 밸리(Sumayya Vally)의 영향이 크다.

서펜타인 갤러리는 해마다 새 파빌리온의 개관을 알리는 여름 파티를 열기로 유명하다. 서펜타인 파빌리온은 2000년부터 영국에 준공한 건축물이 없는 건축가와 함께 매년 여름 한정적으로 실험적인 건축물을 선보이는 프로젝트다. 이에 대한 코렉의 계획 또한 매년 확장되는 중이며 ‘이 도시를 누비는 다양한 사람들의 생생한 에너지가 오가는’ 자리기도 하다. 올해의 파빌리온은 한국 건축가 조민석이 디자인한 ‘Archipelagic Void(군도의 여백)’로, 여러 개의 섬이 모여 별 모양을 이룬 형태다. 10월 27일까지 켄싱턴 가든에서 만날 수 있다. 코렉은 이 멋진 파빌리온을 두고 이렇게 평했다. “우리는 예술의 사용자 경험을 고려해요. 이 전시는 관람객이 예술가와 교류할 수 있는 여정의 일부가 될 거예요.”

전 세계적으로 플레이 가능한 비디오 게임과 함께 론칭한 지난해의 다차원적 전시 <가브리엘 마산과 협력자들: 제3세계: 가장 낮은 차원(Gabriel Massan & Collaborators: Third World: The Bottom Dimension)>이나, 20년 만에 열린 바바라 크루거(Barbara Kruger)의 런던 개인전 <네 생각 중이야. 아니 내 생각. 아니 네 생각.(Thinking of You. I Mean Me. I Mean You.)>만 봐도 그렇다. (과거 콘데 나스트의 그래픽 디자이너이기도 했던 미국 타이포그래피 작가 바바라 크루거는 올해 열린 이 전시에서 틱톡 효과를 처음 선보였다). 서펜타인의 프로그래밍은 계속 가상 세계로 뛰어들면서 디지털 구조물이 어떤 식으로 예술에 영감을 주는지 탐구할 뿐 아니라(이를테면 레픽 아나돌(Refik Anadol)의 AI로 만든 풍경에 영감을 준 열대우림 지역의 실시간 데이터), 그것이 계속 우리의 삶을 형성하는 동시에 삶과 충돌하는 방식에 대해서도 탐구한다. 이번 여름과 가을, 조민석의 파빌리온은 플레이 타워와 도서관이 있는 ‘콘텐츠 기계’ 역할을 하며, 파빌리온에 마련된 한국 분위기의 찻집은 미술계 인사들의 발길로 차 향을 내뿜을 것이다. Laura Hawkins

Director of 7th Changwon Sculpture Biennale

SIWON HYUN

창원조각비엔날레는 올해 7회를 맞은 우리나라 유일의 조각 비엔날레다. 창원은 우리나라를 대표하는 조각가 문신·김종영·박석원의 고향이며, 국가 성장을 이끄는 산업도시라는 것에서 이 비엔날레가 비롯되었다. 창원에서 왜 조각 거장이 여럿 탄생했는지 과학적으로 설명하긴 어렵다. 다만 이곳이 국가산업단지가 있는 도시로 에너지와 재료가 넘쳐난다는 것도 영향을 미쳤을 거라 추측한다.

현시원 감독은 서울에서 대안 공안 ‘시청각 랩’을 운영하는 전시 기획자이며, 창원조각비엔날레의 첫 여성 예술 감독이다. 조각은 아무래도 물리적인 힘이 필요한 만큼 여성보다 남성 작가에게 유리한 장르로 알려져 있고, 창원 대표 조각가들와 역대 감독은 모두 남성이었다. 그렇기에 지난 창원조각비엔날레도 지극히 남성적인 행사였지만, 이번에는 현시원 감독이 진두지휘하는 만큼 어느 때보다 섬세하고 새로운 행사가 될 것이 분명하다.

“창원은 창원·마산·진해가 합쳐진 특례시인데, 예술 인프라가 적고 그 특징이 잘 알려져 있지 않습니다. 창원조각비엔날레는 문신 심포지엄에서 시작되었으며, 올해 비엔날레에도 창원시립마산문신미술관이 장소에 포함됩니다. 문신 작가가 14년 동안 직접 만든 섬세한 미술관이기에, 건물 자체가 조각 작품이죠.”

현 감독이 매료된 성산패총, 창원복합문화센터 동남운동장은 이번에 처음으로 비엔날레 장소로 선정되었다. 원래 도시 탐구에 관심이 깊던 현 감독이 도시와 조각의 관계를 골몰하고 있다.

“창원에 왜 조각이 많을까요? 조각은 그림과 다르게 햇빛과 비바람을 맞으면서 야외에 있을 수 있지요. 이렇듯 실제 삶과 관계가 있는 미술이 중요합니다. 굳이 미술관에 가지 않더라도 거리에서 조각을 볼 수 있는 ‘Living Sculpture’가 재미있지요. 공간도 조각이라는 생각에 비엔날레 전시 장소 네 곳을 신중하게 결정했어요. 한옥에서 전시를 진행했던 경험이 이것에 큰 도움을 줬지요. 한옥은 24시간 빛에 따라 변모하고, 창원이라는 도시 자체가 하나의 조각이니까요.”

그녀의 말처럼 조각 비엔날레를 준비하면서 ‘공간’ 부문에 있어 강점을 발휘했다. 스스로 조각 전문가라고 말할 순 없지만 2010년대 이후 미술사에서 중요한 작가와 전시를 많이 한 큐레이터이며, 항상 전시와 공간에 대한 생각이 많았기 때문이다.

우선 그동안 열린 여섯 차례의 창원조각비엔날레를 깊이 연구하며 많은 영감을 받았다. 비엔날레란 무엇인지에 대한 고민도 깊었다. 올해 우리나라 곳곳에서 비엔날레가 열리기 때문에 더욱 파고들어야 할 사안이다. 고민 끝에 내린 정의는 비엔날레가 미술관 전시보다 몸체가 가벼운 방향성을 가진 구조로 다양한 목소리를 낼 수 있는 예술 축제라는 것. 이전에는 비엔날레를 과거의 산물로 여겼지만, 2024년엔 이것이 어떤 목소리를 내야 하는지에 집중한다. 비엔날레가 열림으로써 다양한 사람들이 모인다는 것이 중요하고, 덕분에 새로운 도시를 순례할 수 있다는 데 의의가 있다.

조각 비엔날레라고 해서 조각만 볼 수 있다는 고정관념에서도 벗어나야 한다. 16개국 60팀의 참여 작가 중 조각가가 아닌 이들도 많다. 여러 장르의 예술가들이 창원을 직접 경험하도록 배려했기에, 이곳에서 아이디어를 얻어 만들어진 작업도 있다. 도시를 보는 형식에 정답은 없겠지만 창원·마산·진해가 어떤 곳인지 상상하는 것은 정치가나 행정가는 하지 못하는 예술가만의 특권이다.

“일본 컬렉티브 그룹 트랜스필드 스튜디오(Transfield Studio)는 2주 동안 창원을 휩쓸고 갔어요. 그들만의 창원·마산 지도를 만들었고, 성산패총의 사운드 작업에 이를 활용하죠. 하지만 중요한 것은 성산패총 안의 작품이 아니라 그곳을 둘러싼 공기와 환경입니다.”

창원은 이번 비엔날레의 끝이자 시작이다. 관람객은 왔다가 사라지지만 작가가 만든 작업은 비엔날레가 끝나도 도시 곳곳에 남을 것이며, 모든 작품 안에는 창원이 깃들어 있다.

역동적인 조각이 시적인 주제와 결부되어 있다는 것도 재미있다. 창원·마산·진해의 문학가들도 참가하며, 전시 주제 ‘큰 사과가 소리 없이(Silent Apple)’는 김혜순의 시에서 비롯되었다. “(중략) 내 자전거 바퀴는 골목의 모퉁이를 만날 때마다 둥글게 둥글게 길을 깎아내고 있어요. 그럴 때마다 나 돌아온 고향 마을만큼 큰 사과가 소리 없이 깎이고 있네요.”(‘잘 익은 사과’ 中)

사과 껍질이 깎이며 스스로 나선형의 길을 만들어낸다는 시인의 표현처럼, 그녀는 비엔날레에서 조각과 관람객이 순간순간 만나기를 기대한다. 그러므로 이번 비엔날레 키워드는 조각의 수평성, 여성과 노동, 도시의 역사와 변화라고 정리할 수 있다.

“이번 비엔날레가 미친 힙합을 보여줄 거라 자신해요. 가장 현대적인 조각 비엔날레가 될 겁니다. 관람객은 네 곳의 장소를 다니면서 도시를 자연스럽게 탐험할 거예요. 걸어 다니면서 작품을 볼 수 있는 원초적인 비엔날레의 즐거움을 만끽하시기 바랍니다.”

표면적으로는 창원에 대해 이야기하는 첫 비엔날레가 될 것이고, 내면적으로는 도시가 쌓아온 다층적인 시간을 이야기하고자 한다. 여성 노동자의 시간, 성산패총의 시간, 조각과 시의 시간 말이다. “김정숙, 정서영, 최고은 등 여성 조각가들의 작품이 흥미로운데요. 겉으로 보기에는 여성적이지만 날카로운 목소리를 내는 작가들입니다. 여성의 노동은 일뿐 아니라 만들기로 확장할 수 있고, 이는 여성 조각가가 이야기할 수 있지요. 여성 조각가라는 카테고리를 고집하진 않지만 여성이 조각을 바라보는 방식을 말하고자 합니다.” 남화연의 신작도 볼 수 있고, 작고한 김정숙 작가와 제2회 프리즈 아티스트 어워드 수상자인 젊은 작가 최고은의 작품을 비교해볼 수도 있다.

그녀는 기획자로서 연륜이 쌓이면서 ‘결정’에 대해 책임감이 깊어졌다. 어떤 방식으로 어떻게 결정해야 모두에게 최선인가? 예술은 가치를 다루는 일이기에, 분명히 더 좋은 방향이 있다는 것을 깨달았다. 하지만 혹시 실수를 하더라도 해결 방안을 찾으면 된다. 문제를 피하기 위해 쉬운 일만 할 수는 없는 것이 예술 감독의 숙명이다. 이소영 미술 저널리스트 (VK)

- 피처 디렉터

- 김나랑

- 글

- 이소영(미술 저널리스트), Julia Hobbs, Lauren Cochrane, Laura Hawkins

- 사진

- 이예지, 이우정, Lily Bertrand-Webb

- 스타일리스트

- 송보라, Honey Sweet Elias

- 헤어

- 이경혜, David Harborow

- 메이크업

- 강석균, Verity Cumming

- 프로덕션

- Diana Eastman

- 로케이션

- 헤레디움, 두산아트센터 두산갤러리, WWNN Gallery, 성산아트홀

추천기사

인기기사

지금 인기 있는 뷰티 기사

PEOPLE NOW

지금, 보그가 주목하는 인물